其实不隐恶的历史典故有哪些的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解不隐恶的历史典故有哪些成语,因此呢,今天小编就来为大家分享不隐恶的历史典故有哪些的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

韩信之死-历史典故

〖壹〗、他们利用韩信对萧何的信任,将韩信骗进宫中,在长乐宫当场杀害。历史典故:“成也萧何,败也萧何”这一典故即源于此事,意指韩信的兴起和灭亡都与萧何有关。萧何最初推荐韩信为大将,使其得以施展才华;而最终也是萧何设计杀害了韩信。

〖贰〗、一汉十一年春,中国古代军事史上威名赫赫的大将韩信在长乐宫被斩。罪名是谋反。之前,他就因为这个被夺爵削封,从统辖两淮一带八十八城的楚王贬为不过拥有几千个农户的淮阴侯。时在汉六年十月。不过,前一次谋反虚实难辨,这一次却是板上钉钉,证据确凿。

〖叁〗、历史上韩信是被汉高祖刘邦的皇后吕雉所杀。具体原因如下:谋反败露:韩信在被刘邦贬为淮阴侯后,仍心存不满,企图起兵谋反。他暗中与陈豨联络,计划里应外合发动叛乱。家臣告变:韩信的一位家臣因得罪韩信而被囚禁,其弟弟为了救哥哥,上书吕后告发了韩信准备反叛的情况。

〖肆〗、成也萧何败也萧何:韩信最初是由萧何推荐为大将军,后来也是由萧何设计杀害。这一历史典故反映了韩信命运的巨大转折,以及政治斗争的残酷性。

〖伍〗、历史上的韩信是被吕后在长乐宫杀害的。具体情况如下:谋杀计策:吕后与丞相萧何共同策划了一个计策,将韩信骗入宫中。被杀地点:韩信在长乐宫被当场杀害。背景原因:韩信曾为刘邦立下赫赫战功,但在刘邦称帝后,因对韩信的猜忌,解除了他的兵权并降封。

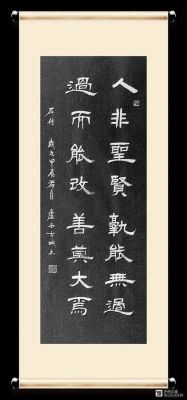

人非圣贤,孰能无过?过而能改,善莫大焉。如何理解?

〖壹〗、“人非圣贤孰能无过过而改之善莫大焉”的意思是:一般人不是圣人和贤人,谁能不犯错?错了能够改正,没有比这更好的了。含义解析:这句话表达了一个普遍的人性认知,即每个人都有可能犯错,关键在于能否认识到错误并改正它。改正错误是一种值得赞扬的行为,因为它体现了个人的成长和进步。

〖贰〗、“人非圣贤孰能无过,过而改之善莫大焉”的意思是:一般人不是圣人和贤人,谁能不犯错?错了能够改正,没有比这更好的了。具体解释如下: “人非圣贤孰能无过”:这句话强调了人的不完美性。圣贤是道德和智慧上的极致,而普通人很难达到这样的境界。因此,犯错是人之常情,不必过于自责。

〖叁〗、释义:人都会犯错,但是犯错之后能够改正过来才是最重要的。

《史记》里的故事

〖壹〗、出自:《史记·越王勾践世家》“尝胆”最早出自西汉时期司马迁编撰的《史记·越王勾践世家》,但书中并无“卧薪”之说。越王忍受了许多折磨和屈辱,才被吴王释放回国。他一心想要报仇雪恨。

〖贰〗、《史记》里的经典故事包括:负荆请罪:战国时期,廉颇和蔺相如一同在赵国做官,廉颇因不服蔺相如的官位在自己之上,屡次侮辱他。后来廉颇知道蔺相如处处避让是为了国家大局,感到惭愧,于是背着荆条去向蔺相如请罪。鸿鹄之志:秦朝末年,陈涉家境贫寒,却胸怀远大志向。

〖叁〗、毛遂以一席话,使赵国在诸侯中的地位重于九鼎。出自《史记·平原君虞卿列传》。毛遂在楚国,以一席话使赵国的地位重于九鼎。后来,“一言九鼎”用来形容说话力量大,能起到很大作用。一字千金 吕不韦将《吕氏春秋》公布于咸阳城门,承诺增删一字者奖励千金。出自《史记·吕不韦列传》。

如何理解“实录精神与批判一时的辩证统一”是太史公笔法的内核

但司马迁把脱了摆脱了以往“以礼义违合为内容的笔法局限”,在其书写《史记》时,始终坚持并贯穿着的都是这种“不虚美,不隐恶”的精神。所以说:“实录精神与批判意识的辩证统一是太史公笔法的内核。

司马迁的“实录”精神已成为中国史学的优良传统。司马迁(前145年-不可考),字子长,龙门(今山西河津)人 。西汉史学家、散文家。司马谈之子,任太史令,因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。

扬雄在《法言》一书中写道:“太史迁,曰实录”。“子长多爱,爱奇也。”杨雄是赞扬司马迁实录精神的第一人。他提出的实录与爱奇,为历人者所赞同,直到现在。钱谦益在《物斋有学集》中说:“司马氏以命世之才、旷代之识、高视千载,创立《史记》。

司马迁撰写史记,态度严谨认真,实录精神是其最大的特色。他写的每一个历史人物或历史事件,都经过了大量的调查研究,并对史实反复作了核对。司马迁早在二十岁时,便离开首都长安遍踏名山大川,实地考察历史遗迹,了解到许多历史人物的遗闻轶事以及许多地方的民情风俗和经济生活,开扩了眼界,扩大了胸襟。

人。西汉史学家、散文家。司马谈之子,任太史令,因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。初任郎中,奉使西南。元封三年(前108)任太史令,继承父业,著述历史。

《史记》是一部杰出的历史著作,主要是因为它

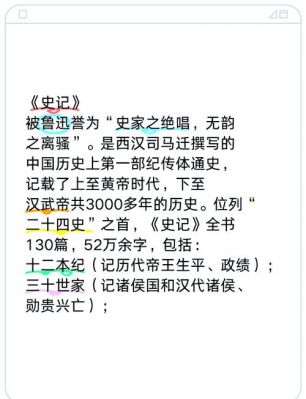

〖壹〗、鲁迅也称赞《史记》是“史家之绝唱,无韵之离骚。”,所以说史记是不朽的史学巨著。

〖贰〗、建立杰出的通史体裁 《史记》是中国史学史上第一部贯通古今,网罗百代的通史名著。正因为《史记》能够会通古今撰成一书,开启先例,树立榜样,仿效这种体裁修史相继而起。通史家风,一直影响着近现代的史学研究与写作。建立了史学独立地位 中国古代,史学包含在经学范围之内,没有自己的独立地位。

〖叁〗、《史记》的诞生,就中国史学的具体发展而言,《史记》的贡献巨大。建立杰出的通史体裁 《史记》是中国史学史上第一部贯通古今,网罗百代的通史名著。无论说它是古代中国史学史的最辉煌成就,还是说它是世界古代史学史的最辉煌成就,都毫不为过。

司马迁写史记中的故事

〖壹〗、原来,司马迁的祖上好几辈都担任史官,父亲司马谈也是汉朝的太史令。司马迁十岁的时候,就跟随父亲到了长安,从小就读了不少书籍。为了搜集史料,开阔眼界,司马迁从二十岁开始,就游历祖国各地。

〖贰〗、司马迁史记中的10个经典故事如下:卧薪尝胆:勾践是春秋时期越国的国王,为了复仇,他每天尝一尝苦胆,以此激励自己。最终他成功打败了吴国,成为了春秋五霸之一。破釜沉舟:秦朝末年,项羽和秦军打仗时,下令破釜沉舟,表示不胜利就不回头。最终项羽成功击败了秦军。

〖叁〗、司马迁在《史记》中记载了许多精彩的故事,以下是其中的几个:荆轲刺秦王的故事:燕国太子丹为了对抗强大的秦国,通过田光结识了勇士荆轲,希望荆轲能执行刺杀秦王的计划。田光在向荆轲传达太子的意愿后,为了表明自己不会泄露机密,选取自杀以激励荆轲。

〖肆〗、司马迁编写《史记》的故事如下:元封元年,汉武帝进行封禅大典,司马谈身为太史令,却无缘参与当世盛事,引为终生之憾,忧愤而死,死前将遗志嘱咐儿子司马迁。司马迁子承父志,继任太史令。他早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。初任郎中,奉使西南。

关于司马迁的事迹?

司马迁是中国西汉时期伟大的史学家、文学家、思想家,其生平事迹如下:早年求学与漫游:司马迁字子长,早年受学于孔安国和董仲舒,这两位都是当时著名的学者,对司马迁的学术思想产生了深远影响。在求学之余,司马迁还漫游了全国各地,深入了解了各地的风俗民情,采集了大量的传闻和史料,为他日后的史学创作奠定了坚实的基础。

司马迁是中国西汉时期伟大的史学家、文学家、思想家,其生平事迹如下:早年求学与漫游:司马迁早年受学于孔安国、董仲舒等儒学大师,深受儒家思想的影响。他还漫游各地,广泛了解各地的风俗民情,采集了大量的传闻故事,为日后的史学创作积累了丰富的素材。

司马迁的生平事迹主要包括以下几点:早年求学与漫游:司马迁字子长,早年受学于孔安国、董仲舒等儒学大师。他曾漫游各地,广泛了解各地的风俗民情,采集传闻,为日后的史学创作积累了大量素材。仕途经历:司马迁初任郎中,曾奉使西南,执行朝廷的公务。元封三年,他继任太史令,继承父业,开始著述历史。

司马迁的生平事迹主要包括以下几点:早年求学与漫游:司马迁字子长,早年受学于孔安国、董仲舒等名师。他漫游各地,广泛了解各地风俗,采集传闻,为日后的史学创作积累了丰富素材。仕途经历:司马迁初任郎中,曾奉使西南,有过一定的行政和外交经验。

史学巨著:尽管遭受了巨大的打击,司马迁仍然坚持完成了《史记》的撰写工作。这部著作不仅是中国第一部纪传体通史,也是世界历史上的一部重要文献,对后世产生了深远的影响。

司马迁,西汉时期杰出的史学家与文学家,生于公元前145年,逝世于公元前90年,字子长。其著作《史记》开创了纪传体通史的先河,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。天汉二年(公元前99年),李陵率军出塞抗击匈奴,不幸战败被俘。

左传里有哪些有趣的典故

鲁襄公三十年(前543年),晋国有人问某老人的年龄,老人不直接只说:“臣生之岁,正月甲子朔,四百有四十五甲子矣,其季于今三之一也。”意思是说,我出生的时候是正月初一,现在已经四百四十五个甲子日,但最后一个甲子只过了三分之一。《左传》的史学地位:《左传》的出现,标志着我国古代史书的编纂步入了新的发展阶段。

曹刿论战——曹刿和鲁庄公坐一辆战车在长勺与齐军作战。庄公要击鼓,曹刿制止。齐军三次击鼓后,曹刿同意击鼓。齐军大败。庄公要追齐军,曹刿制止。他看齐军车迹,登上战车望齐军队形后,才说“可以”,就追击了齐军。

倾箱倒箧是一个典故,出自中国古代典籍《左传·襄公二十五年》。典故中的“倾箱倒箧”形容一个人或团体翻箱倒箧,将所有的东西都倒出来。故事发生在公元前570年,当时齐国的国君襄公正在翻修宫殿。修缮过程中,襄公突然要求将国家的珍宝全部取出,倾箱倒箧地陈列在殿堂之中,供百姓观看。

关于本次不隐恶的历史典故有哪些和不隐恶的历史典故有哪些成语的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

还没有评论,来说两句吧...