各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享尺子的历史典故简短介绍,以及尺子的历史和文化的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨?”出自于什么历史故事?

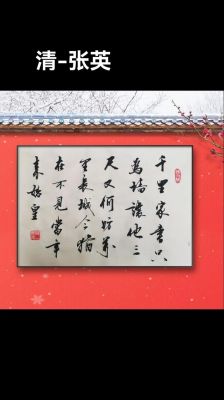

〖壹〗、意思是:千里寄信而来只是因为墙,让他三尺又有什么关系呢?出自《观家书一封只缘墙事聊有所寄》,原文如下:作者:清代张英 原文 千里修书只为墙,让他三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇。译文 千里寄信而来只是因为墙,让他三尺又有什么关系呢?万里长城如今仍在,可是再也看不到当年的秦始皇了。

〖贰〗、出自:清代张英的《观家书一封只缘墙事聊有所寄》。意思是千里寄信而来只是因为墙,让他三尺又有什么关系呢?万里长城如今仍在,可是再也看不到当年的秦始皇了。典故 六尺巷传说是安徽桐城的地方民间传说故事。这是一则发生在清代康熙年间,桐城境内的一桩脍炙人口的民间故事。

〖叁〗、这首诗写的是六尺巷的故事。据《桐城县志》记载,清代(康熙年间)文华殿大学士兼礼部尚书张英的老家人与邻居吴家在宅基的问题上发生了争执,两家大院的宅地都是祖上的产业,时间久远了,本来就是一笔糊涂账。想占便宜的人是不怕算糊涂账的,他们往往过分相信自己的铁算盘。

〖肆〗、故事是安徽桐城叶张两家因扩建府院而引发的争端,张家向在朝为官的张英请求帮助。

六尺巷的典故?

桐城六尺巷典故发生在清朝时期的安徽省桐城市西南一隅,六尺巷也位于此处。桐城六尺巷典故: 该典故源于张家与吴家之间的土地纠纷。张家祖居与吴家为邻,两家院落之间有条巷子供双方出入。后来吴家想占这条路建新房,双方争执不下,最后将官司打到当地县衙。 张家人觉得自家亲戚在朝廷当大官,要求张英出面解决。

六尺巷位于安徽省桐城市的西南一隅,其历史典故与“让墙诗”和张文端公的大度礼让有关。具体历史典故如下:“让墙诗”的由来:六尺巷的历史典故中,最为人所熟知的是那首“让墙诗”——“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹存,不见当年秦始皇”。这首诗体现了邻里之间互相礼让的美德。

六尺巷位于安徽省桐城市的西南一隅,其历史典故与“让墙诗”和张文端公的大度礼让有关。具体如下:地理位置:六尺巷全长100米、宽2米,建成于清朝康熙年间,巷道两端立有石牌坊,牌坊上刻有“礼让”二字。历史典故:“让墙诗”的由来:“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。

六尺巷是清代康熙年间张英的典故。以下是关于六尺巷典故的详细解释:背景:在康熙年间,礼部尚书张英的老家在桐城,他家的宅子与对面姓吴的邻居家的宅子仅隔了一条小巷子。邻居家想要将这条巷子占为己有,而张家不同意,因此两家产生了争执。

历史典故:六尺巷得名于一段邻里之间礼让的故事。据史料记载,张文端公的住宅旁有一块空地,与吴氏相邻。吴氏越界使用了这块空地。张文端公的家人于是写信到京城向他诉苦。张文端公在回信中批诗一首:“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹存,不见当年秦始皇。

六尺巷的来历源于一段邻里间相互谦让的历史典故。具体来历如下:邻里纠纷:张文瑞公的住宅旁有一块空地,与吴氏相邻。吴氏家族越界占用了这块空地。家书调解:张文瑞公的家人将此事写信告知在京城做官的张文瑞公。张文瑞公在回信中附上了那首著名的“让墙诗”,表达了自己的大度与谦让。

历史上有许多关于智谋的故事,形成很多有趣的典故和成语,请你找一找...

晏子使楚:晏子出使楚国时,因为身材矮小,楚人故意在大门旁边开了个小门,晏子拒绝从小门进入,表示使者应该从大门进入。这个故事形成了成语“晏子使楚”,意指不因身份低微而接受不公的待遇。 鲁侯养鸟:鲁侯对待海鸟非常宠爱,为它举行盛大宴会和演奏美妙音乐,但鸟因为不适应而感到悲伤,最终死去。

诸葛亮说:“这件事要请你帮我的忙。希望你能借给我20只船,每只船上30个军士,船要用青布慢子遮起来,还要一千多个草把子,排在船两边。不过,这事千万不能让周瑜知道。” 鲁肃答应了,并按诸葛亮的要求把东西准备齐全。

曹操哈哈大笑说:“你等勿动,公孙康自会将二袁的头送上门来的”。于是下令班师,转回许昌,静观辽东局势。公孙康听说二袁归降,心有疑虑。袁家父子一向都有夺取辽东的野心,现在二袁兵败,如丧家之犬,无处存身,投奔辽东实为迫不得已。

金蝉脱壳、借刀杀人、擒贼擒王、关门捉贼、暗渡陈仓、欲擒故纵、釜底抽薪、远交近攻、反客为主、上屋抽梯、偷梁换柱、无中生有、借尸还魂、声东击西、围魏救赵、假道伐虢。

“沧海桑田”这则成语的意思是比喻世界上的事变化极大。 这个成语来源于晋.葛洪《神仙传.王远》,麻姑自说云:“接待以来,已见东海三为桑田。” 从前有两个仙人,一个叫 ·成语典故之草木皆兵 “草木皆兵”这则成语的意思是把草木都当成敌兵。形容极度疑惧,惊恐不安。

在中国的历史长河中,充满了无数关于智谋的故事,这些故事不仅令人赞叹,还形成了许多有趣的典故和成语。如“调虎离山”,这个故事源自三国时期,诸葛亮为了保护蜀军的粮食,故意向曹操谎称有虎伤人,诱使曹操调兵遣将,从而保护了蜀军的物资。这个故事展示了智慧在军事斗争中的重要性。

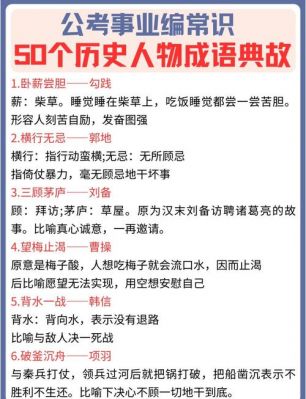

带有典故的历史成语故事

春秋时期,俞伯牙擅长弹琴,钟子期擅长听音。一次,伯牙在山上弹琴,子期听后赞叹不已。伯牙发现子期能准确理解他的琴音。第二年,伯牙来找子期,却了解到子期已经去世。伯牙非常悲痛,摔破了古琴,从此不再弹奏。这个故事告诉我们,知音难遇,珍惜知己。

【典故出处】语出《孟子·公孙丑下》:“彼一时,此一时也。五百年必有王者兴,其间必有名世者”。【成语故事】战国时期,燕王哙把政权交给宰相子之,从而发生内乱,齐国趁机出兵燕国抢占土地。孟子极力主张出兵,要燕王给齐王称臣,从而推行仁政。但齐王却只看见燕国的土地与财富。孟子的学生充虞十分不满。

破釜沉舟 【典故】项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。《史记·项羽本纪》【释义】比喻下决心不顾一切地干到底。

疑邻盗斧:乡下人丢斧,疑心邻居之子,后发现斧子在谷中,再看邻居之子,不再像贼。此故事告诫人们不应无端猜疑他人。 揠苗助长:农夫拔苗助长,反致禾苗枯死。此成语用来比喻违反事物发展的客观规律,急于求成,反而坏事。

以下是一些历史成语故事: 一字师 故事简介:唐朝末年,诗人郑谷在袁州,齐己携诗拜访他。齐己有一首《早梅》诗写道:“前村深雪里,昨夜开数枝。”郑谷说:“‘数枝’非早也,不若‘一枝’。”齐己不觉下拜,自此士林以谷为“一字师”。

郑人买履的故事文言文

《郑人买履》的内容概述如下:故事背景 主人公:一位郑国的买鞋者。目的:打算购买鞋子。事前准备 量脚:这位郑国人非常谨慎,他在购买鞋子之前,先自己量好了脚的尺寸。放置尺码:量好尺寸后,他把尺码放在了座位上,以便稍后使用。购买过程 前往集市:他带着购买鞋子的意愿前往集市。

《郑人买履》文言文翻译如下:郑国有个想要买鞋子的人,他先在家里量好了自己脚的尺寸,然后出发去集市。到了集市上,他选中了一双鞋子,准备试穿时,才发现自己忘了带量好的尺寸。他犹豫了一下,决定返回家中拿尺寸。等他带着尺寸匆匆赶回集市时,集市已经散了,最终他没有买到鞋子。

《郑人买履》文言文翻译如下:故事梗概 郑国有个想要买鞋子的人,发生了一系列令人啼笑皆非的事情。详细翻译 原文:郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。翻译:郑国有个想买鞋子的人,他先自己量好了脚的尺码,然后把尺码放在了自己的座位上。原文:至之市,而忘操之。

“郑人买履”这篇文言文的意思是:故事梗概:讲述了一个郑国人想要买鞋,他先量好了自己脚的尺码,但在集市上挑选好鞋子后,却发现自己忘了带尺码,于是返回家取尺码,结果等他返回时集市已经散了,最终没有买到鞋。

“郑人买履”这篇文言文的意思是:故事梗概:有一个郑国人想要买鞋,他先量好了自己脚的尺码,并将这个尺码放在了座位上。然而,当他到达集市并选好鞋子后,却发现自己忘记带尺码了。返回取尺码:于是,他决定返回家中取尺码。等他再回到集市时,集市已经散了,他最终未能买到鞋子。

《郑人买履》是一则古代中国的寓言故事,以下是关于该文言文的详细解故事梗概 故事讲述了一个郑国人想要买鞋子的经历。他事先测量了自己脚的尺码,但在前往集市时忘记了带上这个尺码。到达集市后,他发现自己忘记了尺码,于是决定返回家中取尺码,而不是用自己的脚去试穿鞋子。

“累黍定尺”的意思?

〖壹〗、累黍定尺是中国古代哲学家墨子提出的一个典故,用来说明墨子倡导的兼爱和反对战争的思想。故事发生在春秋时期,墨子的老师逝世后,他遵循老师的遗志继续传承和发扬兼爱思想,希望和平地解决国家之间的争端和冲突。然而,战争却在各个国家之间频繁爆发。有一次,墨子到一个战乱地区的国家,见到国君正在用兵器进行军事演习。

〖贰〗、高若讷,字敏之,本是并州榆次人,迁居至卫州。考取进士后,补授彰德军节度推官,后调任太常博士、商河知县。御史杨偕推荐他任监察御史里行、主管谏院。当时范仲淹因为进谏议政获罪而被免职,(贬)任睦州知州,余靖、尹洙上书营救范仲淹,(两人)相继被贬。

〖叁〗、然而,累黍定尺只合于汉制,实际上唐继隋之后,单位量值已大幅度增长,故累黍所得之长度、体积、重量均无法与当时的量值相合,故《唐六典》中论及累黍之法,只是将汉制与当朝之制的比例关系记录下来,即尺度是汉时的3倍,容量和重量均为汉时的三倍。

〖肆〗、只是“四物谱”原来的黍谱被代之以律谱。朱氏强调律的根本是数,“以有数之法,求无形之声”,认为“夫音生于数者也,数真则音无不合矣”,将律建立在数的基础上,而削弱原来在“律学四物谱”中以黍为律度基础的传统律学计量方式。他认为“以黍验其容受,未若以算术推其容受也。

〖伍〗、清朝,康熙帝亲自累黍定尺,以一百粒纵向排列的黍子所得之长定为营造尺度,又以一定的尺寸确立量器的容积,用铁铸成漕斛,用一立方寸金属的重量作为质量的标准,由此再定出各种量值砝码的尺寸,作为称量国库收支的标准器,因此称库平。

郑人买履的翻译、注释、寓意、单个字的意思

翻译:从前有一个郑国人,想去买一双新鞋子,事先量了自己的脚的尺码,然后把量好的尺码放在座位上。到了集市,却忘了带上尺码。挑好了鞋子,才发现:“我忘了带尺码。”就返回家中拿尺码。等到他返回集市的时候,集市已经散了,他最终没有买到鞋子。

这则寓言讽刺了那些墨守成规的教条主义者,说明因循守旧,不思变通,终将一事无成。

寓意:这则寓言讽刺了那些死守教条,墨守成规,不知变通的人。启示:这个故事告诉人们:对待事物要会灵活变通,不能墨守成规,死守教条。

翻译: 有一个郑国人想要买鞋子,他先自己量好了脚的尺码,然后把量好的尺码放在座位上。 等他到了集市上,却忘了带量好的尺码。 他已经挑好了鞋子,才说:“我忘记带量好的尺码了。” 于是返回家去取尺码。 等到他返回集市的时候,集市已经散了,他最终没有买到鞋子。

罢——罢了,完结的意思,这里指集市已经解散。无——虚无,没有,这里是不能、不可的意思。译文:郑国有一个人想去买一双鞋,先比量了一下自己的脚,然后画了一个底样的尺码放在座位上。他匆忙走到走到集市上去买鞋子时,忘记把量好的尺码带在自己身上。

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还没有评论,来说两句吧...