大家好,如果您还对河南尉氏历史典故简介概括不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享河南尉氏历史典故简介概括的知识,包括河南尉氏县的来历的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

白眼典故

〖壹〗、白眼典故是指魏晋时期著名诗人阮籍用眼神表达对人态度的独特方式。以下是关于白眼典故的详细解释:青白眼技艺:阮籍擅长用眼神表达对人的态度。当他目光正视,虹膜暴露在外时,表示对对方的尊敬,这被称为“青眼”。而当他对某人不满或看不顺眼时,会斜视对方,露出眼白,这寓意为“白眼”。

〖贰〗、流传下来的一个典故讲述了阮籍独特的“青白眼”技艺。他用眼神表达对人的态度,当他的目光正视,虹膜暴露在外,那便是对他尊敬的人的“青眼”示意。然而,当他对某人不满或看不顺眼时,他的眼睛会斜视,此时露出的是眼白,寓意为“白眼”。

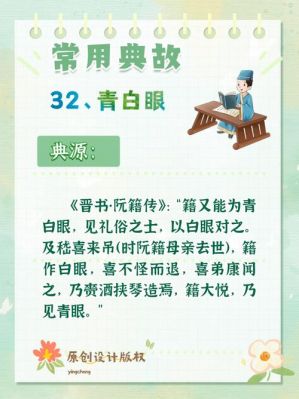

〖叁〗、阮籍,字嗣宗,陈留尉氏(今河南尉氏县)人,是魏晋时的一位著名诗人传说,阮籍能作“青白眼”:两眼正视,露出虹膜,则为“青眼”,以看他尊敬的人;两眼斜视,露出眼白,则为“白眼”,以看他不喜欢的人。

〖肆〗、阮籍青白眼 历史上有个关于阮籍的青白眼的典故,典故主要发生在阮籍的母亲去世后,嵇喜、嵇康两兄弟前来吊丧,而阮籍对待两兄弟的态度却差异颇大,对遵从礼法的嵇喜白眼相对,对带酒带琴而来的嵇康却青眼相对。后人就用青眼来表示对他人的尊重,用白眼表示对他人的不屑。

〖伍〗、古籍中也有记载,如唐代戴树伦《行路难》:“白眼使人更多情,杀牛烹羊如折葵花。”另外清朝的蒲松龄《聊斋志异。阿纤》:“因为我牙不多,就和我妈藏起来了;现在谁不对别人视而不见?”那么,古人为什么用“白眼”来表示对人的鄙视呢?“白眼”一词出自《晋书。

〖陆〗、典故:阮籍,字嗣宗,陈留尉氏(今河南尉氏县)人,是魏晋时的一位著名诗人。传说,阮籍能作“青白眼”:两眼正视,露出虹膜,则为“青眼”,以看他尊敬的人;两眼斜视,露出眼白,则为“白眼”,以看他不喜欢的人。

白眼看人亦未妨中的白眼典故与谁有关

具体如下:阮籍,字嗣宗,陈留尉氏(今河南尉氏县)人,是魏晋时的一位著名诗人传说,阮籍能作“青白眼”:两眼正视,露出虹膜,则为“青眼”,以看他尊敬的人;两眼斜视,露出眼白,则为“白眼”,以看他不喜欢的人。

“白眼看人亦未妨”出自宋代林逋的《湖山小隐二首》。“白眼看人亦未妨”全诗《湖山小隐二首》宋代 林逋闲搭纶巾拥缥囊,此心随分识兴亡。黑头为相虽无谓,白眼看人亦未妨。云喷石花生剑壁,雨敲松子落琴床。清猿幽鸟遥相叫,数笔湖山又夕阳。

“柳回白眼”出自宋代史达祖的《东风第一枝·咏春雪》。“柳回白眼”全诗 《东风第一枝·咏春雪》宋代 史达祖 巧沁兰心,偷黏草甲,东风欲障新暖。谩凝碧瓦难留,信知暮寒轻浅。行天入镜,做弄出、轻松纤软。料故园、不卷重帘,误了乍来双燕。青未了、柳回白眼。红欲断、杏开素面。

中山有狼,白眼而杂色,东郭尝饲之,终自害。 有同类,亦白眼,颇通人性,然暴虐乖戾之气不改,数为祸乡里,肆虐田间,民深恨之,遂逐而欲诛之。有善人怜而赦之,养于家,为家犬事也。此狼虽伏,终野性难驯,貌恭敬而心怀祸胎。阴使祸害之事。

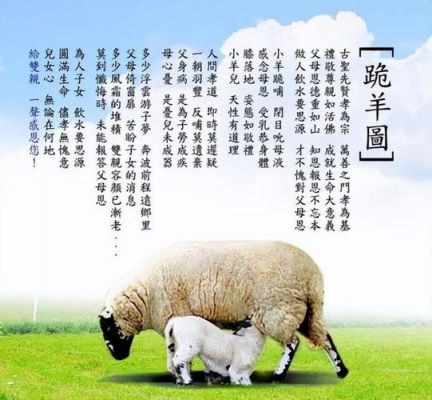

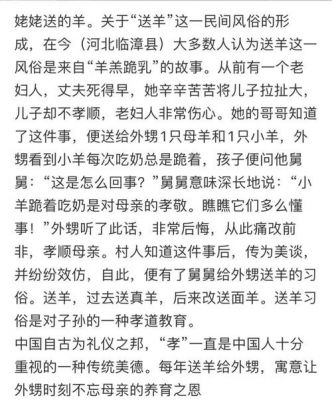

河南送羊的风俗典故

〖壹〗、豫籍羊肉泡馍师傅改造说讲述了尉氏烩面的起源。据说,尉氏烩面是从西安泡馍演变而来的。西安泡馍在清朝年间传到河南,由于河南人更喜欢面食,一位豫籍羊肉泡馍师傅便将泡馍改良为烩面。这种烩面保留了泡馍的味道,同时也迎合了河南人的口味。 山西回族传统面食说提供了烩面的另一个来源。

〖贰〗、送羊的习俗可以追溯到很久以前,据说与羊羔跪乳的典故有关,寓意教育晚辈要懂了解到恩图报、孝敬长辈。在付羊节这一天,无论是城市还是乡村,都可以看到老人们牵着活蹦乱跳的小羊,或是拿着精心制作的面羊,走向女儿家。这一场景不仅体现了亲情的传递,也展示了中国传统文化的独特魅力。

〖叁〗、在邯郸的漳河两岸,送羊的习俗不仅仅是一种习俗,更是一种精神。它教会我们感恩、孝顺和关爱。在送羊的过程中,我们不仅传递了祝福,也传递了对家人的爱。在现代社会中,我们更应该传承这种美好的习俗,让它成为连接家人之间情感的桥梁。送羊的习俗,承载着人们对美好生活的向往和追求。

〖肆〗、其实送礼送羊还有一个典故,说是宝莲灯里,三圣母被压在山下,她儿子沉香心疼母亲在山下日日受苦,便用神斧劈开了山,便有个故事沉香救母,他把母亲救出来以后,又想到让母亲受苦的罪魁祸首,他舅舅二郎神杨戬。

〖伍〗、在邯郸漳河两岸流传着一种独特的习俗,叫做“送羊”。这个习俗源于一个古老的传说。据说很久以前的一个清晨,一位白发苍苍的老人路过一家宅院时,无意间看到了一只小羊跪着吃奶的场景,这使他深受触动。老人联想到自己在外甥(或外甥女)面前的表现,不禁心生感慨,想起了母亲当年对自己的养育之恩。

白眼的意思

〖壹〗、白眼指的是别人不屑或嫌弃你,眼神中透露出的不满和不耐烦,让人感到不舒服和尴尬。这种行为是一种间接的表达方式,往往反映了人们对别人做法和行为的否定或者不满,也让人们更加努力改善自己的情况,免受白眼的伤害。遭到别人的白眼可能会给自己带来消极的情绪,例如自卑、无助或者愤怒等,但是我们应该学会积极的应对。

〖贰〗、白眼表情包通常用来表达厌恶或不满的情绪。 当有人对你感到讨厌时,他们可能会发送白眼表情包。 翻白眼有时并不完全是表示厌恶,它也可以用来表达内心的不悦或是作为一种谨慎的拒绝方式。 白眼通常被视为一种表达自卑、怨恨、不满和冷漠等情绪的表情。

〖叁〗、白眼通常用来表达卑视、愤恨、不满或发楞的情绪。 在某些情况下,翻白眼可以表示对某事物的讨厌,或者是对口头肯定内容的否定表达。 白眼的动作表现为眼珠向上翻出或向旁边转出眼白部分,这通常意味着对某人或某事看不起或不满意。

〖肆〗、白眼表情常指卑视、愤恨、不满、发楞等表情。翻白眼有时不一定只表示讨厌,也可用于由于在意而表达内心不满或者否定口头肯定内容。一般都是开玩笑是发的,不代表什么恶意。有时男女朋友发还代表代表撒娇鄙视,关系好的朋友之间才会互相发这个。你在意的人从没给你发过这个表情,你是否还有点失落呢。

〖伍〗、意思是眼珠向上翻出或向旁边转出眼白部分,表示看不起人或不满意。一般是无语,要么就是鄙视,关系好的可能表达的意思会好点,一般白眼不怎么好。表情作为日常生活的艺术化表达,被喻为语音与文字以外的第三种语言。

河南烩面有什么典故

〖壹〗、河南烩面有两个较为流传的典故:唐太宗落难说:传说背景:李世民在登基前曾因寒疾落难,被一农家收留。美食诞生:农家用麋鹿炖汤,搭配快速下锅的面条,制作了一道美食。李世民吃后病愈。宫廷传承:李世民即位后派人寻访,命御厨学艺,将这道美食纳入宫廷菜单,称为“麒麟面”。后因麋鹿稀有,改用山羊,最终演变成如今的烩面。

〖贰〗、豫菜前十名菜典故 河南烩面:相传清朝末年,义薄云天的河南巡抚李鸿章在巡视河南时,看到百姓生活贫困,便命令厨师将当地的面食加入各种食材烩制而成,以解决民生问题。这就是现在的河南烩面。

〖叁〗、关于河南烩面的起源,流传最广的是唐太宗落难说。传说李世民在登基前曾因寒疾落难,幸得一农家收留。农家用麋鹿炖汤,用活好的面快速下锅,李世民吃后病愈。后来李世民即位后派人寻访,命御厨学艺,将这道美食纳入宫廷菜单,称为“麒麟面”。但因为麋鹿稀有,后来用山羊代替,最终演变成了如今的烩面。

〖肆〗、豫菜前十名菜典故: 河南烩面:清朝末年,河南巡抚李鸿章为解决民生问题,命令厨师将当地面食与各种食材烩制。这就是河南烩面的起源。 河南焖面:清朝末年,姓张的面点师傅发明了焖面这种独特的烹饪方法,使面食更加美味。

阮籍的轶事典故

关于阮咸的轶事典故主要有以下几点:阮咸曝裈:阮咸与叔父阮籍居住在路南,家境贫寒。七月七日,路北的富有的阮姓人大晒绫罗绸缎衣服,阮咸则挂出一条粗布做的犊鼻裤应对,以此表示不慕虚荣,这也是成语“南阮北阮”的出处。与猪酣饮:阮咸与同族人聚会时,用大瓮盛酒共饮,连猪也混入其中同饮。

阮籍是魏晋时期的一位著名诗人,他的生平事迹和诗歌作品深受后人敬仰。关于阮籍猖狂、岂效穷途之哭的典故,主要来源于《世说新语栖逸》中的记载。《世说新语》的记载 《世说新语》是南朝宋时期刘义庆所编撰的一部笔记小说集,主要记载东汉至魏晋时期的一些著名人物的轶事和言语。

阮籍嗜烈酒、善弹琴,喝酒弹琴往往复长啸,得意时忽忘形骸,甚至即刻睡去,可谓“我今欲眠君且去,明朝有意抱琴来”。后人十分尊重阮籍,苏轼等名人曾经登啸台赋诗。如今,阮籍啸台已成为尉氏县文物保护单位。

阮籍——旷达不羁 不拘礼俗竹林七贤中的旗帜性人物 阮籍是魏晋时期颇为风流的一个人物,他有才华,胸怀大志,但是为人谨慎,懂得随机应变,至尊至孝的同时又个性不羁,行事率性,不被礼法之类所束缚。总结来说,阮籍是个真性情的人。

轶事典故 阮咸曝T 阮咸、阮籍居住在路南,其他阮姓人住在路北;住在路北的阮姓人都很富有,住在路南的都很贫穷。七月七日,路北的阮姓人大晒衣服,都是绫罗绸缎。

这一时期的知识分子往往追求精神自由,他们通过各种独特的方式表达自我,甚至故意违背世俗规范以显示独立人格。例如,除了阮籍的驴鸣外,还有其他关于魏晋名士的趣闻轶事,如刘伶裸形屋内、王羲之坦腹东床等,这些行为都展现了那个时代人们对个性解放的渴望。

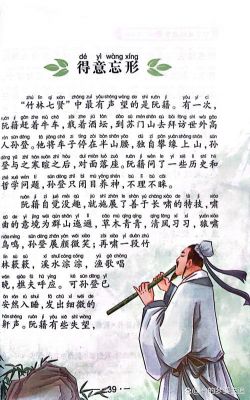

得意忘形的典故

“得意忘形”的典故出自《晋书·阮籍传》,是关于魏晋时期著名诗人阮籍的故事。具体解释如下:背景:阮籍,陈留尉氏人,是魏晋时期的一位著名诗人和隐士。他勤奋好学,但因对执政的司马氏集团不满,采取明哲保身的态度,常纵酒谈玄,感时伤世,放浪不羁。典故内容:阮籍高兴时就纵声狂笑,不高兴时就大哭若狂。

“得意忘形”出自《晋书阮籍传》,是关于阮籍能够免除杀身之祸的典故。《晋书阮籍传》中描写阮籍时写道:“嗜酒能啸,善弹琴。当其得意,忽忘形骸。”意即其人常纵酒谈玄,感时伤世,放浪不羁,且善于作诗弹琴,高兴时就纵声狂笑,不高兴时就大哭若狂。

“得意忘形”出自《晋书·阮籍传》,是关于魏晋时期著名诗人阮籍能够免除杀身之祸的典故。以下是关于该典故的详细解释:典故背景:阮籍是魏晋时期的一位著名诗人,他勤奋好学,后来成为当时著名的隐士。

“得意忘形”出自《晋书·阮籍传》,是关于魏晋时期著名诗人阮籍的典故。以下是关于该典故的详细解释:典故背景:阮籍,陈留尉氏人,是魏晋时期的一位著名诗人和隐士。他勤奋好学,但因对执政的司马氏集团不满而采取明哲保身的态度,常常纵情于山水、酣醉不醒,或以诗抒发内心想法。

“竹林七贤”:阮籍与嵇康、山涛、向秀、刘伶、王戎以及自己的侄子阮咸七人经常聚在一起,在山阳竹林之下闲谈、狂饮、作诗、弹琴,他们被世人称为“竹林七贤”。“得意忘形”的出处:在这七人当中,阮籍大概是最为疯癫的,尤其是在喝醉的时候,常常哭笑无常。

“得意忘形”说的是魏晋时期的著名诗人阮籍。以下是关于这一说法的具体解释:典故来源:该典故源自于阮籍的故事,阮籍是魏晋时期的文学家和诗人,同时也是“竹林七贤”之一。行为特征:阮籍在醉酒时情绪变化无常,常常表现出忘却自我控制和常态的行为。

脂虎渭熊龙象是什么典故

〖壹〗、脂虎又称胭脂虎,胭脂虎是宋代尉氏县县官陆慎言夫人朱氏的绰号,朱氏长相漂亮但凶悍无比。“胭脂”用来形容朱氏的美貌,“虎”是母老虎的意思。渭熊,也就是“渭水飞熊”,飞熊是姜子牙的道号,垂钓于渭水之滨,遇见西伯侯姬昌,拜为“太师”。龙象取自“水行中龙力最大,陆行中象力第一,威猛如金刚,是谓龙象”。

〖贰〗、徐骁有四个子女,分别是徐凤年、徐龙象、徐脂虎和徐渭熊。天下皆知徐骁宠溺子女,北凉军的三支劲旅也因此以他们的名字命名,分别是脂虎军、渭熊军和龙象军。至于嫡长子徐凤年,徐骁的偏心更是不加掩饰,北凉王府中,徐凤年地位比较高。徐骁给了徐凤年二十年的年少轻狂,在北凉他比太子更逍遥。

〖叁〗、脂虎军:北凉两支重骑军之一,第一次凉莽大战中,与大雪龙骑军,渭熊军一起,在幽州葫芦口,全歼北莽三十五万大军。渭熊军:北凉两支重骑军之一,第一次凉莽大战中,与大雪龙骑军,脂虎军一起,在幽州葫芦口,全歼北莽三十五万大军。

〖肆〗、大雪龙骑军、凤字营、脂虎军、渭熊军、龙象军、左骑军、右骑军、铁浮屠和白羽轻骑等,这些军队在不同的历史时期为北凉的稳定和扩张发挥了作用。北凉的历史在《雪中悍刀行》这部电视剧中得到了表现,虽然剧中对历史有所改编,但北凉作为一个重要的历史地名和文化符号,仍然吸引着观众的兴趣和好奇心。

〖伍〗、右骑军、龙象军、白羽轻骑、铁浮屠、脂虎军、渭熊军、白马游弩手、步卒等北凉军大多全军覆没,最后只有大雪龙骑军唯一成建制留存。刘寄奴、王灵宝、齐当国、陆大远、周康等北凉大将先后率北凉军慷慨战死,北凉家家户户皆缟素,只留下北凉王府的三十万块石碑。北凉,唯死战,冠绝天下的北凉军终成历史。

〖陆〗、小将:带领军队一次次又一次的去积累战功。:带领初具气候的徐家军荡平六国。北凉王:与北莽南北对峙长达二十年后逝世。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...