大家好,关于有关以貌取人的历史典故很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于以貌取人的成语故事的知识,希望对各位有所帮助!

成语以貌取人的意思及历史典故有着怎么样的教育意义

〖壹〗、教育意义:这个故事告诉我们,即使是圣人也可能会以貌取人,从而犯错误。因此,我们在评价人和事物时,不能仅仅根据眼前的表象,而应该从长远的角度,深入分析其本质,才能做出正确的判断。美丽的天鹅曾是一只丑小鸭,一个人的当前境遇并不能决定其未来的发展。我们应该学会从本质出发,避免急功近利的错误判断。

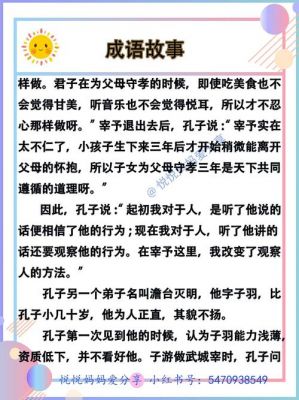

〖贰〗、【释义】根据外貌来判断一个人的品质才能。【出处】西汉·司马迁《史记·仲尼弟子列传》:“吾以言取人,失之宰予,以貌取人,失之子羽。”以貌取人的历史典故 春秋时期,孔子的学生子羽相貌丑陋,孔子对他很冷淡,他只有离开孔子回去自修,后成为有名的学者。

〖叁〗、成语以貌取人的意思解释:根据外貌来判别人的品质和才能。成语出自《史记·仲尼弟子列传》。以貌取人的历史典故:孔子有许多弟子。其中有一个叫宰予,能说会道,利口善辩。他开始给孔子的印象很好,但后来渐渐发现,他既不孝敬父母,也没有仁德,而且十分懒惰,白天睡大觉。孔子说他“朽木不可雕”。

〖肆〗、理解:- 以貌取人的含义:指仅仅根据一个人的外貌来判断其品质、能力或价值,这种做法忽视了人的内在品质和实际能力。- 以貌取人的错误:从孔子的两个弟子的事例可以看出,以貌取人往往会导致错误的判断。

〖伍〗、成语“以貌取人”指的是根据外貌来判别一个人的品质才能。这个成语背后有一个典故:典故来源:这个成语来源于孔子的两个弟子——宰予和淡台灭明的故事。宰予的故事:宰予起初给孔子的印象很好,因为他能说会道,但后来发现他既无仁德又懒惰,白天睡觉不学习,孔子因此骂他是“朽木不可雕”。

以貌取人典故

〖壹〗、【出处】西汉·司马迁《史记·仲尼弟子列传》:“吾以言取人,失之宰予,以貌取人,失之子羽。”以貌取人的历史典故 春秋时期,孔子的学生子羽相貌丑陋,孔子对他很冷淡,他只有离开孔子回去自修,后成为有名的学者。而学生宰予长得很好,但不学无术,不久就被齐王处死。

〖贰〗、以貌取人的典故源于孔子的两位弟子宰予和澹台灭明的故事。宰予的情况:宰予起初给孔子的印象很好,因为他能说会道、利口善辩。然而,随着时间推移,孔子发现宰予不仅无仁德,而且懒惰,甚至大白天睡觉。这让孔子深感失望,并将宰予比作朽木,难以雕琢。这反映了孔子在宰予身上“以言取人”的失误。

〖叁〗、孔子用“朽木不可雕”来形容他。另外,孔子还有一个弟子叫澹台灭明,相貌平平,孔子最初认为他不会有太大成就。然而,澹台灭明后来行事正直,影响深远,孔子由此感慨自己曾以貌取人,判断失误。 教育意义:这个故事告诉我们,即使是圣人也可能会以貌取人,从而犯错误。

〖肆〗、孔子感慨道:“我曾仅凭言辞判断人,却在宰予身上判断失误;我曾仅凭相貌判断人,却在子羽身上判断失误。真是‘吾以言取人,失之宰予;以貌取人,失之子羽’啊!”这句话揭示了以貌取人和以言取人的局限性,强调了不能仅凭表面判断一个人的内在品质与能力。

以貌取人的事例

晏子使楚:齐国大夫晏子受命出使到楚国。楚国人看晏子身材矮小,便想戏弄他一番,于是不开大门让他从小门进入,这不仅是对人的羞辱更是对国家的羞辱。晏子压住内心怒火,笑呵呵的说“出使到狗国的人从狗门进去,今天我出使到楚国来,不应该从这个狗门进去。”迎接宾客的人只得带晏子改从大门进去。

以貌取人的事例主要包括以下两个:孔子与宰予:事例概述:宰予是孔子的一个弟子,他初时给孔子的印象很好,因为能说会道,利口善辩。然而,随着时间的推移,宰予的真实性格逐渐显露:他既无仁德又十分懒惰,常常在大白天不读书听讲,而是躺在床上睡大觉。

以貌取人的事例主要包括以下两个:孔子对宰予的以貌取人:事例概述:宰予是孔子的一个弟子,他初时给孔子的印象是能说会道、利口善辩,因此孔子对他颇有好感。以貌取人表现:然而,随着时间的推移,孔子发现宰予既无仁德又十分懒惰,大白天不读书听讲,而是躺在床上睡大觉。

以貌取人的事例主要包括以下两个:孔子与宰予:事例概述:宰予是孔子的一位弟子,他起初以能说会道、利口善辩给孔子留下了不错的印象。然而,随着时间的推移,宰予的真实面目逐渐显露,他既无仁德又十分懒惰,甚至在大白天不读书听讲,而是躺在床上睡大觉。因此,孔子后来骂他是“朽木不可雕”。

以貌取人的事例主要包括以下两个:孔子与宰予:事例概述:宰予是孔子的弟子,他初时给孔子的印象很好,因为能说会道、利口善辩。然而,随着时间推移,孔子发现宰予并无仁德且十分懒惰,经常在大白天睡觉而不读书听讲。因此,孔子对宰予的评价急转直下,骂他是“朽木不可雕”。

历史上有哪些“以貌取人”的著名事例?

〖壹〗、晏子使楚:齐国大夫晏子受命出使到楚国。楚国人看晏子身材矮小,便想戏弄他一番,于是不开大门让他从小门进入,这不仅是对人的羞辱更是对国家的羞辱。晏子压住内心怒火,笑呵呵的说“出使到狗国的人从狗门进去,今天我出使到楚国来,不应该从这个狗门进去。”迎接宾客的人只得带晏子改从大门进去。

〖贰〗、曹操以貌取人,错失了与刘备竞争的关键时机。他对待张松态度冷淡,未能认识到张松的价值,错失了获得西川的良机。而刘备则以礼待人,张松因此深受感动,最终决定为刘备效力。张松被刘备礼遇有加,不仅得到了应有的尊重,还被委以重任。

〖叁〗、曾国藩对李鸿章说:“脸上长麻子的那个,定会有大成就。高个子那个也还凑活,唯独那个矮子,人挫本领也挫,前途有限,只能做个道员罢了。

〖肆〗、以貌取人的事例主要包括以下两个:孔子与宰予:事例概述:宰予是孔子的一位弟子,他起初以能说会道、利口善辩给孔子留下了不错的印象。然而,随着时间的推移,宰予的真实面目逐渐显露,他既无仁德又十分懒惰,甚至在大白天不读书听讲,而是躺在床上睡大觉。因此,孔子后来骂他是“朽木不可雕”。

以貌取人典故_以貌取人的故事

【出处】西汉·司马迁《史记·仲尼弟子列传》:“吾以言取人,失之宰予,以貌取人,失之子羽。”以貌取人的历史典故 春秋时期,孔子的学生子羽相貌丑陋,孔子对他很冷淡,他只有离开孔子回去自修,后成为有名的学者。而学生宰予长得很好,但不学无术,不久就被齐王处死。

以貌取人的典故源于孔子的两位弟子宰予和澹台灭明的故事。宰予的情况:宰予起初给孔子的印象很好,因为他能说会道、利口善辩。然而,随着时间推移,孔子发现宰予不仅无仁德,而且懒惰,甚至大白天睡觉。这让孔子深感失望,并将宰予比作朽木,难以雕琢。这反映了孔子在宰予身上“以言取人”的失误。

她择偶时只是肤浅地以貌取人,婚后才发现对方人品不佳,终以离婚收场。公司这次徵才,没有 经验 的主管纯粹以貌取人,当然选不出具有真才实学的人。但是,又是一个但是,其他研究指出,以貌取人的女性也是为数众多。1不管这么说是否合适,这个社会对女人总是以貌取人的。

以貌取人出处

〖壹〗、“以貌取人,失之子羽”的出处为《史记·仲尼弟子列传》,含义是只根据外貌来判断人品质能力的好坏。出处: 该句话出自《史记·仲尼弟子列传》,是孔子对自己错误判断弟子能力的一次反思。含义: 以貌取人:指的是仅仅根据一个人的外貌、长相来判断其品质、能力或价值,这是一种片面且不准确的评价方式。

〖贰〗、出处:《史记·仲尼弟子列传》 孔子闻之曰:“吾以言取人,失之宰予,以貌取人,失之子羽。”含义:只根据外貌来判断人品质能力的好坏。 故事 孔子有许许多多弟子,其中有一个名叫宰予的,能说会道, 利口善辩。

〖叁〗、成语出处:《史记仲尼弟子列传》:澹台灭明武城人字子羽少孔子三十九岁,状貌甚恶欲事孔子,孔子以为材薄吾以言取人失之宰予,以貌取人失之子羽。孤立地以貌取人、以才取人、以德取人、以某一言行取人以某一长处或短处取人,都是不正确的知觉。

如何理解成语“以貌取人”?成语背后有何典故?

〖壹〗、成语“以貌取人”指的是根据外貌来判别一个人的品质才能。这个成语背后有一个典故:典故来源:这个成语来源于孔子的两个弟子——宰予和淡台灭明的故事。宰予的故事:宰予起初给孔子的印象很好,因为他能说会道,但后来发现他既无仁德又懒惰,白天睡觉不学习,孔子因此骂他是“朽木不可雕”。

〖贰〗、理解:- 以貌取人的含义:指仅仅根据一个人的外貌来判断其品质、能力或价值,这种做法忽视了人的内在品质和实际能力。- 以貌取人的错误:从孔子的两个弟子的事例可以看出,以貌取人往往会导致错误的判断。

〖叁〗、人不可貌相,海水不可斗量,我们千万不要以貌取人。现实生活中人们常会以貌取人。我们要真正了解一个人,就不能以貌取人,要从本质上去评定这个人的好坏。不管这么说是否合适,这个社会对女人总是以貌取人的。事实证明,以貌取人往往是要犯错误的。

〖肆〗、貌就是指外表你能看到的东西,不仅是容貌,也包括服饰,表情,行为等等。而取人,取的就是外表看不到的东西,比如善恶,信仰,道德之类的。其实现在很多人都是通过第一映像去判断一个人的啊。

先敬罗衣后敬人是什么意思

〖壹〗、先敬罗衣后敬人的意思是指在礼仪方面,应该先把礼物送到人家手中,再向对方行礼,表示尊重。这句话的意思是“先敬罗衣后敬人”,而不是“先敬人后敬罗衣”。这是因为在古代,罗衣是一种贵重的礼物,送给有地位、有权势的人表示敬意。把罗衣先送到对方手中,可以表示诚意和尊重,并避免礼物在传递过程中出现差错。

〖贰〗、先敬罗衣后敬人,先敬皮囊再敬魂的意思:“先敬罗衣后敬人意思是指世俗势利,只注重衣着,不注重人品。讽刺别人以貌取人,以人的外表和穿着打扮来判断人。”出处:元·佚名《谇范叔》一:“贤士,如今世上都是先敬罗衣后敬人的时节,也须穿着那鲜明衣帽,打扮的齐整才好。”先敬罗衣后敬人。

〖叁〗、“先敬罗衣后敬人,先敬皮囊后敬魂”这句话的意思是:人们往往首先重视一个人的外表和穿着,而忽视其内在的品质和灵魂。是人们常常以外貌和穿着来判断一个人的价值和重要性,而不是关注其内在的品德和思想。这是一种片面和表面的看法,不应该成为我们评价一个人的唯一标准。

〖肆〗、先敬罗衣后敬人是一句俗语,含义是指人们往往首先以人的外在表象、物质条件或者社会地位来评判一个人,而不是注重其内在品质或实际能力。详细解释 词语表面的意思:从字面上看,罗衣通常指的是华丽的衣裳,代表着社会地位和身份的象征。

〖伍〗、先敬罗衣后敬人,先敬皮囊后敬魂的意思指世俗势利,只注重衣着,不注重人品。讽刺别人以貌取人,以人的外表和穿着打扮来判断人。出处:元·佚名《谇范叔》一:“贤士,如今世上都是先敬罗衣后敬人的时节,也须穿着那鲜明衣帽,打扮的齐整才好。

关于有关以貌取人的历史典故和以貌取人的成语故事的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

还没有评论,来说两句吧...