大家好,今天小编来为大家解答偷开城门的历史典故这个问题,偷开门户又翻书偷字的表达效果很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

什么是鸡鸣狗盗的典故?

鸡鸣狗盗的典故出自《史记·孟尝君列传》,指的是卑下的技能或具有这种技能的人。具体来说:“狗盗”:战国时期,齐国的孟尝君出使秦国时被秦昭王扣留,并打算杀掉他。孟尝君派人向秦昭王的宠姬求救,宠姬要求以孟尝君的狐白裘为报酬。但孟尝君已将这件天下无双的狐白裘献给了秦昭王。

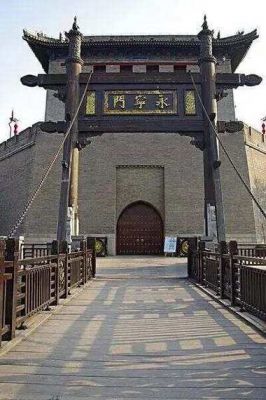

鸡鸣狗盗的典故讲述的是战国时代孟尝君的两位食客通过各自的特殊技能帮助他逃离秦国的故事。具体来说:鸡鸣:指的是孟尝君在逃离秦国时,因城门紧闭无法出关,其中一位食客通过模仿鸡鸣,使得全城的鸡都跟着鸣叫,守城门的将士误以为天亮了,于是打开了城门,孟尝君得以顺利出关。

“鸡鸣狗盗”这个成语源自孟尝君的一个门客“学鸡啼叫,骗开城门”的历史典故,意指微不足道的技巧或偷偷摸摸的行为。以下是该典故的详细解释:成语含义:通常用作贬义,比喻那些既无真才实学,也无堂皇风度,只不过略有低下本领的人。也指微不足道的本领或偷偷摸摸的行为。

我国古代历史上“赚开城门”的著名先例都有哪些?

《东周列国志》有:晋献公伐虢国 城外的晋大夫将精锐晋兵藏在虞国兵车内,诈言救兵,赚开城门,虢公带了家属,仓惶逃往周都洛阳投奔周天子。《水浒传》里就,比如:大破连环马 梁山军取青州时,因有呼延灼作为青州主力,交锋三五次、各无输赢。吴学究听此情况后,提出“先用力敌、后用智擒。

樊哙 樊哙(公元前242-公元前189),沛人,出身寒微,早年曾以屠狗为业。西汉开国元勋,大将军,左丞相,著名军事统帅。为吕后妹夫,深得汉高祖刘邦和吕后信任。后随刘邦平定臧荼、卢绾、陈豨、韩信等,为刘邦麾下最勇猛的战将。早年以屠宰狗为业,曾在鸿门宴时出面营救汉高祖刘邦。

魏绛从国家大局出发,冲破传统偏见的束缚,积极主张和戎,开创了我国历史上汉族争取团结少数民族的先例。和戎政策实施后大见成效,用几年后晋侯的话说是“子教寡人和诸戎狄以正诸华,八年中,九合诸侯,如乐之和,无所不谐。” 1不贪为宝 宋国有个人得到一块玉,把它献给子罕,子罕却不接受。

鸡鸣狗盗的典故与下列哪个人物有关?1:春申君2:平原君3:孟尝君

〖壹〗、鸡鸣狗盗的典故与孟尝君有关。以下是具体解释:典故背景:鸡鸣狗盗这个典故,源自历史上孟尝君的一位门客。具体事件:这位门客通过模仿雄鸡啼叫的方式,成功骗开了城门,从而完成了某项任务。成语含义:该成语常用来形容那些缺乏真才实学和高尚风范,只有些微不足道本领或采用偷偷摸摸手段来解决问题的人。因此,正确答案是3:孟尝君。

〖贰〗、文章标题提到的鸡鸣狗盗这个典故,与历史上孟尝君的一位门客有关。这位门客运用了机智,通过模仿雄鸡啼叫的方式,成功骗开了城门,以完成一项任务。这个成语常常用来形容那些缺乏真才实学和高尚风范的人,他们或许只有些微不足道的本领,或者采用偷偷摸摸的手段来解决问题。因此,正确答案是3,即孟尝君。

〖叁〗、秦昭王听信谗言,要扣留孟尝君。孟尝君门客中有能狗盗者,偷来狐白裘献给秦昭王的宠姬,为孟尝君求解脱,秦昭王释放了孟尝君。他连夜逃到函谷关,但关门按规定应在鸡鸣时开,他的门客中有人学鸡叫,引得四周鸡都大叫,关吏就开门放行。秦人追来时,孟尝君已脱身出关了。

〖肆〗、“鸡鸣狗盗”的典故源自战国时期,与齐国的孟尝君紧密相关。孟尝君,名田文,是战国四公子之一,以其仁德和贤能闻名。据史书记载,孟尝君门下聚集了许多贤士和奇人,形成了一支强大的智囊团,这为他赢得了“战国四公子”之一的美誉。这个典故讲述了一次孟尝君遭遇的危机。

晏子使楚的典故告诉我们一个什么道理?

〖壹〗、《晏子使楚》告诉我们以下道理:尊重是相互的:要想得到别人的尊重,首先就要尊重别人。晏子在面对楚王的侮辱时,保持冷静与礼貌,以高尚的品格赢得了对手的尊重。真才实干赢得尊重:自身具备真才实干,才能自然地赢得别人的尊重。晏子凭借自己的智慧与辩才,成功反击了楚王的挑衅,展现了其卓越的才能。

〖贰〗、《晏子使楚》的故事告诉我们以下道理:面对强权,维护尊严:即使面对强大的对手或威势,我们也应该保持自己的尊严,不轻易屈服。晏子在楚国面对楚王的羞辱时,机智应对,维护了自己的国家和个人的尊严。善用才智,勇敢面对:晏子凭借自己的才智和勇气,成功应对了楚王的种种刁难,走出了困境。

〖叁〗、《晏子使楚》的故事告诉我们以下道理:面对强权,维护尊严:即使面对楚国这样的强权国家,晏子也毫不退缩,坚决维护了自己的尊严。他用自己的聪明才智和辩才,成功地回应了楚王的羞辱,展现了弱国也能有强国之尊严的精神。

郑伯克段于鄢成语典故

“郑伯克段于鄢”是一个出自《左传》的成语典故。故事讲的是,春秋时期,郑国的郑武公娶了申国的女子武姜为妻,武姜生下了两个儿子,庄公和共叔段。庄公出生时难产,惊吓到了武姜,因此她不喜欢庄公,而偏爱共叔段,甚至请求郑武公立共叔段为太子,但被拒绝。郑武公死后,庄公继位。

郑伯克段于鄢意思是说共叔段不遵守做弟弟的本分用这个题目的原因是兄弟俩如同两个国君一样争斗,所以用“克”字称庄公为“郑伯”,是讥讽他对弟弟失教鄢是指打败公叔段地点鄢地。

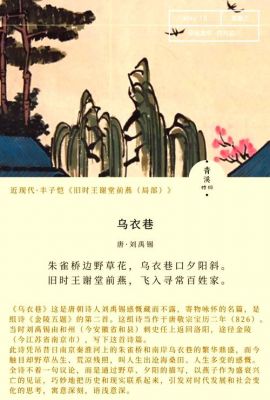

《郑伯克段于鄢》文中包含的成语有:多行不义必自毙、其乐融融、克勤克俭。《郑伯克段于鄢》是《春秋左氏传》中的名篇。主要讲述鲁隐公元年郑庄公同其胞弟共叔段之间为了夺国君君权位而进行的一场你死我活的斗争。

“郑伯克段于鄢”是对《左氏春秋》中记载的一场历史事件的高度概括。事件背景 郑武公从申国娶妻武姜,生下了庄公和共叔段。庄公因难产(寤生)而被武姜厌恶,武姜则偏爱共叔段,并多次请求立共叔段为太子,但均被郑武公拒绝。

【出处】《左传·郑伯克段于鄢》:“多行不义必自毙,子姑待之“。多行不义必自毙是一个成语,读音是duō xíng bù yì bì zì bì,意思是坏事干多了,一定会自取灭亡。春秋时,郑武公死,长子庄公继位。其弟共叔段图谋篡位,在封地内招兵买马,修整军备。郑大夫祭仲深表不安。

好了,关于偷开城门的历史典故和偷开门户又翻书偷字的表达效果的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

还没有评论,来说两句吧...