老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于四国之战历史典故是什么和四国大战是哪四国的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享四国之战历史典故是什么以及四国大战是哪四国的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

关礼仪的成语故事

〖壹〗、③千里送鹅毛 “千里送鹅毛”的故事发生在唐朝。当时,云南一位少数民族首领为了表达对唐王朝的忠诚,派遣特使缅伯高向太宗贡献天鹅。在沔阳河岸,缅伯高将天鹅放出笼子洗澡,不料天鹅飞走,只留下了几根鹅毛。缅伯高将此事告知太宗,并献上鹅毛和一首诗,表达了他对唐朝的敬意。太宗深感其诚,称赞“千里送鹅毛,礼轻情意重”。

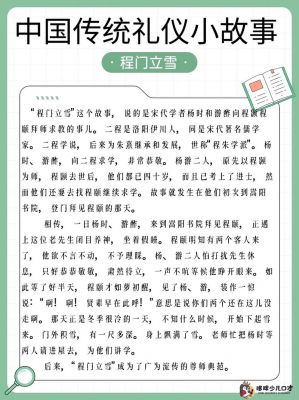

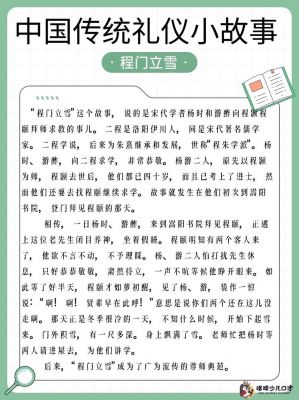

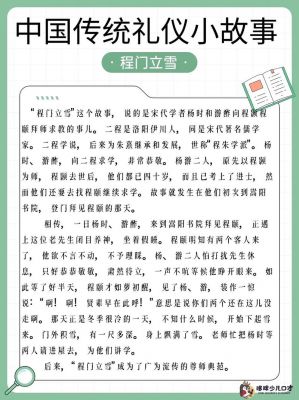

〖贰〗、此后,“程门立雪”的故事就成为尊师重道的千古美谈。 『陆』 礼仪成语故事 程门立雪 程颢、程颐兄弟俩都是宋代极有学问的人。进士杨时,为了丰富自已的学问,毅然放弃了高官厚禄,跑到河南颍昌拜程颢为师,虚心求教。后来程颢死,他自己也有40多岁,但仍然立志求学,刻苦钻研,又跑到洛阳去拜程颢的弟弟程颐为师。

〖叁〗、古代礼仪成语故事:程门立雪 “程门立雪”这个故事出自《宋史·杨时传》:“见程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢侍立去。颐既觉,则门外雪深一尺矣。” “程门立雪”说的是宋代学者杨时和游酢向程颢、程颐拜师求教的.事。

〖肆〗、千里送鹅毛,礼轻情意重! ”这个故事体现着送礼之人诚信的可贵美德。今天,人们用“千里送鹅毛”比喻送出的礼 物单薄,但情意却异常浓厚。④三顾茅庐 典出《三国志·蜀志·诸葛亮传》,东汉末年,汉朝宗亲左将军刘备三顾茅庐拜访诸葛亮,他们的谈话内容即《隆中对》(三分天下的战略决策)。

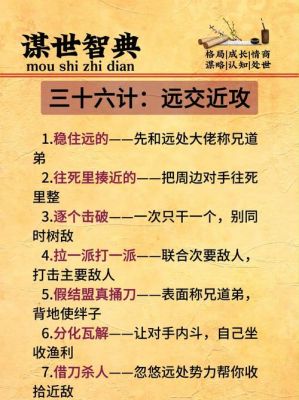

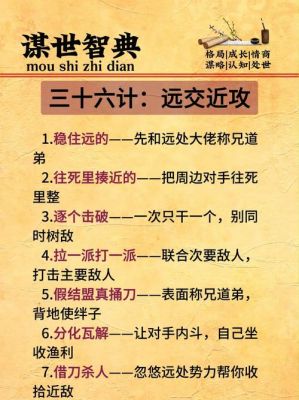

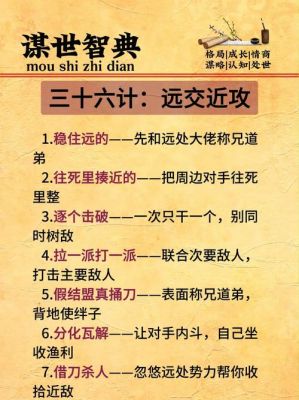

近交远攻典故

〖壹〗、近交远攻是战国时期各诸侯国为壮大自己、削弱对手常用的一种战略手段,具体指与邻近者交好,而对较远者施用武力。以下是关于近交远攻典故的详细解释:策略背景:在战国时期,秦国为了统一天下,采取了一种精明的策略,即“远交近攻”。面对东部的六国,秦国选取分化瓦解的手段,以达到自己的目的。

〖贰〗、在战国时期,强大的秦国目标直指天下统一,他们采取了一种精明的策略——远交近攻。面对东部的六国,秦采取分化瓦解的手段,东部的齐、楚、燕、赵四国在秦的强大压力下,只关注自身的安全,选取背弃与中原的韩、魏两国的盟友关系。

〖叁〗、【出处】: 清·夏燮《中西纪事·互市档案》:“如其怨恨有因,即可加意招徕,供我指臂,此近交远攻之计也。

〖肆〗、【典故出处】:清·夏燮《中西纪事·互市档案》:「如其怨恨有因,即可加意招徕,供我指臂,此近交远攻之计也。」 【成语意思】:谓与邻近者交好,而对较远者施用武力。

〖伍〗、通过与邻近的国家或势力交好,形成联盟或友好关系,从而在对抗较远的敌人时获得支持和协助,增强自身的实力。对比远交远攻:远交远攻并没有实际的典故或意义,因此在战略选取上,近交远攻是更为合理和实用的策略。综上所述,近交远攻是正确的策略选取,具有明确的历史出处和实际应用价值。

〖陆〗、近交远攻。近交远攻意思是指与邻近者交好,而对较远者施用武力。出自清夏燮《中西纪事·互市档案》:供我指臂,此近交远攻之计也,而远交远攻是没有任何典故的,也没有实际意思,所以是近交远攻。

平王立,东迁于洛邑,避戎寇。平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐楚秦晋...

意思是:周平王被拥立为周朝的王后,将都城迁到了东方的洛邑,为的是躲避北方犬绒的袭扰,周平王当政的时候,周王室势力衰落,强大的诸侯国开始兼并弱小的诸侯国,齐、楚、秦、晋等诸侯开始强大,一切政事都要经由各方诸侯的首领。

大致意思是这样的:西周幽王因为烽火戏诸侯,丧失诸侯的信任,犬戎族冲进镐京杀了周幽王。周幽王的儿子在众诸侯的帮助下,迁都洛阳(洛邑),称周平王,此后的周朝史称东周。

齐桓公、晋文公、楚庄王 春秋时期,齐晋两国的最大变化就是,三家分晋、田氏代齐。 即:韩赵魏三家合力灭掉智氏晋国这件事情是三家分晋;而田氏取代姜氏成为齐国国君的事情称作田氏代齐。春秋时期的争霸战争,给社会带来种种灾难。

与齐桓公和继文公相关的典故是什么

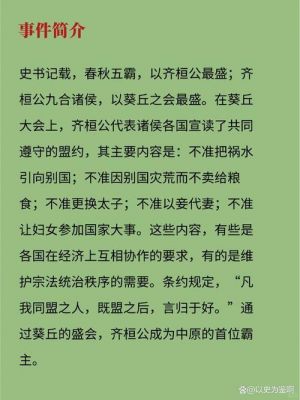

九合诸侯,指的是春秋时期齐桓公多次会盟诸侯,成为霸主的历史事件。《论语》记载,齐桓公九合诸侯,一匡天下。《谷梁传》中提到,衣裳之会共十一次,兵车之会四次。齐桓公首次作为盟主,召集宋、陈、蔡、邾四国诸侯于甄(今山东鄄城),标志着他成为首位诸侯盟主。当时,中原各诸侯国饱受戎狄部落侵扰。

齐桓公,名小白,是我国春秋时期的一位杰出君主,他在公元前685年至公元前643年间执掌齐国大权。他的故事广为流传,以下是一些与他有关的著名故事。管仲与齐桓公的霸业 齐桓公即位后,任用管仲为相,实施了一系列政治、军事和经济上的改革。

司马侯:“齐有仲孙之难而获桓公,至今赖之。晋有里、丕之难而获文公,是以为盟主。”孔子:“齐桓公正而不谲,晋文公谲而不正。”《国语·齐语》:①“四邻大亲。既反侵地,正封疆,地南至于祇祹阴,西至于济,北至于河,东至于纪酅,有革车八百乘。择天下之甚淫乱者而先征之。

背后的交易: 与齐桓公的交易:周襄王能够顺利继位,离不开齐桓公的军事支持和诸侯会盟的见证。作为回报,周襄王承认了齐桓公的霸主地位,并赐予其特殊的礼遇,如不用行谢恩的下拜礼等。 与晋文公的交易:在周襄王统治期间,其弟子带多次发动叛乱。

齐桓公晋文公都是春秋五霸,而且两个人差了一辈,还是老丈人和女婿的关系。这个关系要从当初晋文公逃命说起。晋文公当初在外面逃亡的时候那叫一个惨,这个国家待一段,那个国家住一会。没有固定的住所,各个国君有对他好的,也有对他不好的,这一路上连田间的老农民都欺负他。

另一种说法是齐桓公,晋文公,楚庄王,吴王阖闾(hé lǘ),越王勾践。以下为有关他们的成语故事: 1 齐桓公:老马识途:春秋时期,齐桓公应燕国请求,带兵打败了山戎国的侵犯;山戎国国王密卢逃到孤竹国请求救兵,管仲跟随齐桓公打败了孤竹国的援兵。在回国途中,因假向导引入迷谷,使齐军受困。

春秋战国时期,出现的战役和成语典故和计谋

〖壹〗、赵国经此一战元气大伤,加速了秦国统一中国的进程,长平之战是战国历史的最后转折,至此秦国的统一只是时间问题(见战国历史分期)。此战是中国古代军事史上最早、规模最大、最彻底的大型歼灭战。问鼎中原 春秋时楚庄王北伐,并向周天子的使者询问九鼎的重量,大有夺取周朝天下之势。

〖贰〗、长勺之战:发生在春秋时期,鲁国将领孔子弟子颜回,利用敌军骄傲轻敌的心理,采取“骄兵之计”,成功击败了强大的齐国军队。 田忌赛马:战国时期,田忌与齐王赛马,孙膑献策,通过调整马匹的对阵策略,使田忌在比赛中取得胜利,体现了“以弱胜强”的谋略。

〖叁〗、赤壁之战:这是三国时期经典战役,曹操率80万大军对阵孙权和刘备。刘备军师诸葛亮利用曹军船只相连、不善水战的弱点,借助东风实施火攻,曹操大败而逃。空城计:三国时,魏国司马懿进攻蜀国街亭,诸葛亮派马谡驻守失败。司马懿直逼西城,诸葛亮无兵迎敌,却大开城门,自己在城楼弹琴。

〖肆〗、朝秦暮楚:春秋战国时期,秦楚两个诸侯大国相互对立,经常作战。有的诸侯小国为了自身的利益与安全,时而倾向秦,时而倾向楚。朝秦暮楚比喻人反复无常,没有原则 10如火如荼:春秋时代末期,吴国国王夫差连续征服了越国、鲁国和齐国,又继续向西北进军,打算一鼓作气征服晋国。在这个时候,越王勾践抄了吴王的后路。

〖伍〗、多年前的战国时期,歼灭战鼻祖、秦国大将白起大破纸上谈兵的赵括,一举坑杀赵国降卒40万人,此为着名的“长平之战”。然而,这一役也留下了诸多迷思,耐人寻味。 马陵之战 中国战国时期,齐军在马陵(今河南范县西南)歼灭魏军的着名伏击战。周显王二十六年(公元前343),魏发兵攻韩,韩向齐求救。

四国之战的近义词

〖壹〗、四国混战:四个国家之间发生的混乱战争。四国争霸:四个国家之间为争夺霸权而进行的战争。四国纷争:四个国家之间因各种矛盾而引发的战争。四国角逐:四个国家在某种竞赛或争夺中展开的战争。四国争斗:四个国家之间因利益冲突而进行的战争。四国征战:四个国家之间因各种原因而引发的战争。

〖贰〗、四国之战的近义词:四国混战、四国争霸、四国纷争、四国角逐、四国争斗。

〖叁〗、近义词的意思:岛礁:”岛“在大陆架形时,露出水面有人类活动的岛,第一个登陆并有效控制国家有主权,“礁”海平面和大陆架变化时,月球引力导致地球潮汐淹没的岛,第一个在此地劳动作业国家有主权。主权之争以第一登陆或劳动作业为准。岛礁是它们的合称。

〖肆〗、近义词:流血成河,意思相近,都用来形容战场上伤亡惨重,血流成河。

〖伍〗、四邻的拼音:[ sì lín ]近义词的意思:四国:四方邻国。亦泛指四方,天下。《诗·大雅·崧高》:“揉此万邦,闻於四国。”郑玄 笺:“四国,犹言四方也。

五国伐齐后,都有哪些国家获得了好处?

〖壹〗、五国伐齐后得到利益比较多的是秦国。具体来说:楚国:在五国伐齐过程中,楚国对齐国趁火打劫,夺取了齐国的淮北之地,并在战国后期消灭了与齐国相邻的鲁国,获得了实实在在的疆域利益。赵国:赵国积极响应五国伐齐,通过夺取齐国的部分疆域,减轻了来自齐国和燕国的压力,得以将主要精力放在与秦国的争霸中。

〖贰〗、第一,赵国。本来一开始的时候,是齐国想要联合其他国家一起讨伐赵国的,但是后来因为燕国先一步发起了针对齐国的战争,而且齐国惨败,在这场战争中,齐国衰落了,这对赵国来说,是一个好消息,他们不用在时时刻刻防备齐国了,下面他们可以专心和秦国抗衡了。

〖叁〗、对此,在笔者看来,五国伐齐之战中,秦国获得了陶邑这一富庶的城池,自然也是有所收获的。对此,在笔者看来,在五国伐齐时,秦国获得的直接好处虽然不如燕国,但是,只要可以削弱齐国,秦国就是最大的赢家了。在五国伐齐之前,秦国和齐国之间曾爆发了桑丘之战。

〖肆〗、综上,五国伐齐后,齐国和燕国两败俱伤,秦国、赵国、楚国这三国则收获不小,成为真正的赢家。当然,最大的赢家还是秦国,也即五国伐齐的影响,是关系到秦国一统天下的。或者可以说,在五国伐齐后,赵国和楚国获得的是短期利益,也即攻占的疆域,而秦国获得的则是长远利益,也即一统天下的天时。

〖伍〗、秦国获得的直接好处虽然不如燕国,但是,只要可以削弱齐国,秦国就是最大的赢家了。在五国伐齐之前,秦国和齐国之间曾爆发了桑丘之战。桑丘之战是发生在周显王四十六年(前323年)左右,齐国于桑丘(今山东兖州市附近)击败秦国入侵的战役。此战役为秦国商鞅变法以来首次与齐国正面交锋的战役。

近交远攻的成语典故

【出处】: 清·夏燮《中西纪事·互市档案》:“如其怨恨有因,即可加意招徕,供我指臂,此近交远攻之计也。

成语出处:该成语源于清夏燮的《中西纪事·互市档案》,原文中提到“如其怨恨有因,即可加意招徕,供我指臂,此近交远攻之计也”,意思是如果存在怨恨的原因,就可以通过招抚和联合邻近势力,将其作为自己的臂膀,这是近交远攻的策略。

【典故出处】:清·夏燮《中西纪事·互市档案》:「如其怨恨有因,即可加意招徕,供我指臂,此近交远攻之计也。」 【成语意思】:谓与邻近者交好,而对较远者施用武力。

distant states while attacking those nearly 【成语故事】:战国时期,秦昭襄王向宰相张禄讨教治国方略,张禄说秦国有天然屏障与兵车,势力足够号令诸侯,最近攻打遥远的齐国,这是一个大错,应该采取远交近攻的政策,先前已有魏国打击中山结果让赵国吞并中山,秦王采用他的计谋。

出处:该成语出自清代夏燮的《中西纪事·互市档案》,原文为“如其怨恨有因,即可加意招徕,供我指臂,此近交远攻之计也。”,意为如果存在怨恨的原因,就可以通过招抚来使其为我所用,作为我的辅助力量,这就是近交远攻的策略。

关于四国之战历史典故是什么,四国大战是哪四国的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...