大家好,以贪制贪历史典故是什么相信很多的网友都不是很明白,包括以贪制贪是什么意思也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于以贪制贪历史典故是什么和以贪制贪是什么意思的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

杨虎围匡历史典故

杨虎围匡的出处典故如下:成语出处 《史记·孔子世家》:“扞孔子呴将适陈,过匡……匡人闻之,以为鲁之阳虎。阳虎尝暴匡人,匡人于是遂止孔子。孔子状类阳虎,拘焉五日。”成语典故 阳虎身材高大,相貌魁伟,与孔子酷肖,且同为鲁国人,两人还有过一段不解之缘呢。

据传说,明朝初年,国家实力衰弱,各地土豪势力崛起,地方官员腐败,人民贫苦困顿。有一天,杨虎这个慈善家和地方士绅匡复请来了。匡复属于公共征召制度,让村中草根百姓都有机会成为有政治素养的官员,主要承担治理社会混乱、审讯罪犯、照顾灾民等重任。

杨虎围匡历史典故是指杨虎围在历史上扮演了重要的角色,对于历史的发展和进程起到了正面的调整和影响。这个典故源自于中国汉代末年,刘备率军北上攻打曹操,而在中原地区,朝廷内部充斥着清议和奸臣,贪污腐败草菅人命。杨虎是当时的一位豪杰,看到了国家的危机,他决心要匡扶正义,挽救国家危亡。

请教人心不足蛇吞象,贪心不足吞太阳的历史典故!

《山海经 海内南经》记载了这样的故事:巴蛇吞下大象,三年后才吐出骨头,这些骨头可以用来治疗疾病。可见,即使是神话中的巨蛇,吞食大象也是一件极其困难的事情。因此,一般蛇要想吞象,无疑是自不量力之举。这个成语后来被用来比喻人的贪欲无止境。明代学者罗洪先曾写下:“人心不足蛇吞象,世事临头螂扑蝉。”这诗句形象地描绘了人心的贪婪。

来到悬崖想都没想直接跳起来咬太阳,结果掉进了悬崖摔死了,老虎跑到悬崖边,看着这一幕,悲痛至极,仰天长吼,动物们看着远处悬崖边的老虎,威风凛凛,便封他为森林之王,后来人们把这个故事流传下来,并引出“贪心不足蛇吞象”,好像是这样,小的时候看过这个故事。

人心不足蛇吞象,这个成语用来告诫人们不要贪心。象是巨大的动物,蛇则是细长的爬虫。蛇妄图一口吞下象,这无疑是自不量力。这个故事比喻人的贪心无法满足,最终会自食其果。宋仁年间,深泽村有一对母子,生活艰辛。儿子王妄为照顾生病的母亲,卖草维生。一日,他发现草丛中一条受伤的花斑蛇。

人心不足蛇吞象的故事典故如下:话说北宋宋仁宗年间,在河北深泽县,有一户人家,母子两人在一起生活。母亲年迈多病,儿子王妄砍柴拾草,母子两人就是这样维系着生活。由于家庭生活十分困难,王妄三十多岁了,没娶上媳妇。有一天,王妄出去砍柴,在草丛中发现了一条七寸多长的花斑蛇。

人心不足蛇吞象是一个汉语短语,比喻人的欲望得不到满足,就会做出蛇去吞象的事情,指人贪心,就会被自己的欲望所害。出自《山海经·海内南经》,原文“巴蛇食象,三岁而出其骨。”战国楚·屈原《天问》:“一蛇吞象,厥大何如。

“贪墨”的由来谁知道贪墨一词的由来

“贪墨”一词来源于羊舌鲋,第一个因为贪污而受到惩罚的官员。身为代理司马、代理理官,不能以身护法,反而以贪坏法,卖法纵贪,被定罪为“墨”。在一些历史文献中,“贪墨”一词有时也专指攫取美女,足见羊舌鲋贪婪行为影响之深。羊舌鲋出生在一个奴隶主家庭,父兄都是晋国当时显赫一时的人物。

贪墨一词的来历 贪墨是一个汉语词语,由贪和墨两个字组成。该词源于古代文献,用来形容贪污、腐败的行为。词语组成 贪墨中的贪表示贪婪、贪图利益,而墨在古代常用来指代黑色,也有贪污、败坏之意。

古汉语中有 贪墨 一词。墨,古义是不洁之称。历代贪官当 然都是些一屁股屎,心黑如墨之徒。他们的贪婪峻刻、残民以逞 ,有时真出乎常人想象之外,简直成了笑话。据《五代史补》记 载,五代时赵在礼在宋州做官,贪暴至极,百姓苦不堪言。

贪墨一词详细解释如下:基本含义:贪墨主要指个人或官员因贪婪而进行的非法侵占公款或职务行为。这种行为会导致官职败坏,是道德和法律上的严重问题。它源自《左传·昭公〖Fourteen〗、年》中的“贪以败官为墨”,杜预注解为“墨,不絜不称”,即不廉洁、不称职。

贪墨一词最早出自《左传·昭公〖Fourteen〗、年》:“贪以败官为墨。”这里的“墨”指的是不洁、不称职的意思。在古代文献中,贪墨被用来形容官员利用职权贪图私利,败坏官职的行为。唐元稹在《叙奏》中提到:“会潘孟阳代砺为节度使,贪墨过砺。”这句话表明潘孟阳的贪墨行为比前任更为严重。

贪小失大的历史典故

〖壹〗、成语“贪小失大”源自《吕氏春秋·权勋》。其中记载的历史典故如下:背景:战国中后期,燕国在燕昭王的治理下逐渐强大,而齐国则日渐衰落。燕国委任大将乐毅联合秦、韩、魏、赵四国一起进攻齐国。过程:齐国任命触子为先锋官迎战联军,触子坚守不战,意图消耗联军。但齐王逼迫触子出战,导致齐军大败。

〖贰〗、“贪小失大”指的是因为贪图小便宜而失掉大的利益,比喻只谋求眼前的好处而不顾长远的利益。背后的历史典故如下:- 战国秦灭蜀的故事:战国时期,秦国想要吞并邻近的蜀国。由于秦蜀之间的秦岭山高路险,攻取不便,有人给秦王出了个妙计。

〖叁〗、贪小失大的成语故事 战国时期,秦惠文王想吞并物产丰富的蜀国,有人献计造能下金粪的石牛送给蜀侯。蜀侯中计,下令民工开山填谷,铺筑道路迎接石牛,秦惠文王让大军跟在运送石牛的队伍后灭了蜀国。

〖肆〗、蜀侯的贪婪使其在国家利益上犯了错误,这个故事成为警示人们不要被眼前小利所蒙蔽,忽视了潜在的大局和长远影响的典故。历史的教训提醒我们,贪小失大,往往会因一时的贪婪而失去更多的宝贵资源和长远的安宁。

〖伍〗、贪小失大的历史典故如下:古人言:“玩物丧志”,过于沉迷所玩赏的事物就会丧失积极进取的壮志。春秋时期卫懿公好鹤而亡国,可说是玩物丧志的典型。卫懿公是卫惠公的儿子,名赤,世称公子赤。他爱好养鹤,如痴如迷,不恤国政。不论是苑囿还是宫庭,到处有丹顶白胸的仙鹤昂首阔步。

〖陆〗、成语“贪小失大”的故事主要有战国时秦王以石牛粪金之计灭亡蜀国的典故,对该成语的理解如下:含义:因为贪图小便宜而失掉大的利益。这通常用来比喻那些只看重眼前短暂的好处,却忽视了长远和更重要的利益的人。故事理解:在战国时期的故事中,秦王为了攻取蜀国,巧妙地利用了蜀王贪图小利的心理。

廉洁历史典故

廉洁勤政的历史典故有很多,比如“一钱太守”刘宠、“杨震拒金”、“陶母退鱼”等。“一钱太守”刘宠是东汉时期的会稽太守,他改革弊政、废除苛捐杂税,为官十分清廉。在离任时,当地百姓凑钱为他送行,他坚决不受,最后只拿了一枚铜钱象征性地收下,因此被称为“一钱太守”。“杨震拒金”的故事也发生在东汉时期。

在东汉时期,南阳太守羊续以廉洁著称,他厌恶官场的腐败,过着简朴的生活。他的府丞焦俭了解到羊续喜欢吃生鱼,便送上一条,羊续虽感动,但坚持将其悬挂在室外,以示拒收。北宋包拯以“包青天”之名,立《诫廉家训》告诫后人,严明家风,拒受贿赂。

史鱼秉直历史典故源自中国古代的一个故事。相传在战国时期,史鱼是赵国的一位官员,他以正直、廉洁著称。有一天,秦国使者来到赵国,送给赵国宰相一些贿赂,希望能够得到赵国的支持。然而这位宰相没有受贿,他转而将这些贿赂交给了史鱼。史鱼收到贿赂后,非常愤怒和痛心。

徐有功。徐有功,唐代最著名专司审案的官吏,是历史上罕见的一位以死守法、执正的清官。徐有功虽长期担任专职审案官,却因敢于严格守法,犯颜直谏,执正、平反成百上千冤案,救活人命多达万人以上而名留青史。《新唐史》对他有“虽千载未见其比”之赞誉。

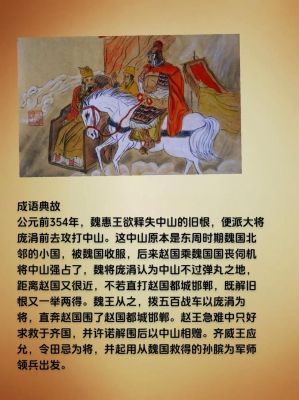

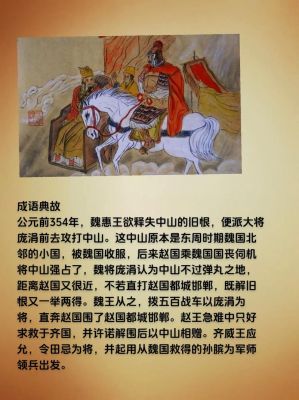

宇文泰问计苏绰,有真实历史典故吗?寻出处。

假的,后人杜撰。这段对话与苏绰其人生平言行相去甚远。曾经在国内各网络媒体上,广泛流传的宇文泰与苏绰“用贪官与反贪官”(又称具官论)的对话故事,并说此段对话出自《北史卷六三·苏绰传》。

大统七年九月,宇文泰颁行了苏绰草拟的《六条诏书》,曰:治心身、敦教化、尽地利、擢贤良、恤狱讼、均赋役,包括了修身养性、道德教化、生产富民、人才选拔、法律公正、税役分配等六个方面。《六条诏书》条条与伪对话相悖,充满儒家精神,富有现实意义,特录其一共赏。

综上所述,苏绰与宇文泰的对话是真实存在的,它不仅展现了两位历史人物的才华和胆略,也反映了当时中国社会的政治氛围和人们的思想观念。

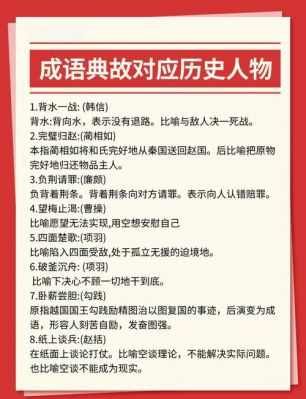

古代关于贪婪的典故

〖壹〗、古代关于贪婪的典故之一是“骑鹤上扬州”。典故内容:来源:此典故出自唐无名氏的《商芸小说》。故事中,有几个人聚在一起,各自谈论自己的志向。志向各异:有的人希望成为扬州刺史(即扬州的地方长官,象征着高官厚禄);有的人则渴望拥有大量的钱财;还有的人梦想着能够骑鹤上升,得道成仙。

〖贰〗、古代关于贪婪的典故是“骑鹤上扬州”。故事梗概:该典故出自唐无名氏的《商芸小说》。故事中,有几个人在一起各言其志,有的人想做高官,有的人想发财,有的人想骑鹤上天成仙。其中一人则表示希望三者兼而有之,即“腰缠十万贯,骑鹤上扬州”。

〖叁〗、古代关于贪婪的典故是“骑鹤上扬州”。典故内容: 该典故出自唐无名氏的《商芸小说》。故事描述了几个人在一起各言其志的情景。有的人想做高官,有的人想发财,有的人想骑鹤上天成仙。其中一人则提出了一个更加贪婪的愿望,即希望三者兼而有之,即“腰缠十万贯,骑鹤上扬州”。

关于以贪制贪历史典故是什么到此分享完毕,希望能帮助到您。

还没有评论,来说两句吧...