各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享成语故事历史典故简单介绍,以及成语故事历史故事寓言故事的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!

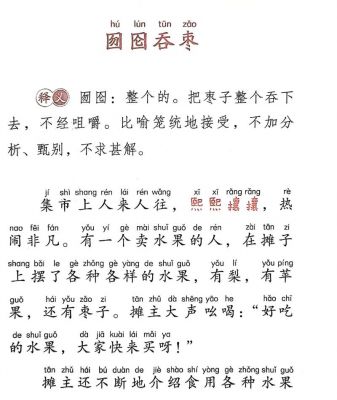

有历史简短典故的四字成语

〖壹〗、鹬蚌相争:这个成语出自清·湘灵子《轩亭冤·哭墓》:“波翻血海全球悯,问谁敢野蛮法律骂强秦?笑他鹬蚌相争演出风云阵。”它比喻双方相持不下,而使第三者从中得利。 指鹿为马:这个成语出自司马迁《史记·秦始皇本纪》:“赵高欲为乱,恐群臣不听,乃先设验,持鹿献于二世,曰:‘马也。’二世笑曰:‘丞相误邪?谓鹿为马。

〖贰〗、破釜沉舟 【典故】项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。《史记·项羽本纪》【释义】比喻下决心不顾一切地干到底。

〖叁〗、以下是四个来自历史典故的四字成语:背水一战:出处:《史记·淮阴侯列传》。典故:指韩信领兵攻赵,命令士兵背水列阵,置之死地而后生,最终大破赵军的故事。形容处于绝境之中,为求出路而决一死战。三顾茅庐:出处:《三国志·蜀志·诸葛亮传》。

〖肆〗、以下是四个来自历史典故的四字成语:背水一战:出处:《史记·淮阴侯列传》。典故:指韩信率军与赵军交战时,采用背水列阵的战术,置之死地而后生,最终取得胜利的故事。形容处于绝境之中,为求出路而决一死战。三顾茅庐:出处:《三国志·蜀志·诸葛亮传》。

〖伍〗、以下是四个来自历史典故的四字成语:背水一战:来源:出自《史记·淮阴侯列传》,形容处于绝境之中,为求出路而决一死战。典故:韩信率领汉军与赵军交战时,故意让军队背靠河水列阵,以示决心,最终大败赵军。三顾茅庐:来源:典出《三国志·蜀志·诸葛亮传》,形容诚心诚意地一再邀请。

〖陆〗、以下是一些出自历史故事且有历史典故的四字成语:鹬蚌相争:历史典故:出自清代湘灵子的《轩亭冤·哭墓》,但典故本身源于古代寓言,讲的是鹬和蚌争斗,最终让渔翁得利的故事。含义:比喻双方相持不下,而使第三者从中得利。

带有典故的历史成语故事

春秋时期,俞伯牙擅长弹琴,钟子期擅长听音。一次,伯牙在山上弹琴,子期听后赞叹不已。伯牙发现子期能准确理解他的琴音。第二年,伯牙来找子期,却了解到子期已经去世。伯牙非常悲痛,摔破了古琴,从此不再弹奏。这个故事告诉我们,知音难遇,珍惜知己。

【典故出处】语出《孟子·公孙丑下》:“彼一时,此一时也。五百年必有王者兴,其间必有名世者”。【成语故事】战国时期,燕王哙把政权交给宰相子之,从而发生内乱,齐国趁机出兵燕国抢占土地。孟子极力主张出兵,要燕王给齐王称臣,从而推行仁政。但齐王却只看见燕国的土地与财富。孟子的学生充虞十分不满。

破釜沉舟 【典故】项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。《史记·项羽本纪》【释义】比喻下决心不顾一切地干到底。

中华文化的深厚底蕴在成语中得以充分展现,许多成语背后都承载着精彩的历史故事。比如“完璧归赵”,讲述的是蔺相如如何将和氏璧完好无损地从秦国带回赵国;“围魏救赵”,则是孙膑智谋的展现,通过围攻魏国来解救赵国之危。这些成语不仅富有哲理,还生动描绘了历史人物的风采。

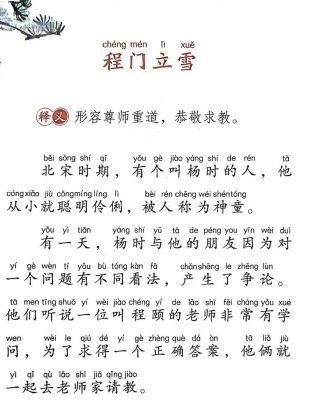

以下是一些历史成语故事: 一字师 故事简介:唐朝末年,诗人郑谷在袁州,齐己携诗拜访他。齐己有一首《早梅》诗写道:“前村深雪里,昨夜开数枝。”郑谷说:“‘数枝’非早也,不若‘一枝’。”齐己不觉下拜,自此士林以谷为“一字师”。

疑邻盗斧:乡下人丢斧,疑心邻居之子,后发现斧子在谷中,再看邻居之子,不再像贼。此故事告诫人们不应无端猜疑他人。 揠苗助长:农夫拔苗助长,反致禾苗枯死。此成语用来比喻违反事物发展的客观规律,急于求成,反而坏事。

20个中华经典成语故事

经典成语故事:中国人不可不知的20个成语典故【成语】: 愚公移山 【拼音】: yú gōng yí shān 【解释】: 比喻坚持不懈地改造自然和坚定不移地进行斗争。 【出处】: 《列子·汤问》记载:愚公家门前有两大座山挡着路,他决心把山平掉,另一个老人智叟笑他太傻,认为不能能。

中华成语故事有很多,以下是部分经典案例:井底之蛙 故事概述:出自《庄子·秋水》,讲述一只青蛙常年生活在枯井中,自以为是整个世界,无法理解或相信他人所说的广阔世界。寓意:比喻人见识短浅,思路狭窄,对真实世界认知有限。

以下是中华成语故事大全中的10篇:铁杵磨针:故事概要:李白小时候贪玩,遇到一位老奶奶用铁杵磨针,受到启发后奋发图强,最终成为大诗人。寓意:教导毅力与坚持的重要性。闻鸡起舞:故事概要:祖逖每天闻鸡起舞,刻苦练习武艺,最终成为一代名将。寓意:强调早起奋斗的进取精神。

一饭千金(韩信)——《史记·淮阴侯列传》中,韩信报答漂母的饭食,表达深深感激。……每个成语都蕴含着丰富的历史背景和深刻哲理,学习它们不仅能丰富语言表达,还能理解古人智慧。例如,卧薪尝胆激励人们面对困难坚韧不拔,东山再起则象征失势后重振旗鼓。

“一字千金”则来自《史记·吕不韦列传》,吕不韦为了表彰文辞精妙的作品,悬赏千金,增损一字者赏千金。这一故事体现了文辞之重要性,也展示了古人对文字艺术的尊重。“一饭千金”讲述了韩信在落魄时,一位母亲多次施舍食物,最终韩信得势不忘旧恩,报答这位母亲的故事。

成语故事有很多,以下列举几个经典的:井底之蛙 故事概述:井底之蛙形容一个人眼光狭窄,见识短浅。故事中的青蛙住在井里,认为井口就是整个世界,不相信其他动物所说的广阔天地。 寓意:教育人们要开阔眼界,不要自限视野。画蛇添足 故事概述:画蛇添足比喻做事过头,多此一举,反而坏了事。

历史典故成语故事(要简短的50字左右比较好)谢谢哈有点急

不可救药:周朝的凡伯因直言进谏而被奸臣所害,他的“不可救药”一语双关,既指朝政腐败至极,也表达对奸臣的绝望。 一衣带水:隋文帝杨坚曾言,长江不过如衣带之宽,不能阻止他拯救南方百姓,此语后来用以形容两地相隔虽窄,却也有一定的距离。

“围魏救赵”与“出奇制胜”不仅是中国古代军事谋略的精华,也是成语故事中流传最广、影响最深远的经典。这些故事不仅反映了古代战争的复杂性,还揭示了战略思维的重要性。无论是战场上的智谋,还是日常生活中的决策,这些故事都能给予我们深刻的启示。

劳苦功高 秦朝末年,刘邦率军攻占秦都咸阳后驻守函谷关,项羽听说刘邦攻占咸阳,就气急败坏在鸿门摆宴席请刘邦。席间项庄舞剑助兴想借机杀刘邦。

悬梁 东汉孙敬到洛阳太学求学,为了不在疲倦时打瞌睡,他便找了一根绳子,一头绑在房梁上,一头束在头发上,打盹时头一低,绳子就会扯住头发,弄疼头皮,也就不瞌睡了。从此,每天晚上读书时,他都用这种办法。后来孙敬饱读诗书,博学多才,成为一名通晓古今的大学问家。

成语“志在四方”,常比喻人要树立远大的志向。 退避三舍 春秋时候,重耳逃亡来到楚国。楚成王认为重耳日后必有作为,就以国君之礼相迎,待如上宾。

黄粱美梦 唐朝开元年间,有一位姓卢的读书人,人称卢生。这一年,卢生要进京考取功名,走到邯郸时天已到中午了。于是,他在邯郸北边找了一家客店,住下来歇歇脚。恰巧,道士吕翁也住在客店里。于是,卢生和吕翁就坐在一张席子上,说东道西地谈起来。

20个春秋战国时期的成语故事

春秋时,鲁国与齐国发生战争。齐军连续两次擂响战鼓发起冲锋,鲁军都按兵不动。齐军第三次击鼓发起进攻,将军曹刿才下令:“击鼓,进攻!”结果鲁军大胜。曹刿告诉鲁庄公,敌军擂鼓三遍时士兵已乏力,而我军一鼓作气,所以能取胜。邯郸学步 战国时,赵国都城邯郸的人以走路姿势优美而著称。

老马识途:春秋时期,齐桓公应燕国请求,带兵打败了山戎国的侵犯;山戎国国王密卢逃到孤竹国请求救兵,管仲跟随齐桓公打败了孤竹国的援兵。在回国途中,因假向导引入迷谷,使齐军受困。管仲建议用一匹老马带路而化险为夷。窃符救赵:战国时,秦国派兵围攻赵国的都城邯郸。

老马识途:春秋时期,齐桓公应燕国请求,带兵打败了山戎国的侵犯;山戎国国王密卢逃到孤竹国请求救兵,管仲跟随齐桓公打败了孤竹国的援兵。在回国途中,因假向导引入迷谷,使齐军受困。管仲建议用一匹老马带路而化险为夷。

成语典故

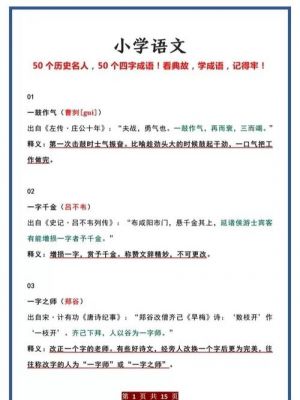

一鼓作气(曹刿)出自《左传·庄公十年》:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。”释义:第一次击鼓时士气振奋。比喻趁劲头大的时候鼓起干劲,一口气把工作做完。一字千金(吕不韦)出自《史记·吕不韦列传》:“布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客有能增损一字者予千金。”释义:增损一字,赏予千金。

十个著名的成语典故如下:高山流水:春秋时俞伯牙工琴,琴曲托意摇深,常人难解,仅钟子期能赏。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期赞曰:“善哉,峨峨兮若泰山。”伯牙复志在流水,钟子期叹曰:“善哉,洋洋兮若江河。”后钟子期逝,伯牙痛失知音,废琴终身不弹。

邯郸成语典故:围魏救赵、胡服骑射、完壁归赵、邯郸学步等。围魏救赵 围魏救赵告诉我们其实事物之间是相互制约的,看问题不能就事论事或只注意比较显露的因素,而要抓住问题的关键和要害,避实就虚,这样来解决问题可能更为见效。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还没有评论,来说两句吧...