本篇文章给大家谈谈山西历史典故故事,以及山西故事之历史人物对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

山西省晋由来的典故

山西省的简称“晋”源自于古代晋国的地域。在春秋末期,晋国被韩、赵、魏三家卿大夫分割,各自声称继承了晋国,因此历史上常将这三个国家合称为“三晋”。由于这三个国家的领土主要位于今天的山西省境内,所以“三晋”也成为了山西的别称。自元代起,山西属于中书省管辖,设有河东山西省道。

晋国的起源有着一段传奇色彩的典故。周武王在消灭商朝后建立了周朝,不幸的是武王不久后去世,由他的弟弟成王继位。成王的弟弟名叫叔虞,他的母亲在梦中听说天意要赐给武王一个孩子,名叫虞,并要把唐地封给他。成王出生后,果然发现他手心上有“虞”字,于是便给他取了这个名字。

晋的由来的典故:话说周武王灭商之后,建立了周朝。武王驾崩后,即位的是周成王。成王的弟弟叫叔虞,叔虞的母亲曾经梦见上天对周武王说:“我让你生个孩子,起名叫虞,我要把唐这个地方赐给他。”武王夫人生下孩子后,发现婴儿手心上果真写着“虞”,因此就给这个孩子取名为虞。

总的来说,晋国的起源与“桐叶封唐”的典故紧密相连,而其国号的更改则与晋水的地理位置以及对于国家发展的期望有关。这一历史传承不仅为山西省赋予了独特的文化象征,也展现了古代中国对于地理环境和文化象征的重视。

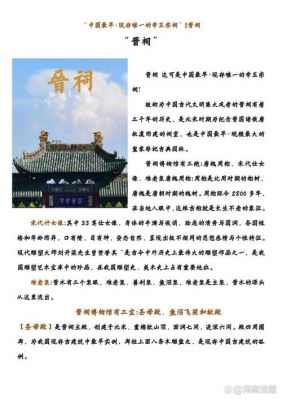

山西导游词示范:晋祠深度讲解之,析说“剪桐封弟”的历史典故

〖壹〗、总结:“剪桐封弟”的历史典故,虽然可能并非真实的历史事件,但它反映了后人对晋国开国的想象和对历史的解读。在参观晋祠时,了解这一典故,可以更深入地理解晋国的开国历史和晋祠的文化背景,同时,也应保持对历史记载的审慎态度。

〖贰〗、从《史记·晋世家》的记载来看,“桐叶封弟”似乎成了一种断线的传说,缺乏实际的历史依据。而唐朝诗人柳宗元的《桐叶封弟辨》则从情理角度对这一传统说法提出了质疑,强调了历史记载的严谨性,指出周成王作为天子,无戏言,任何历史记载都应基于事实。

山西历史典故—三家分晋

〖壹〗、历史故事 三家分晋是春秋末年,晋国被韩、赵、魏三家瓜分的重要事件。在晋国四卿中实力最强的智氏联合赵氏攻打郑国,攻破数城后,智伯成为晋国正卿。继任族长赵无恤用计夺取代国后,四卿之一的智伯联合三卿夺取范氏和中行氏的封地。

〖贰〗、历史典故: 三家分晋:发生在春秋末年,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分的事件,标志着战国时代的开始,这一事件与山西地区的历史紧密相连。成语: 秦晋之好:意指春秋时秦晋两国世为婚姻,后泛指两姓联姻或两国之间的友好关系。这个成语源于山西与陕西之间的历史联系。

〖叁〗、三家分晋是指春秋末年,晋国被韩、赵、魏三家瓜分的事件。在春秋晚期,晋国的韩、赵、魏、智、范、中行氏六卿掌握了政权。公元前490年,赵氏成功击败了范氏和中行氏。公元前458年,范氏和中行氏的领地被韩、赵、魏、智氏四家瓜分。

〖肆〗、三家分晋:三家分晋是指中国春秋末年,晋国被韩、赵、魏三家瓜分的事件;纸上谈兵:在纸面上谈论打仗,比喻空谈理论,不能解决实际问题,也比喻空谈不能成为现实。

〖伍〗、三家分晋 前438年,晋哀公死,晋幽公即位。韩、赵、魏瓜分晋国剩余土地,只有绛与曲沃两地留给晋幽公。从此韩、赵、魏称为三晋。赵桓子一年后去世,赵氏之人杀了他的儿子,迎赵浣即位,是为赵献子。献子之子赵籍后来继位,即是赵烈侯。

有关山西的历史典故和成语

〖壹〗、山西地区拥有丰富的历史文化,以下是与山西有关的历史典故和成语:历史典故: 三家分晋:发生在春秋末年,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分的事件,标志着战国时代的开始,这一事件与山西地区的历史紧密相连。成语: 秦晋之好:意指春秋时秦晋两国世为婚姻,后泛指两姓联姻或两国之间的友好关系。

〖贰〗、纸上谈兵 公元前262年,秦昭襄王派遣大将白起进攻韩国,占领了野王(今河南沁阳),切断了上党郡(治所在今山西长治)与韩都的联系。上党韩军将领不愿降秦,派遣使者献图献地给了赵国。赵孝成王(赵惠文王的儿子)遂派兵接收上党。两年后,秦国派王龁围攻上党。

〖叁〗、唇亡齿寒,生动形象地描绘了唇齿相依的亲密关系。当唇亡之时,齿亦难保,这一成语警示人们要珍惜彼此之间的依存关系,共同面对挑战。在现代社会,这一成语被广泛应用于描述各种紧密相连、相互依存的关系。三家分晋,是中国春秋末年的一段历史插曲。

关于山西的历史典故成语

〖壹〗、历史典故: 三家分晋:发生在春秋末年,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分的事件,标志着战国时代的开始,这一事件与山西地区的历史紧密相连。成语: 秦晋之好:意指春秋时秦晋两国世为婚姻,后泛指两姓联姻或两国之间的友好关系。这个成语源于山西与陕西之间的历史联系。

〖贰〗、纸上谈兵 公元前262年,秦昭襄王派遣大将白起进攻韩国,占领了野王(今河南沁阳),切断了上党郡(治所在今山西长治)与韩都的联系。上党韩军将领不愿降秦,派遣使者献图献地给了赵国。赵孝成王(赵惠文王的儿子)遂派兵接收上党。两年后,秦国派王龁围攻上党。

〖叁〗、退避三舍,这一成语源自古代行军作战的计量单位,三十里为一舍。主动退让九十里,不仅展现了军事上的智慧与策略,更蕴含了避其锋芒、以退为进的哲学思想。在现代社会,这一成语常被用来比喻在面对冲突时,选取退让和回避,以和平的方式解决问题。唇亡齿寒,生动形象地描绘了唇齿相依的亲密关系。

〖肆〗、纸上谈兵 公元前262年,秦昭襄王派大将白起进攻韩国,占领了野王(今河南沁阳)。截断了上党郡(治所在今山西长治)和韩都的联系,上党形势危急。上党的韩军将领不愿意投降秦国,打发使者带着地图把上党献给赵国。赵孝成王(赵惠文王的儿子)派军队接收了上党。

山西历史典故有哪些

〖壹〗、历史典故: 三家分晋:发生在春秋末年,晋国被韩、赵、魏三家大夫瓜分的事件,标志着战国时代的开始,这一事件与山西地区的历史紧密相连。成语: 秦晋之好:意指春秋时秦晋两国世为婚姻,后泛指两姓联姻或两国之间的友好关系。这个成语源于山西与陕西之间的历史联系。

〖贰〗、纸上谈兵 公元前262年,秦昭襄王派遣大将白起进攻韩国,占领了野王(今河南沁阳),切断了上党郡(治所在今山西长治)与韩都的联系。上党韩军将领不愿降秦,派遣使者献图献地给了赵国。赵孝成王(赵惠文王的儿子)遂派兵接收上党。两年后,秦国派王龁围攻上党。

〖叁〗、三家分晋:三家分晋是指中国春秋末年,晋国被韩、赵、魏三家瓜分的事件;纸上谈兵:在纸面上谈论打仗,比喻空谈理论,不能解决实际问题,也比喻空谈不能成为现实。

〖肆〗、三家分晋,是中国春秋末年的一段历史插曲。晋国被韩、赵、魏三家瓜分,这一事件不仅改变了当时的政治格局,更预示着一个新时代的来临。这一成语成为了后世描述分裂、割据局面的常用词汇。纸上谈兵,顾名思义,即在纸面上谈论打仗。

〖伍〗、纸上谈兵 公元前262年,秦昭襄王派大将白起进攻韩国,占领了野王(今河南沁阳)。截断了上党郡(治所在今山西长治)和韩都的联系,上党形势危急。上党的韩军将领不愿意投降秦国,打发使者带着地图把上党献给赵国。赵孝成王(赵惠文王的儿子)派军队接收了上党。

OK,关于山西历史典故故事和山西故事之历史人物的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...