本篇文章给大家谈谈关于安徽的历史典故,以及关于安徽的历史典故故事对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

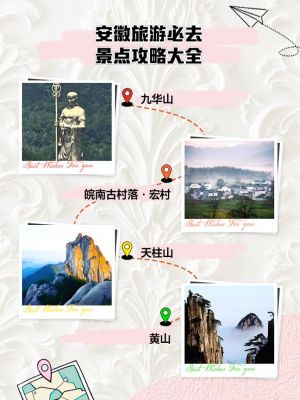

安徽的名称典故

官方文书为简化,常常简称为“安徽宁池太庐凤滁和广等处承宣布政使司”。随着时间的推移,又简化为“安徽布政使司”。最终,安徽省从安庆和徽州两府中各取一字,形成了“安徽”这一简称。追溯到东周时期,安庆是古皖国的所在地,“皖”字有着美好的含义。在古代,“皖山皖水”被用来形容锦绣的山河。

宁国名取自《易·乾卦》:“首出庶物,万国咸宁”。寓意邦宁国泰,长治久安。[6] 宁国市春秋战国时期先后隶属吴、越、楚国地。

安徽省淮南市,位于淮河中游,地处安徽省的南部,周边与多个城市接壤。市域总面积约5533平方公里,总人口约386万人,2023年经济总量达到1606亿元,经济持续增长。淮南的历史悠久,自夏商时期即为“淮夷”之地。西周时期,大部分区域属州来国管辖,春秋战国时期,寿春曾长期为楚国国都。

徽;代表的是安徽的古代的徽州简称 安徽建省始于清康熙六年七月甲寅(1667年8月30日),由江南省分治而建,安徽省名由明清时期的安庆、徽州两个府的首字合成。简称“皖”,以古皖国为名。 古代 在原始社会末期,安徽境内的淮北、江淮地区为淮夷方国及南下部落所建方国的领地,江南地区则为吴越文化地区。

伍子胥与阜阳伍明镇的渊源 伍子胥过昭关的故事广为人知,但鲜为人知的是,春秋时期的著名人物伍子胥与安徽阜阳之间也有着一段特殊的关系。位于颍泉区的伍明镇,其名称即来源于伍子胥。这里不仅留存有七十二眼古井、饮马池、射箭台等历史遗迹,而且还流传着诸多与伍子胥相关的传说。

安徽改名的城市及其变迁如下: 滁县更名为滁州市。自唐朝起,滁州的名称由涂改为滁,源于当地流经的滁水。隋朝时期设立滁州,标志着“滁”字作为行政区名的开端。到了民国时期,地方行政体系经历重大调整,滁州变更为滁县。

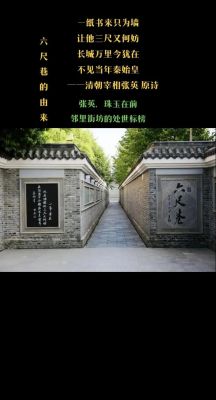

桐城六尺巷典故_哪里有六尺巷

桐城六尺巷典故?典故发生在清朝时期安徽省桐城市西南一隅,这个典故之所以成为一段历史佳话,源于张家与邻里之间的土地纠纷所产生的故事。故事以主人公张英虽处高位,却有良好的道德修养,为人谦和、主动礼让,成就了“六尺巷”这一著名的典故,使美德永传后世。

六尺巷位于安徽省桐城市的西南一隅,其历史典故与“让墙诗”和张文端公的大度礼让有关。具体如下:地理位置:六尺巷全长100米、宽2米,建成于清朝康熙年间,巷道两端立有石牌坊,牌坊上刻有“礼让”二字。历史典故:“让墙诗”的由来:“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。

六尺巷,位于安徽省桐城市的西南一隅,全长100米、宽2米,建成于清朝康熙年间(1662年—1722年),巷道两端立石牌坊,牌坊上刻着“礼让”二字。“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹存,不见当年秦始皇”。这首“让墙诗”就出自六尺巷的一段历史典故。

六尺巷,坐落于安徽省桐城市西南隅,是一条全长100米、宽2米的古老巷道。其始建于清朝康熙年间,即1662年至1722年,巷道两端矗立着石牌坊,牌坊上镌刻着“礼让”二字,寓意深远。“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹存,不见当年秦始皇。

千里家书只为墙中的六尺巷位于安徽省桐城市。具体位置:它就藏在安徽省桐城市的西南角,一条不起眼却充满故事的小巷。小巷特色:这条小巷全长100米,宽2米,两端还立着刻着“礼让”二字的石牌坊,特别有文化底蕴。历史典故:说起这条小巷,不得不提那首“让墙诗”。

巢湖有哪些历史典故

〖壹〗、《草船借箭》故事真实发生地———安徽巢湖 根据《三国志·吴书·吴主传第二》裴松之注,建安十八年(公元213年)正月,曹操与孙权对垒濡须(今安徽巢县西巢湖入长江的一段水道)。初次交战,曹军大败,于是坚守不出。一天孙权借水面有薄雾,乘轻舟从濡须口闯入曹军前沿,观察曹军部署。

〖贰〗、古老的散兵地名,源于公元前202年楚汉相争。相传垓下决战,项羽不敌韩信的十面埋伏,带了八百骑兵逃至乌江。巢湖民间传说,项羽是途经巢湖散兵湾,军溃兵散逃至乌江的。项羽由垓下带了八百骑兵连夜突围南逃进入巢湖南滨湾(今散兵湾)。项羽在踟蹰山(今楚歌岭)安营扎寨,筑垒构城。

〖叁〗、洗耳池:巢湖洗耳池公园位于安徽省巢湖市东。相传5000年前,巢父在池边牵牛饮水时,批评一代圣贤许由“浮游于世,贪求圣名”,许由自惭不已,立即用池中清水洗耳、拭双目,表示愿听从巢父忠告。后人为颂扬许由知错就改的美德,遂将该方池取名为“洗耳池”,成语“洗耳恭听”的典故也由此产生。

〖肆〗、之后,张辽在逍遥津以八百死士,大破孙权,十万大军全线溃败,孙权险些被俘虏,留下了张辽止啼的典故:东吴小孩哭泣的时候,就说张辽来了,小孩一听到张辽的名字,吓得都不敢再哭了。孙权逃跑岸边,乘船沿着巢湖撤退,这才捡了一条命,魏军追击到巢湖,望湖兴叹,撤退回合肥。

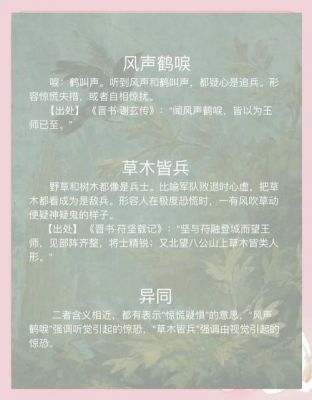

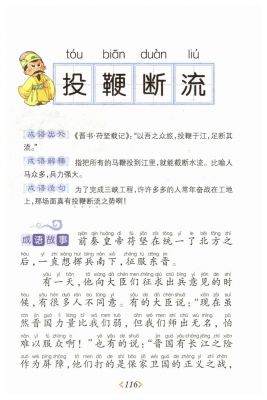

“投鞭断流”、“草木皆兵”、“风声鹤唳”等历史典故出自于古代...

是淝水之战。投鞭断流 秦王苻坚企图征服南方的东晋王朝。他在全国大规模征兵,当有了80万大军时,他得意地说:“东晋很快就会被我征服了。”可是,许多大臣都认为进攻东晋的时机还不成熟。大臣石越劝苻坚说:“虽然我们现在兵多将广,但晋军有长江天险可守,我们未必能取胜。

“投鞭断流”、“草木皆兵”、“风声鹤唳”等历史典故出自于古代安徽的淝水之战。淝水之战,发生于公元383年,是东晋十六国时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的决定性战役,前秦出兵伐晋,于淝水(现今安徽省寿县的东南方)交战,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军。

答案:这些历史成语故事——“投鞭断流”、“草木皆兵”、“风声鹤唳”,均源于中国历史上的著名战役——淝水之战。解释: 投鞭断流:源于淝水之战前,前秦皇帝苻坚在出兵东晋时,动员了大量兵力。据传,士兵们投下的马鞭足以阻断河流,形象地展现了苻坚大军的浩大声势。

投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳等成语典故都出自淝水之战。解释:投鞭断流:这一成语源于古代战争中的壮丽景象。据历史记载,在淝水之战中,前秦军队人数众多,士兵们纷纷投鞭于水,想要以此阻断河流,展现出其强大的军事力量。

阜阳市有哪些历史典故

伍子胥过昭关的故事广为人知,但鲜为人知的是,春秋时期的著名人物伍子胥与安徽阜阳之间也有着一段特殊的关系。位于颍泉区的伍明镇,其名称即来源于伍子胥。这里不仅留存有七十二眼古井、饮马池、射箭台等历史遗迹,而且还流传着诸多与伍子胥相关的传说。伍子胥文化已成为当地的一大特色。

伍子胥是春秋时期一代名将,驻守在楚国东北边境也就是现在的伍明。1987年《阜阳地区名胜古迹》载,伍员故居就在伍明。伍明集西首处有一处叫作伍明寺的庙宇,相传曾是伍子胥的故居。至今,当地群众中还流传着伍子胥及其先人的故事。伍子胥的父亲伍奢辅佐太子,在伍明屯兵期间,还造福于伍明群众。

寺门积薪这个成语源自《宋扰圆史·刘锜传》,讲述了南宋抗金将领刘锜的故事。 在南宋绍兴十年(1140年),金兀术率领10万金兵南侵,形势岌岌可危之际,刘锜被任命为东京(今开封市)副留守,他日夜兼程北上。 当他抵达顺昌府(今阜阳市)时,东京已被金兵占领。

寺门积薪 出自《宋史·刘锜传》。刘锜(1098~1162),南宋抗金将领。南宋绍兴十年(1140)金兀术率10万金兵南侵,金兵压境,众寡悬殊,顺昌形势,岌岌可危。刘锜被任命为东京(今开封市)副留守,从临安出发日夜兼程北上。当他到达顺昌府(今阜阳市)时,金兵已经占领了东京。

安徽桐城的六尺巷有何典故?哪首诗可以表达?

安徽桐城六尺巷的典故源于清代康熙年间。当时,文华殿大学士兼礼部尚书张英的家人与邻居吴家在宅基地问题上发生了争执。张英了解到此事后,并未利用权势压制对方,而是写了一首诗来化解纷争,诗中写道:“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。

典故 清代康熙年间,张英的老家人与邻居吴家在宅基的问题上发生了争执,因两家宅地都是祖上基业,时间又久远,对于宅界谁也不肯相让。双方将官司打到县衙,又因双方都是官位显赫、名门望族,县官也不敢轻易了断。于是张家人千里传书到京城求救。

清代礼部尚书张英。其家人修建府第,因地界问题与邻居发生了争执后,张英写的。 安徽桐城有个六尺巷,也叫仁义胡同,有六尺多宽,百米来长。传说巷旁原住张吴(一说方姓,一说叶姓)两家,张家之子张英(清代康熙年间文华殿大学士兼礼部尚书张英),吴家越地而用,张家驰书京城,张批诗后寄回。

安徽六尺巷的典故源自于清朝康熙年间。当时,朝廷重臣张英的家族与邻居吴家因一块空地的使用权产生了纠纷。双方争执不下,张英在京城了解到此事后,并未利用自己的权势压制吴家,而是写了一首诗来化解纷争。诗中写道:“千里来书只为墙,让他三尺又何妨?长城万里今犹在,不见当年秦始皇。

安徽六尺巷的典故

“六尺巷”位于安徽桐城市,全长100米,宽2米,其命名源于一段历史典故,张英的“让墙诗”成为了其历史的印记。巷道的一砖一瓦,不仅是邻里之间的谦让见证,更是中华民族和睦礼让精神的象征。

六尺巷位于安徽省桐城市的西南一隅,其历史典故与“让墙诗”和张文端公的大度礼让有关。具体如下:地理位置:六尺巷全长100米、宽2米,建成于清朝康熙年间,巷道两端立有石牌坊,牌坊上刻有“礼让”二字。历史典故:“让墙诗”的由来:“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。

安徽六尺巷的典故源自于清朝康熙年间。当时,朝廷重臣张英的家族与邻居吴家因一块空地的使用权产生了纠纷。双方争执不下,张英在京城了解到此事后,并未利用自己的权势压制吴家,而是写了一首诗来化解纷争。诗中写道:“千里来书只为墙,让他三尺又何妨?长城万里今犹在,不见当年秦始皇。

“六尺巷”的典故之所以成为一段历史佳话,源于张家与邻里之间的土地纠纷。清康熙年间,张英担任文华殿大学士兼礼部尚书。他老家桐城的官邸与吴家为邻,两家院落之间有条巷子,供双方出入使用。后来吴家要建新房,想占这条路,张家人不同意。双方争执不下,将官司打到当地县衙。

关于关于安徽的历史典故,关于安徽的历史典故故事的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...