本篇文章给大家谈谈有关责任的历史典故,以及有关责任的历史典故有哪些对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。

躬自厚而薄责于人历史典故

躬自厚而薄责于人是指一个人对自己要求很严格,但对他人的要求却很宽松。这是一个历史典故,来源于《左传·昭公二十二年》记载的鲁国大夫季孙氏的故事。故事中,季孙氏是鲁国的重要官员,他在为人处世上非常自律严谨,对自己要求极高,一丝不苟。

“君子躬自厚而薄责于人,亲无失亲,故无失故”并不是古文,只是钱钟书在自己写的小说里的一句仿照文言文的话,含义如下:有品德的人对自己的言行多加反省,而不轻易的责备别人,对亲戚和朋友都能尽到自己的本份。此句出自现代·钱钟书《围城》小说中的一句。内容简介:围城故事发生于1920到1940年代。

“躬自厚而薄责于人”是一句出自《论语·卫灵公》的名言,意思是对自己要求严格,对别人要求宽松。这句话强调了一个人应该具备的品质和行为准则。首先,“躬自厚”意味着要对自己要求严格。这意味着我们应该努力提高自己的品德和能力,不断追求进步和完善。

敢于担当的历史典故是哪一个

〖壹〗、敢于担当的典故 战国时期,有七个大国,它们是齐、楚、燕、韩、赵、魏.秦,历史上称为战国七雄。 这七国当中,又数秦国最强大。秦国常常欺侮赵国。有一次,赵王派一个大臣的手下人蔺相如到秦国去交涉。蔺相如见了秦王,凭着机智和勇敢,给赵国争得了不少面子。

〖贰〗、这句话的意思是,只要有坚定的信念和不屈不挠的毅力,就可以克服一切困难,实现自己的目标。它告诉人们要敢于担当,勇于奋斗,不怕困难,不畏挫折,坚定信念,持之以恒,就一定能够成功。这句话在中国历史上流传广泛,被视为激励人们奋斗进取的名言。

〖叁〗、负荆请罪 希望对你有帮助典故战国时期,有七个大国,它们是齐、楚、燕、韩、赵、魏.秦,历史上称为“战国七雄”。 这七国当中,又数秦国最强大。秦国常常欺侮赵国。有一次,赵王派一个大臣的手下人蔺相如到秦国去交涉。蔺相如见了秦王,凭着机智和勇敢,给赵国争得了不少面子。

〖肆〗、孟子的“四圣论”涵盖了四种不同类型的圣人,每种圣人都有其独特的特质。伯夷是圣之清者,他以清廉自守,坚持道德原则,不受外界诱惑,成为道德的楷模。伊尹则是圣之任者,他勇于任事,敢于担当,有强烈的责任感,无论面对何种困难,都能挺身而出,担当起自己的责任。

〖伍〗、在历史记载中,这一典故最早出现在《汉书·终军传》中。文中记载,南越与汉朝和亲后,终军被派遣前往南越,劝说其国王归顺汉朝,并提议将南越纳入诸侯体系。终军主动请求承担这一任务,并表示愿意接受长缨,将南越王拘束并押送到朝廷。

〖陆〗、当时,秦军围困赵国都城邯郸,平原君急需盟友,毛遂以其胆识和智谋,在楚国殿堂之上挺身而出,凭借一番精彩的陈述,说服楚王出兵救援赵国。这个典故因此成为了一个成语,象征着一个人自信自立,敢于承担,勇于推荐自己的精神。毛遂的举动体现了他对自己能力的自信,以及对国家和朋友的忠诚。

关于承担责任需要感恩的名人事例,除诸葛亮外

〖壹〗、●衔环结草,以报恩德 结草与衔环都是古代报恩的传说,出自《左传》。前者讲一个士大夫将其父的爱妾另行嫁人,不使殉葬,爱妾已死去的父亲为替女儿报恩,将地上野草缠成乱结,绊倒恩人的敌手;后者讲有个儿童挽救了一只受困黄雀的性命,黄雀衔来白环四枚,声言此环可保恩人世代子子洁白,身居高位。

〖贰〗、诸葛亮斩马谡 马谡违反了诸葛亮的调度,在山上扎营,是丢失街亭的主要原因,而街亭的丢失,让蜀汉军队丧失了继续进取陕西的比较好时机,作为将领,马谡需要负主要责任。诸葛亮斩马谡可谓是千古传诵。马谡的伏法归咎于他犯的军法,但马谡的死也不能简单地归结为伏法。

〖叁〗、人生自古谁无死,留取丹心照汗青——文天祥一位先辈看到她的犹豫态度,不声不响地为她做了示范,当他把马桶洗得光洁如新时,他竟然从中舀了一碗水喝了下去。先辈对工作的态度,使她明白了什么是工作,什么是责任心,从此她漂亮地迈出了职业生涯的第一步,并踏上了成功之路。

〖肆〗、景毅的儿子景顾是李膺的门徒,虽然没有记入党人的名册,但李膺认为他应有责任,因此没有受到责罚,体现了对责任的认识和担当。1圣经中提到:“光照在黑暗里,黑暗却不接受光。”这句话说明担当和责任有时会遇到阻力,但仍需坚定信念,勇往直前。1顾炎武曾说:“天下兴亡,匹夫有责。

〖伍〗、例子一:美国的罗斯福总统常怀感恩之心的故事。据说有一次罗斯福家里失盗,被偷去了许多东西,一位朋友闻讯后,忙写信安慰他。

〖陆〗、不辱国体,使赵王没有受到屈辱,因其功,任为上卿,居官于廉颇之上。廉颇居功自恃,不服相如,耻居其下,并扬言要羞辱相如。蔺相如为保持将相和睦,不使外敌有隙可乘,始终回避忍让。蔺相如以国家利益为重、善自谦抑的精神感动了廉颇,于是亲自到蔺相如府上负荆请罪,二人成为刎颈之交。

士必弘毅有关的典故

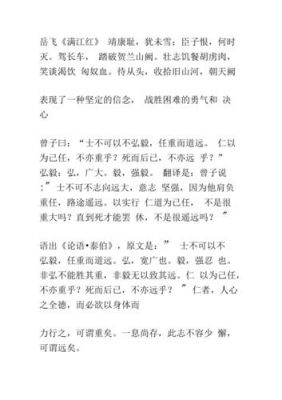

士必弘毅的有关典故内容如下:士必弘毅是一个成语,意思是指有志向的人必须心胸宽广,意志坚定,能够承担重任。这个成语源于《论语》中的一段故事,是孔子和他的学生子夏讨论人生哲理时提到的。

“士不可以不弘毅,任重而道远”。意思是:读书人必须有远大的抱负和坚强的意志,因为他对社会责任重大,要走的路很长。“士不可以不弘毅,任重而道远”是《论语·泰伯》中曾子说的一句话。曾子,名参(shēn),是孔子早期弟子之一,在儒学发展史上占有重要地位,被后世尊奉为“宗圣”。

士不可不弘毅,任重而道远的意思是,一个有志向的人,必须要有弘大的志向和坚强的意志,因为承担的责任重大,道路又遥远。这句话源自《论语泰伯》中的一段话:士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?孔子在这里谈论的是士的责任和担当。

天下兴亡,匹夫有责典故

〖壹〗、天下兴亡,匹夫有责,这一典故源于《春秋*左传*鲁昭公二〖Fourteen〗、年》。公元前518年,鲁国的王子朝发动军队攻打瑕与杏,两城的守军溃败。郑国的国君郑定公前往晋国,他手下的大臣子大叔相见晋国的范献子,谈及了王室的现状。

〖贰〗、天下兴亡,匹夫有责,这是清朝初年著名儒者顾炎武的社会主张,意思是说,民族的存亡,是每一个公民的责任。当时明朝已经灭亡,随后是清朝建立。

〖叁〗、”对曰:“老夫其国家不能恤,敢及王室,抑人亦有言曰:‘嫠不恤其纬,而忧宗周之陨’8,为将及焉。今王室实蠢蠢焉,吾小国惧矣。然大国之忧也,吾侪9何知焉?吾子其早图之,诗曰:‘缾之罄矣,惟罍之耻’10,王室之不宁,晋之耻也。”献子惧,而与宣子11图之,乃徵会於诸侯,期以后。

OK,关于有关责任的历史典故和有关责任的历史典故有哪些的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...