本篇文章给大家谈谈元跨革囊历史典故,以及元跨革囊的历史典故对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

元跨革囊什么意思

〖壹〗、“元跨革囊”是一句流传于民间的成语,通常用来形容一个人有非常大的财富,可以随意跨越时代和社会制度。这个词语出自于元代,当时的革囊是一种用来装银子的袋子,是当时社会上富人们常用的财富工具。因此,元跨革囊本意是指拥有大量银钱财富的人可以随意跨越社会和历史的变迁。

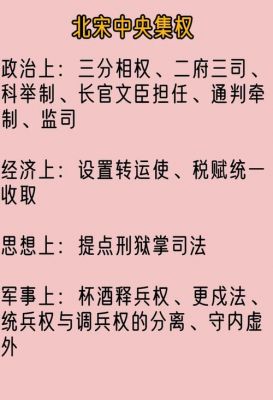

〖贰〗、“汉习楼船”讲得是西汉武帝时的事,而唐标铁柱是唐朝时的事,宋挥玉斧是宋太祖时北宋与大理间的事情,北宋没有能力拿下大理,故与大理以金沙江为界。便有了此传说。

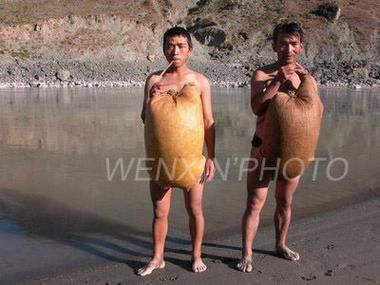

〖叁〗、革囊,是一种巧妙的渡江方法,由几个吹满气的羊皮口袋,用坚韧的绳索串联在纵横交错的木棍或竹子上,形成简易的渡河工具。忽必烈的其他两支队伍分别采取了不同的路线:一支在梓里渡过金沙江进入丽江,另一支则从永胜过江,经由鹤庆直指大理。

〖肆〗、元跨革囊是指忽必烈灭大理时,渡不过金沙江,当地人告诉他,让他把牛羊皮做成筏子渡过金沙江。

元跨革囊的介绍

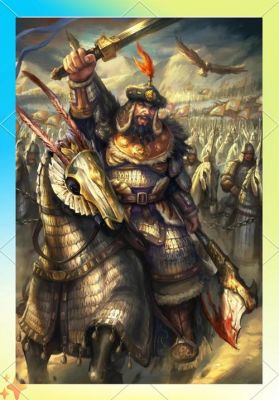

〖壹〗、在云南丽江这片历史长河中,元跨革囊事件占据着重要地位。这一事件的发生地,丽江,见证了蒙古铁骑的雄壮身影和历史转折。南宋末期,成吉思汗的蒙古军队在统一蒙古后,继续扩张版图,丽江成为他们南征大理战略中的关键节点,金沙江的天险成为必破之题。

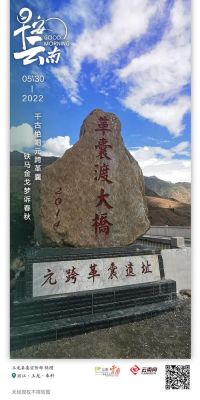

〖贰〗、是年9月,忽必烈率军到达金沙江西岸,命令将士杀死牛羊,塞其肛门,“令革囊以济”,用做渡江之用(地点在现在的长江第一湾),渡江后入丽江,大败大理守军。这就是昆明大观楼长联里“元跨革囊”典故的出处。

〖叁〗、在元朝初期,蒙古汗蒙哥时期,元军俘虏了段兴高,他被带到北方进行会面。段兴高在见到蒙哥后,果断表示愿意归顺。蒙哥对此深感满意,任命他为大理总管,并允许他返回云南,与元军一同治理这片土地。1260年,忽必烈继位,成为元朝的第二位皇帝,史称元世祖。在这一年,蒙古帝国的国号正式改为大元。

〖肆〗、革囊,是一种巧妙的渡江方法,由几个吹满气的羊皮口袋,用坚韧的绳索串联在纵横交错的木棍或竹子上,形成简易的渡河工具。忽必烈的其他两支队伍分别采取了不同的路线:一支在梓里渡过金沙江进入丽江,另一支则从永胜过江,经由鹤庆直指大理。

元跨革囊的结果

元军将被俘的段兴、高兴智送到北方见蒙古汗蒙哥,段见到蒙哥即表示归顺。蒙哥任其为“大理总管”,让其回云南与元军共同治理云南。1260年忽必烈继位,1271年改国号为大元,是为元世祖。1279年元灭南宋。元世祖忽必列对云南的统治比内地早18年。

“元跨革囊”,促进了忽必烈平大理国和元代的统一,结束了中国历史从唐末以来的分裂局面。同时也促进了丽江纳西族地区政治经济的发展。表现为:一是丽江纳西族结束了长期的各部落分立的局面,实现了全民族的统一;二是统一后的纳西族首领得到了中央政权的任命,土司世袭制由此开始。

元跨革囊这一历史事件在昆明大观楼的长联中被提及,让人好奇其确切位置。据史书记载,1253年,元朝的忽必烈大帝指挥十万大军进攻大理,他亲自率领的中路军选取了一条独特的路线。

元跨革囊这一历史事件,对于中国历史进程产生了深远的影响。它推动了忽必烈对大理国的征服,从而实现了元代的国家统一,结束了自唐末以来的长期分裂状态,标志着中国历史进入了一个新的篇章。在丽江纳西族地区,元跨革囊的到来带来了显著的变革。

公元1235年,元世祖忽必烈率领10万大军,分兵三路进攻大理国。忽必烈亲率中路军,于十月过大渡河,抵金沙江,用皮筏渡江,到达今天的云南丽江,既历史上有名的“元跨革囊”。忽必烈采纳姚枢等人的建议,改变了过去蒙古军的屠城恶习,下了止杀之令,并派使者到羊苴咩城劝降。

请简述宋挥玉斧,元跨革囊的典故

〖壹〗、宋挥玉斧 该典故讲述的是宋朝与大理国之间厘定边界的事情。出自南宋笔记记载,未见于正史。元跨革囊 1206年(丙寅年),铁木真统一了大漠南北,建立了军事奴隶制的蒙古汗国。蒙古贵族采取先征服西南诸番,而后形成南北夹攻南宋的战略。为此,他们先征服大理。

〖贰〗、“汉习楼船”讲得是西汉武帝时的事,而唐标铁柱是唐朝时的事,宋挥玉斧是宋太祖时北宋与大理间的事情,北宋没有能力拿下大理,故与大理以金沙江为界。便有了此传说。

〖叁〗、宋挥玉斧是说当时赵匡胤灭掉后蜀后,手下问他是否趁机打到云南那边去,赵匡胤拿起一把玉斧在地图上的大渡河敲了敲,说此地以西非吾所有,所以两宋时期云南是独立的。元跨革囊是指忽必烈灭大理时,渡不过金沙江,当地人告诉他,让他把牛羊皮做成筏子渡过金沙江。

〖肆〗、宋挥玉斧:说的是北宋之初灭了后蜀,宋太祖以玉斧画大渡河为界,称“此外非吾有也”。这种说法极不可信,疑为后人杜撰。但北宋之初没有攻取云南之地是真,因为此时太祖无暇顾及这里,后来他的继任者大多无能,只能应付北方的战事,更无暇顾及云南。尽管如此,宋朝与大理政权还是有密切联系的。

〖伍〗、云南昆明湖上有一副对联,描写了汉朝至元朝的历史典故,其中有一句是这样的:想汉习楼船,唐标铁柱,宋挥玉斧,元跨革囊。这十多个字就是描写各朝代平定云南的情况的。至于交州,一样自秦始皇开发岭南到汉武帝平定南越,都一直在大一统王朝之下。

〖陆〗、数千年往事注到心头,把酒凌虚,叹滚滚英雄谁在?想:汉习楼船,唐标铁柱,宋挥玉斧,元跨革囊。伟烈丰功费尽移山心力。尽珠帘画栋,卷不及暮雨朝云;便断碣残碑,都付与苍烟落照。只赢得:几杵疏钟,半江渔火,两行秋雁,一枕清霜。

元跨革囊是什么意思?

“元跨革囊”是一句流传于民间的成语,通常用来形容一个人有非常大的财富,可以随意跨越时代和社会制度。这个词语出自于元代,当时的革囊是一种用来装银子的袋子,是当时社会上富人们常用的财富工具。因此,元跨革囊本意是指拥有大量银钱财富的人可以随意跨越社会和历史的变迁。

“汉习楼船”讲得是西汉武帝时的事,而唐标铁柱是唐朝时的事,宋挥玉斧是宋太祖时北宋与大理间的事情,北宋没有能力拿下大理,故与大理以金沙江为界。便有了此传说。

革囊,是一种巧妙的渡江方法,由几个吹满气的羊皮口袋,用坚韧的绳索串联在纵横交错的木棍或竹子上,形成简易的渡河工具。忽必烈的其他两支队伍分别采取了不同的路线:一支在梓里渡过金沙江进入丽江,另一支则从永胜过江,经由鹤庆直指大理。

是年9月,忽必烈率军到达金沙江西岸,命令将士杀死牛羊,塞其肛门,“令革囊以济”,用做渡江之用(地点在现在的长江第一湾),渡江后入丽江,大败大理守军。这就是昆明大观楼长联里“元跨革囊”典故的出处。

元跨革囊丽江历史上的重大事件

在云南丽江这片历史长河中,元跨革囊事件占据着重要地位。这一事件的发生地,丽江,见证了蒙古铁骑的雄壮身影和历史转折。南宋末期,成吉思汗的蒙古军队在统一蒙古后,继续扩张版图,丽江成为他们南征大理战略中的关键节点,金沙江的天险成为必破之题。

元跨革囊这一历史事件,对于中国历史进程产生了深远的影响。它推动了忽必烈对大理国的征服,从而实现了元代的国家统一,结束了自唐末以来的长期分裂状态,标志着中国历史进入了一个新的篇章。在丽江纳西族地区,元跨革囊的到来带来了显著的变革。

“元跨革囊”是丽江历史上的重大事件之一,丽江地区是这一事件发生的具体地点。虽时代湮远,但仍能找到当年刀光剑影、铁马金戈古战场的历史踪迹。

元跨革囊这一历史事件在昆明大观楼的长联中被提及,让人好奇其确切位置。据史书记载,1253年,元朝的忽必烈大帝指挥十万大军进攻大理,他亲自率领的中路军选取了一条独特的路线。

这段历史在昆明大观楼长联中有提及,元跨革囊成为元朝平定大理国和统一中国的标志,结束了唐末以来的分裂局面。丽江见证了这一历史事件,虽然岁月已远,但仍然能感受到古战场的痕迹。关于宝山石头城的传说同样引人入胜。

元跨革囊的意义

元跨革囊这一历史事件,对于中国历史进程产生了深远的影响。它推动了忽必烈对大理国的征服,从而实现了元代的国家统一,结束了自唐末以来的长期分裂状态,标志着中国历史进入了一个新的篇章。在丽江纳西族地区,元跨革囊的到来带来了显著的变革。

“元跨革囊”,促进了忽必烈平大理国和元代的统一,结束了中国历史从唐末以来的分裂局面。同时也促进了丽江纳西族地区政治经济的发展。表现为:一是丽江纳西族结束了长期的各部落分立的局面,实现了全民族的统一;二是统一后的纳西族首领得到了中央政权的任命,土司世袭制由此开始。

“元跨革囊”是一句流传于民间的成语,通常用来形容一个人有非常大的财富,可以随意跨越时代和社会制度。这个词语出自于元代,当时的革囊是一种用来装银子的袋子,是当时社会上富人们常用的财富工具。因此,元跨革囊本意是指拥有大量银钱财富的人可以随意跨越社会和历史的变迁。

“汉习楼船”讲得是西汉武帝时的事,而唐标铁柱是唐朝时的事,宋挥玉斧是宋太祖时北宋与大理间的事情,北宋没有能力拿下大理,故与大理以金沙江为界。便有了此传说。

元跨革囊:《元史·宪宗本纪》,公元1252年,“忽必烈征大理过大渡河,至金沙江,乘革囊及皮筏以渡。”一般用来形容丰功伟绩。

直指云南。中路由忽必列亲自率领,南下过大渡河,西向金沙江,入丽江东部,再南攻大理。是年9月,忽必烈率军到达金沙江西岸,命令将士杀死牛羊,塞其肛门,“令革囊以济”,用做渡江之用(地点在现在的长江第一湾),渡江后入丽江,大败大理守军。这就是昆明大观楼长联里“元跨革囊”典故的出处。

如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

还没有评论,来说两句吧...