大家好,今天给各位分享无中生有历史典故的一些知识,其中也会对无中生有典故来历进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

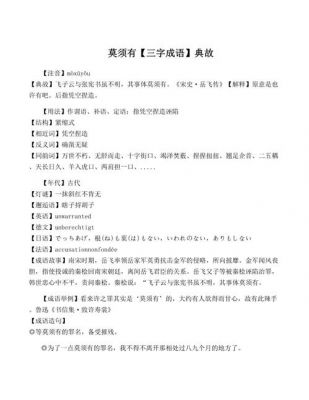

莫须有的典故

“莫须有”的典故正是与南宋名将岳飞紧密相关。当时,岳飞被秦桧等人以“莫须有”的罪名杀害。“莫须有”这个词组是在岳飞被杀后,秦桧回应质疑时所说的。人们质疑岳飞被杀的理由,秦桧“莫须有。”原意是“也许有”,但实际上这成为了秦桧等人随意杀害岳飞的借口,也成为了历史上的一个典故。

下面我们来看看这三个典故的由来:莫须有 这个典故相信大家是最熟悉的,当年奸臣秦桧等人罗织罪名陷害岳飞父子以及大将张宪,韩世忠实在是看不下去了,就跑去诘问秦桧:岳飞到底是犯了什么罪?当时秦桧并没有找到岳飞等人确切的犯罪证据,只是含糊其辞地说:飞子云与张宪书虽不明,其事体莫须有。

莫须有的典故出自《宋史·岳飞传》。莫须有,即也许有之意,形容无中生有,罗织罪名,用以表示凭空诬陷。岳飞是南宋时期的一位著名将领,他因为成功抗金而名震一时。当时,金朝常常侵犯南宋,岳飞率领军队积极抵抗,收复了许多失地。

莫须有我们都知道说的是秦桧,而意有之则是说的是明朝朱祁镇、朱祁钰时候的徐有贞,而水太凉则是明末时候的东林党人的党魁钱谦益。秦桧他是南宋初年的有名的宰相、奸臣,也是当时主和派的代表人物。当年岳飞之死,其实并不能全部怪在秦桧身上。

清孔尚任《桃花扇·辞院》:“这也是莫须有之事,况阮老先生罢闲之人,国家大事也不可乱讲。”历史典故:起源:绍兴和议之后,秦桧唆使其同党万俟卨向宋高宗呈上一道捏造岳飞抗金时拥兵不救、放弃阵地等许多“罪名”的奏折。

有关谎言的历史典故和故事

弥天大谎历史典故源自中国古代的一个故事。相传古代有一位巧言善辩的智者名叫柳宗元,他非常聪明而且善于辩论。有一天,柳宗元与一位名叫张生的年轻人进行辩论,他们辩论的主题是“天是什么形状”。柳宗元认为天是圆的,而张生坚持认为天是方的。双方争论了很久,最后两人无法达成一致。

解析:无中生有 战国末期,七雄并起,秦楚齐三国的势力最大。当时齐楚结盟秦国无法取胜,秦相王派相国张仪去拜见楚怀王,说愿意将商于六百里送与楚国。楚王答应了。楚王派逢候丑与张仪赴秦签约,张仪在快到咸阳时装醉摔伤,回家修养,逢候丑只得在馆驿。

食言而肥 “食言”,据《尔雅》解释:“食,言之伪也。……言而不行,如食之消尽,后终不行,前言为伪,故通称伪言为食言。”这就是说:凡假话都可以叫做“食言”。因为吃的东西,吃下就没了。假话也如此,说过就完了,不需要实行和兑现的。

这一词语的形成,或与元初未知人士所撰《薛仁贵征辽事略》中薛仁贵设计让唐太宗渡海的故事有关。含义:瞒天过海原意是瞒住上天,偷渡大海,现比喻用谎言和伪装向别人隐瞒自己的真实意图,在背地里偷偷地行动。历史地位:“瞒天过海”这一词语的最先使用,应不晚于明代末年。

在中国古代的历史长河中,发生了许多权谋之间的斗争和欺诈的故事。其中一则著名的典故就是“指鹿为马”。这个典故源自于秦朝时期,当时的丞相赵高在秦始皇面前进行了一次大胆的欺骗行动。本文将以这个典故为切入点,探讨权谋之下的欺诈与欺骗。背景 秦始皇即位后,任命赵高为丞相,赵高拥有极高的权力。

历史的吹毛求疵的典故

典故详情:战国末期的才子韩非以其卓越的才智和文采闻名。他的作品《说难》和《孤愤》传到秦国后,秦王惊叹于他的才华,表示希望能与之一见。因此,秦国出兵韩国,韩国不得已将韩非献给秦国。然而,秦国的丞相李斯出于嫉妒,对韩非进行诬陷,导致他被捕入狱。最终,李斯还逼迫韩非自杀。

历史的吹毛求疵的典故如下:具体内容:这个典故与战国末期的韩非有关。韩非思维敏捷,才学超人,他的文章经常被人们竞相传诵。有一次,他的《说难》《孤愤》被传到了秦国,秦王看了后说:“哎呀!我要是能见到此人并和他来往交游,死而无憾!”秦国于是发兵攻韩,韩国赶紧把韩非交给了秦国。

成语“吹毛求疵”出自《韩非子·大体》,原文表述为:“不吹毛而求小疵。”该成语用以形容故意挑剔别人的缺点,寻找差错。 在《三国志·吴志·步骘传》中,步骘提及“吹毛求疵”用以形容某些人故意挑剔,寻找细微的瑕疵,以此来显示自己的威严和福气。

先秦·韩非《韩非子·大体》:“不吹毛而求小疵,不洗垢而察之难。”后世据此典故引申出成语“吹毛求疵”。成语典故 韩非是战国末期韩国人,思维敏捷,才学超人,他的文章经常被人们竟相传诵。

无中生有暗度陈仓是什么意思

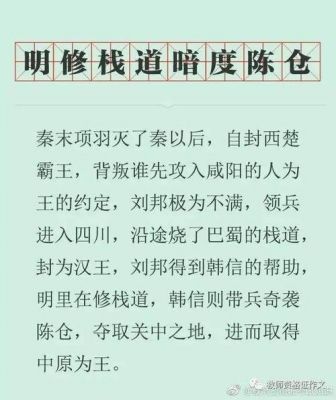

〖壹〗、“无中生有,暗度陈仓”的意思是:凭空捏造不存在的事,并隐藏真实的意图,背地里谋划着别有意图的行动。具体解释如下:无中生有:指的是凭空捏造、编造一些不存在的事情或事实,通常用于形容某人不怀好意地编造谎言或虚构事实。这一成语出自《三十六计》,是古代兵法中的一种策略。

〖贰〗、无中生有指的是凭空捏造不存在的事,暗度陈仓指的是隐藏的真实意图,背地里谋划着别有意图的行动。“无中生有,暗度陈仓”常用于形容他人不怀好意。无中生有出自《三十六计》,暗度陈仓出自《史记淮阴侯列传》。

〖叁〗、无中生有指的是凭空捏造不存在的事,暗度陈仓指的是隐藏的真实意图,背地里谋划着别有意图的行动,无中生有出自《三十六计》,暗度陈仓出自《史记淮阴侯列传》。

〖肆〗、这句话是可以用来反击他人的话,意思是不了解我,就别对我随便指点,你太low了,胡编乱造出来的话别跟我得瑟连四字成语都没我说得好。

无中生有什么意思?有什么历史典故?反义词和近义词是什么?

无中生有的意思是道家认为天下万物生于有,有生于无,比喻毫无事实,凭空捏造。以下是关于无中生有的详细解释:成语含义:把没有的说成有,形容毫无事实根据,凭空捏造。成语出处:出自《老子》中的“天下万物生于有,有生于无”,被引申为无中生有的成语。

近义词:无中生有的近义词是“捕风捉影”,都指凭空揣测、缺乏实质依据的行为。例如,在寻找东西时,如果漫无目的地猜测或寻找线索,就如同“捕风捉影”,很难找到真正的目标。反义词:与无中生有相反的是“事出有因”,表示任何事情的发生都有其根源和原因。

近义词: 造谣生事 信口雌黄反义词:确凿无疑 铁证如山成语例句:子息从来天数,原非人力能为。最是无中生有,堪令耳目新奇。

画蛇添足语出《战国策·齐策二》,关于它有什么历史典故?

〖壹〗、典故来源:画蛇添足这一典故出自《战国策·齐策二》,原意为画蛇时给蛇添上脚,后来用来比喻做了多余的事,非但无益,反而不合适,也比喻虚构事实,无中生有。故事背景:古时候,楚国有一家人,在祭完祖之后,准备将祭祀用的一壶酒赏给帮忙办事的人喝。

〖贰〗、成语“画蛇添足”出自《战国策·齐策二》。其中提到的典故是:典故内容:古代楚国有个贵族,在祭祀过祖宗后,把一壶祭酒赏给前来帮忙的门客们喝。但酒少人多,门客们商量每人在地上画一条蛇,谁先画好这壶酒就归谁喝。有个门客画得很快,完成后见其他人还没画完,便得意地给蛇添上了脚。

〖叁〗、画蛇添足的典故出自《战国策·齐策二》,讲述的是楚国有一个人家祭祀祖先后,赏赐给仆人们一壶酒。仆人们商量着说,几个人喝这点酒不够,一个人喝又太多了,于是决定在地上画蛇,先画好的人就可以喝这壶酒。

〖肆〗、画蛇却给蛇添上脚,看起来像犬。这是一句俗语,比喻不切实际地攀求过高的目标,好高骛远,终无成就,反成笑柄。亦喻仿效失真,反而弄得不伦不类。

〖伍〗、语出《战国策·齐策二》。原意为画蛇时给蛇添上脚。后比喻做了多余的事,非但无益,反而不合适。也比喻虚构事实,无中生有。画蛇添足出处 《战国策·齐策二》:“蛇固无足,子安能为之足?”唐·韩愈《昌黎集·卷三·感春》诗:“画蛇著足无处用,两鬓雪白趋尘埃。

无中生有的历史典故

〖壹〗、成语“无中生有”的意思是把本来不存在的事说成确有其事,虚虚实实。典故如下:- 历史背景:宋明帝泰始元年,南朝刘彧杀了亲兄刘子业,自己当了皇帝。权力更迭引发混乱,泰始二年,刘子勋在浔阳称帝,并进军繁昌、铜陵,直逼刘彧的国都建康。- 战争形势:刘彧调遣主力部队讨伐刘子勋。

〖贰〗、无中生有的故事典故: 春秋时期晋国与楚国的战争:晋国的军队在楚国的境内被围攻时,形势危急。晋国的将领命令士兵砍下树枝绑在牛马尾巴上,让这些动物在楚军营地上奔跑,留下痕迹,使楚国军队误以为晋国的援军已经赶到,从而放弃了对晋军的围攻。

〖叁〗、关于无中生有的历史典故如下:战国末期,七雄并立。实际上,秦国兵力最强,楚国地盘最大,齐国地势比较好。其余四国都不是他们的对手。当时,齐楚结盟,秦国无法取胜。秦国的相国张仪是个著名谋略家,他向秦王建议,离间齐楚,再分别击之。秦王觉得有理,遂派张仅出使楚国。

〖肆〗、以下是关于“无中生有的意思和典故”的讲解:“无中生有”是一个成语,意思是把没有的说成有,比喻毫无事实依据地编造谎言或谣言。这个成语最早出现在《三十六计》中,是古代兵法中的一种策略,后来被引申为形容虚构或编造谎言的行为。“无中生有”这个成语的来源可以追溯到古代的战争中。

〖伍〗、典故 源于春秋时期的楚国。楚穆王趁夏王在防备晋国时,大举进攻齐国,但齐国已经有了防备,楚军无法攻城。楚国的大将项燕将计就计,下令士兵在城墙外放火,以为楚军已经攻破城池,齐国国王听信谣言,出城迎战,结果被项燕所败。因此,无中生有被引用为虚张声势的典故。

〖陆〗、成语出处:春秋·李耳《老子》:“天下万物生于有,有生于无。”成文用法:“无中生有”本来是道家的哲学思想,后来人们用它的字面意思,一般形容凭空捏造。该成语在句中一般作谓语、宾语;多含贬义。成语典故:道家认为世间万物都是从“无”开始的。从“无”生出“有”,又从“有”发展成万物。

OK,关于无中生有历史典故和无中生有典故来历的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...