大家好,今天小编来为大家解答路不拾遗有什么历史典故这个问题,路不拾遗的典故很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

路不拾遗的由来

〖壹〗、路不拾遗的由来,相关内容如下:在《礼记·礼运》中,孔子与子游谈论,大同在社会的特征,其中提到,谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。这里的谋闭指的是人们不因为贫穷或缺乏财物而产生盗窃的念头,即使有人丢失了贵重物品,也不会去捡拾。

〖贰〗、“路不拾遗”这一成语最早记载于后晋时期,出自张昭远、贾纬等人编纂的《旧唐书》。它描述了一个发生在唐朝的故事,讲述了一位商人不慎在武阳(今河北大名、馆陶一带)丢失了一件珍贵的衣服。他走了几十里才发现衣物遗失,心中十分焦急。

〖叁〗、路不拾遗,这个词源自于路人丢失物品未被拾取的现象,它体现了人们在出行时的道德风范。其核心含义是社会环境良好,民风淳朴。这个成语通常与夜不闭户一起使用,强调地方富庶和居民的和谐。其正式定义为,掉在路上的东西,没有人捡走,这标志着一个地方的秩序井然和社会风气的高度评价。

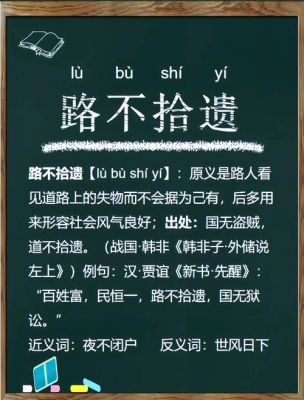

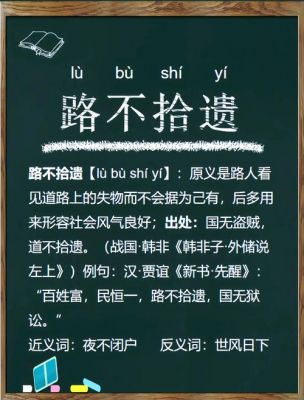

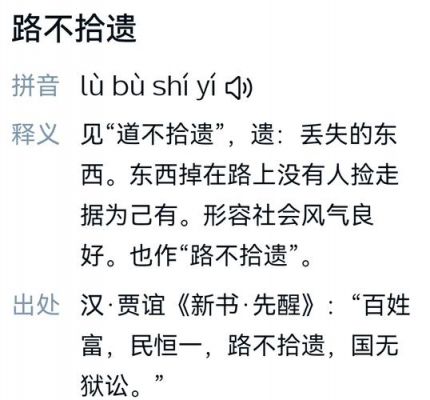

〖肆〗、路不拾遗当中的“遗”代表的是失物。路上没有人把别人丢失的东西捡走。该成语出自于《韩非子·外储说左上》:“国无盗贼,道不拾遗。”主要用来形容社会风气好。路不拾遗的具体用法 明·许仲琳《封神演义》第十一回夜不闭户,路不拾遗,四方瞻仰,称为西方圣人。

〖伍〗、“路不拾遗,夜不闭户”的民族——独龙族 独龙族,中国人口较少的少数民族之一。 现有人口7426人(2000年人口普查数据),主要分布在云南省西北部怒江僳僳族自治州的贡山独龙族自治县西部的独龙江峡谷两岸,北部的怒江两岸,以及相邻的维西僳僳族自治县齐乐乡和西藏自治区察隅县察瓦洛等地。

告诉我吧!!

应该是 SHI RA SE TE YO 知らせてくれましょう。

回答说,我现在不想告诉你,因为内心不快乐,所以说没有一点情绪和别人进行交流,希望你能原谅我的过失,等以后工作闲暇的时候,再把事情的具体原因向你说清楚,让你明白其中的道理,只有这样礼貌的去回绝对方,彼此之间在遇到任何问题的时候,都能互相谅解对方,两个人之间的关系才能更加的稳定。

如果你感觉在我身上有什么不对的地方吗?请你告诉我吧!反正即便告诉我我也不会改造的,但是不要因为这样把你自己的身体憋出毛病,这是讽刺你的意思。

回答取决于她提出的问题。如果她问:“我能做你女朋友吗?”你可以“我猜是可以的。”通常,当女孩子说“你猜”时,是因为她们不好意思直接给出答案。因此,将问题具体化有助于找到答案。 “猜不到,请告诉我谜底吧,亲亲。” “你那么聪明,我肯定猜不过你啦。

夜不闭户,路不拾遗,这是什么历史时期的典故?

这个典故发生在唐朝时期,它描述的是一个社会治安极为稳定的时期。人们即使在夜晚也无需关闭家门,道路上也不会发生失物被偷或被丢弃的情况。这个成语后来被用来形容社会风气良好,也用来反映国家的繁荣和人民的道德素质。唐太宗李世民的贞观之治是这一现象的代表时期。

历史背景:这句话出自北宋政治家、文学家司马光主编的《资治通鉴》,描述的是唐太宗李世民在位时期“贞观之治”的社会情况。这一时期,国家政治清明,经济发展,人民生活安定,社会风气良好,达到了这一理想状态。

“路不拾遗,夜不闭户”这一成语描绘了社会和谐、治安良好的景象。它意味着在这样一个时期,人们即使在夜晚也不用担心家中被盗,路上的遗失物品也能安然无恙地等待失主归来。

成语“路不拾遗”有怎样的历史故事呢?该如何理解呢?

成语“路不拾遗”的历史故事发生在唐朝时期的武阳,形容社会风气良好,路上没有人会把别人丢失的东西捡走。历史故事:- 唐朝时,一个商人途经武阳,不小心丢失了一件心爱的衣裳。- 走了几十里后,他才意识到衣裳丢了,心中十分着急。- 有人劝慰他说,武阳境内路不拾遗,回去找找看,一定能找得到。

在古代,如汉代贾谊的《新书·先醒》中,这样的景象被描述为“百姓富,民恒一,路不拾遗,国无狱讼”,象征着社会富庶,民风淳朴,夜不闭户与路不拾遗并列为盛世的标志。这种理想状态,是人们相互尊重、诚信为本的体现。让我们跟随唐朝的故事,了解“路不拾遗”的典故。

路不拾遗指的是路上没有人把别人丢失的东西捡走,形容社会风气良好。以下是关于“路不拾遗”的详细解释和来源:解释 “遗”的含义:在这个成语中,“遗”指的是行人因不慎而遗落的物品。它反映了社会成员对他人财物的尊重,不随意侵占他人财物的社会风气。

路不拾遗的意思。

〖壹〗、“路不拾遗”是一种社会道德风尚的表现,意思是在道路上不捡拾失物。这句话表达了人们对于诚信、勤奋和责任的一种追求。它不仅代表着道德自觉和公民责任,更是一种民族精神和文化传承。在中国传统文化中,“路不拾遗”一直被视为一项基本的道德底线。

〖贰〗、具体而言,指的是在行走途中或在道路上见到他人遗落的物品而不拾取。这一成语所蕴含的意义丰富多样,现多与“夜不闭户”并用,用来形容一个地方既经济繁荣,又民风淳朴,或是这两者兼备。另外,路不拾遗还有另一个写法,称为“道不拾遗”。

〖叁〗、路不拾遗的意思是遗:失物。路上没有人把别人丢失的东西捡走。形容社会风气好。

〖肆〗、“路不拾遗”是一个成语,意思是在路上不会捡拾失物,即使发现他人遗失的物品也不会拾起并归还。这个成语通常被用来形容一个社会风气淳朴、人们道德高尚、社会治安良好的状态。“路不拾遗”这个成语的起源可以追溯到中国古代的礼仪文化中。在古代社会,人们注重礼仪,认为行为应该符合道德规范。

路不拾遗典故

〖壹〗、另有一事,唐朝商人于武阳丢失衣物,经人劝说,他返回寻找,果然发现衣物并未被拾取,体现了当地“路不拾遗”的风气。这两则故事共同展示了古人对于诚实守信和不贪财物的高尚品质,成为了流传千年的佳话。

〖贰〗、这个成语出自于唐朝时期的一个典故:- 典故内容:在唐朝,有一个商人途经武阳时,不小心丢失了一件心爱的衣裳。他走了几十里后才发觉,心中十分着急。有人劝他说,武阳境内路不拾遗,回去找找看,一定可以找得到。商人半信半疑,但还是转身回去寻找,结果真的找到了他丢失的衣裳。

〖叁〗、因此,“夜不闭户,路不拾遗”这一典故,不仅仅是对唐朝时期社会治安状况的描述,也是对唐太宗李世民治国有方的赞誉。

〖肆〗、随着秦国的强大,其他诸侯国开始对它心存敬畏,商鞅变法的成功使得秦国在战国时期崭露头角,奠定了其后来统一六国的坚实基础。这就是路不拾遗典故背后的历史故事,展示了公正法律和改革力量如何推动一个国家走向繁荣和强大。

路不拾遗的意思

“路不拾遗”的意思是指路上没有人把别人丢失的东西捡走。具体来说:成语来源:该成语出自后晋张昭远、贾纬等编写的《旧唐书》,描述的是唐朝时期武阳地区的社会风气。成语含义:它用来形容一个地方的社会风气良好,人们都有很高的道德素质,不会在路上捡取别人丢失的物品。

路不拾遗释义:东西掉在路上没有人捡走据为己有,形容社会风气很好。也说道不拾遗。成语出自《韩非子·外储说左上》:“国无盗贼,道不拾遗。”示例:郑棨《开天传信记》:“丁壮之人,不识兵器。路不拾遗,行者不囊粮。

“路不拾遗”是一种社会道德风尚的表现,意思是在道路上不捡拾失物。这句话表达了人们对于诚信、勤奋和责任的一种追求。它不仅代表着道德自觉和公民责任,更是一种民族精神和文化传承。在中国传统文化中,“路不拾遗”一直被视为一项基本的道德底线。

路不拾遗有什么历史典故的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于路不拾遗的典故、路不拾遗有什么历史典故的信息别忘了在本站进行查找喔。

还没有评论,来说两句吧...