今天给各位分享范仲淹庆历新政革弊政的知识,其中也会对范仲淹倡导的庆历新政与王安石进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

范仲淹在庆历新政中,有哪些对吏治的改革措施?

〖壹〗、最后一项人事制度改革是改进公田制度。公田是国家分给官员的田产,是他们职俸收入的一个重要来源,也是以薪养廉的重要手段。近来的问题是公田不均,还有就是一些官员借机侵占民田。范仲淹提出重新核定公田的建议。大凡有利益的东西,得来容易,要让它失去就难了。

〖贰〗、政治改革 整顿吏治:范仲淹严格考核各级官吏,撤换了一批无能的官吏,并惩办贪污,裁汰冗官,以此清除官场的不良风气,提升政府效能。选拔人才:他改革科举制度,旨在选拔真正有才能的人才,为朝廷注入新鲜血液,提升整体行政水平。

〖叁〗、政治改革 范仲淹主张严格考核各级官吏,清除贪污犯法分子,并限制特权势力。他通过整顿吏治,撤换了一批无能的官吏,这一举措有效提升了政府的行政效率和公信力。尽管这些措施在短期内引发了部分既得利益者的反对,但从长远来看,它对于净化官场风气、提升政府形象具有重要意义。

〖肆〗、范仲淹《答手诏条陈十事》的十条措施是:明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长、均公田、厚农桑、修武备、减徭役、覃恩信、重命令。新政涉及经济、政治、军事各个方面,改革力度很大。范仲淹认为当时改革的中心问题是整顿吏治,裁汰内外官吏中老朽、病患、贪污、无能之人。

〖伍〗、范仲淹庆历新政是一系列以整顿吏治、改革科举、发展农桑等为主要内容的政治改革措施。具体内容如下:明黜陟:严明官吏升降制度,通过考核政绩来提拔有功官员,并撤换不称职的官员。抑侥幸:限制大官子弟充任京官,旨在减少国家开支,防止他们结党营私。

范仲淹一生是什么样的?他谥号为何是文正?

谥号“文正”的原因: 文臣比较高荣誉:在中国古代,“文正”是文臣能够得到的比较高谥号,象征着品德高尚、功绩卓越。 近乎完美的一生:范仲淹出身寒门,却凭借刻苦努力走上仕途;他坚守初心,甘守清贫;在国家危难之际挺身而出,解决西北边患;晚年高风亮节,为国家办事,为百姓谋福利。

范仲淹一生丰富多彩,他以其卓越的功绩和高尚的品德赢得了“文正”的谥号。范仲淹的一生:早年经历:范仲淹生于江苏徐州,幼年丧父,家境贫寒,母亲改嫁后,他随养父生活并改名朱说。他刻苦读书,曾在寺庙中居住,每天仅以一锅粥为食。科举入仕:27岁时,范仲淹以朱说之名通过科举考试,进士及第,步入仕途。

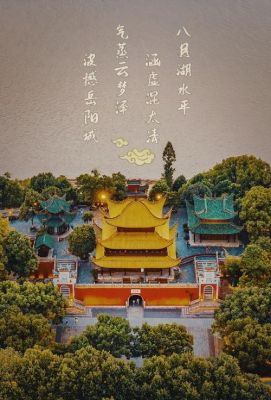

范仲淹为什么被称为“文正”?这源于他被赐谥号“文正”,意为“恢弘正大之才”,是为表彰他的德政才能和文学造诣。范仲淹在文学上又以文举业,世称“范文正”。范仲淹的文学成就也非常杰出,他的代表作品有《岳阳楼记》、《太和正音谱》等。这些作品体现了他的文化素养和书法艺术。

范仲淹不一样,范仲淹是真正的知行合一,不管是说的还是做的,都称得上是古代官员的典范。这样一个好官,而且还对皇帝忠心耿耿,这对任何一位皇帝来说,绝对都是梦寐以求的下属。尤其是对于当时刚刚成年的宋仁宗来说,宋仁宗虽然年轻,却也有自己的政治抱负,希望能够做出一番事业。

范仲淹的谥号叫“文正”,主要是因为他一生政绩卓著,文学成就突出,且品德高尚,是文人敬仰的典范。以下是具体原因分析:政绩卓著:范仲淹在北宋时期历任多个要职,无论是在地方还是中央,都表现出了卓越的政绩。

范仲淹的谥号为“文正”,这一称号在古代是对官员道德品质和功绩的高度评价。谥号“文正”中的“文”意味着学问丰富、文采斐然,“正”则表示其人正直、公正无私。范仲淹之所以获得这样的谥号,是因为他在政治上的杰出表现和文学上的卓越成就。

范仲淹在庆历新政的时候,究竟是得罪了谁最后才会失败?

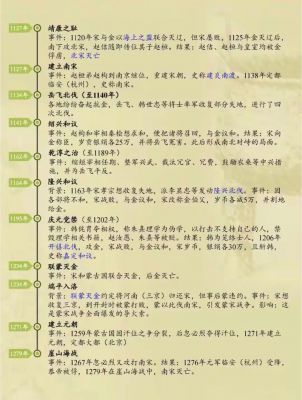

夏竦是宋真宗旧臣,对夏战争中,曾经提拔范仲淹为副手。三次对夏战役的失败,夏竦皆负有很大的责任。在夏竦被调回京城出任枢密使的途中,范仲淹等人上书揭发夏竦各种劣迹,结果宋仁宗改令富弼为枢密使。这让作为真宗老臣的夏竦十分不满,随即对改革派产生了报复心理,拉帮结派攻击范仲淹等人。

因为范仲淹触犯了权贵阶层的利益,还有夏竦的陷害了。加上宋仁宗开始不相信他了。从而导致失败了。

失败的原因:触碰到其他官员的利益 宋朝的门荫制度和纳粟制度导致了冗官太多,素质下降。范仲淹决定首先削弱门荫集团,而这一决定触碰到了大部分人的利益,结果就是相当一批大官僚、地方官和大太监开始暗中串通,组织力量策划铲除范仲淹。

那么范仲淹的改革为何会以失败而告终,而且仅仅实行了一年零四个月,就被贬出京城。一般认为是小人作祟,据说革职大臣夏竦曾遭范仲淹等人弹劾而贬官,因此对范仲淹等十分痛恨。老夏喜欢书法,精于字形字体的研究,他身边一个丫环也迷上了这一道。庆历四年,他唆使这个丫环模仿名士石介的笔迹,渐渐以假乱真。

庆历新政的背后:失意的改革家范仲淹

阴谋者认定,以范仲淹之秉性,必然会对此事施以援手,而如果范仲淹维护一名出任地方知州的好友,又会与正在大刀阔斧地进行的人事整顿形成鲜明对比,最终隐隐地指向一个党同伐异的罪名。 庆历四年六月,正当范仲淹、富弼日夜谋虑,推行庆历新政的关键时刻,被罢黜枢密使职务的夏竦,用极其阴险卑鄙的手段制造了一起骇人听闻的栽赃。

庆历新政虽然失败了,但它所倡导的改革精神和理念却深入人心。范仲淹等改革者敢于挑战旧有体制、勇于担当的精神,激励着后来者继续探索改革之路。他们的思想和行动为王安石变法等后来的改革提供了重要的思想基础和借鉴经验。

北宋的贫弱,阶级矛盾的急剧恶化,让以范仲淹、富弼、韩琦等人为首的改革派感到十分不安,上书宋仁宗要求改革积弊,实行新政。这与力图改革的宋仁宗不谋而合,随即委任范仲淹参知政事(副相)与富弼、韩琦开启了轰轰烈烈的庆历新政。很快,范仲淹的条陈十事深深触动了宋仁宗,大部建议得到准允,下令颁行。

触到了北宋建国以来最敏感的政治痛点 欧阳修的《朋党论》,对派别问题不但不稍加避讳,反而承认大伙的确都在结党,对宋仁宗来说,这是一个极为敏感、极其严重的政治问题,再加上朝堂内外反对改革之声连成一片,仁宗为了维护皇帝的专权统治,下决心将气锐不可折的范仲淹逐出中央政府。

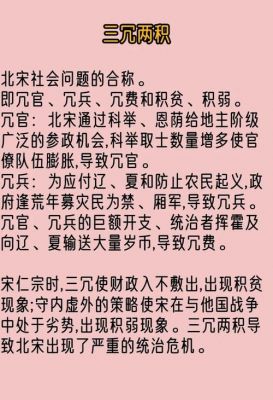

新政背景:内忧外患内忧:宋仁宗时,官僚队伍庞大,行政效率低,人民生活困苦。外患:辽和西夏威胁着北方和西北边疆。

范仲淹的两件或三件大事

〖壹〗、范仲淹便连上四章,论斥吕夷简狡诈.吕夷简更诬蔑范仲淹勾结朋党,离间君臣。 范、吕之争的是非曲直,不少人都看得分明.偏偏吕夷简老谋深算,善于利用君主之势而最终取胜.仁宗这年二十七岁,尚无子嗣。据说范仲淹曾关心过仁宗的继承人问题,或许谈论过立什么皇太弟侄之类的事。这事虽出于兴旺宋廷的至诚和忠直之心,却不免有损仁宗的自尊。

〖贰〗、第一应该是范仲淹小时候失去了父亲,所以好好学习 第二是大了当了官常谈论天下大事 第三范仲淹刻苦磨炼自己,吃东西不多吃肉,妻子和孩子的衣食仅自保养罢了 第四他经常朗诵自己作品中的两句话:“读书人应当在天下人忧之前先忧,在天下人乐之后才乐。

〖叁〗、《岳阳楼记》是范仲淹在第三次被贬谪之后所作,“不以物喜,不以己悲”,人生的大起大落已经让他看淡风云变幻,但对于天下大事的关切却仍是当年风范,不失文人傲骨。范仲淹年少时家境贫寒,经过几年的苦读,最终通过科举考试成为进士,进入政府单位就职。

〖肆〗、范仲淹忧国忧民,不图个人荣华富贵,从二十七岁进士及第到五十五岁主持新政,在漫长的官宦生涯中,范仲淹关心政治,每遇国家大事,总是慷慨直言,由于他直言敢为,曾在八九年间里三次被贬:1029年,范仲淹因谏言太后还政,被贬;接着又在废郭皇后上二次被贬;1035年,范仲淹上《百官图》第三次被贬。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...