大家好,如果你们想深入了解关于输入关键词}的问题,那么请继续阅读下去。在这篇文章中,我会为大家提供全面的知识,并且会尽可能地回答你们对杜预注晋律兼采法理疑惑并还会对晋书杜预传原文翻译 相关的讲解

为晋律作注的是

《晋律》颁行后,张斐、杜预两大律学家为之作注,经朝廷批准颁行天下,称为《张杜律》由于《晋律》言辞简约,实施中难免产生歧义,当时的著名律学家张斐和杜预分别为律作注,兼采汉世律家诸说之长,期于折衷至当(程树德:《九朝律考晋律考序》,第225页),总结了历代刑法理论与刑事立法的经验。

《晋律》,是晋武帝司马炎在泰始年间正式颁行天下的法典,因此又称“泰始律”。晋律完成后,著名律学家张斐、杜预为之作注,经晋武帝批准并颁行。注解与律文具有同等法律效力,因此,后人把张、杜的注解与《晋律》视为一体,称之为“张杜律”。

斯于折衷至当的意思就是法律很重要为律学的发展提供了有利的现实条件和丰富的理论素材,并极大地推动了律学职业教育的繁荣,典型代表为张斐和杜预,他们“兼采汉世律家诸说之长”,为《晋律》作注,后经晋武帝批准颁行天下,成为与《晋律》具有同等法律效力的注律文本,故又称之为“张杜律”。

泰始三年(公元267年),晋武帝诏颁《晋律》。在《晋律》颁布的同时,律学家张斐、杜预为律作注,经晋武帝批准,“诏颁天下”,与《晋律》具有同等的法律效力。经张、杜注解后的《晋律》也称作“张杜律”。答案选B。

即张、杜对《晋律》分别作注,内容不一致,而且轻重悬殊,存在“同注一章,而生杀永殊”的弊端。张、杜律注的不统一,不仅使司法审判无所适从,而且同罪异罚也对犯罪者造成严重不公,同时还为奸吏舞文弄法大开方便之门。

他的学术贡献主要体现在《律解》(20卷)、《杂律解》(21卷)以及《汉晋律序注》等著作上。遗憾的是,这些原著已经失传,我们得以了解他的法律见解主要通过他为《泰始律》注解后向皇帝呈上的《注律表》。这部作品,载入了《晋书·刑法志》,详细阐述了《泰始律》的核心精神和独特特性。

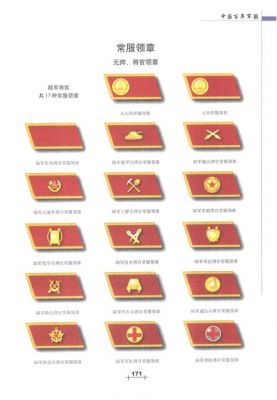

服章是什么意思

服章是指古代表示官阶身份的服饰。服章,读音为fú zhānɡ,汉语词语。出处:《左传·宣公十二年》:“君子小人,物有服章。”杜预注:“尊卑别也。”《三国志·魏志·夏侯玄传》:“车舆服章,皆从质朴?无兼采之服,纤巧之物。”北魏·杨炫之《洛阳伽蓝记·闻义里》:“观其贵贱,亦有服章。

除了官阶身份外,服章还泛指服饰、衣冠。晋代的慧远在《沙门不敬王者论·出家》中提到,“变俗则服章不得与世典同礼,遁世则宜高尚其迹”,说明出家僧侣的服饰与世俗不同,以区别于普通百姓。

古代的服饰不仅是个人身份和地位的象征,还反映了社会的等级制度。《左传·宣公十二年》中提到:“君子小人,物有服章。”这句话表明,服饰的不同可以体现尊卑之别。北魏时期的杨炫之在其著作《洛阳伽蓝记·闻义里》中也强调了服饰能够区分贵贱:“观其贵贱,亦有服章。

甚至刚刚甫莅(上任)就得到荫庇(家族都沾光),刚得到荫庇就给俸禄了,刚给俸禄就穿上官服了(穿制服了)服章 :fú zhānɡ 古代表示官阶身份的服饰。泛指服饰,衣冠。

《左传.定公十年》“裔不谋夏,夷不乱华。”孔颖达疏谓:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。华夏一也。”所以衣服什么的只是直译。

“服章之美”的“章”单独解释为:标记;徽章的意思。

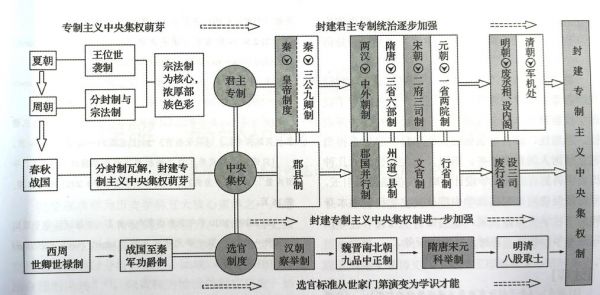

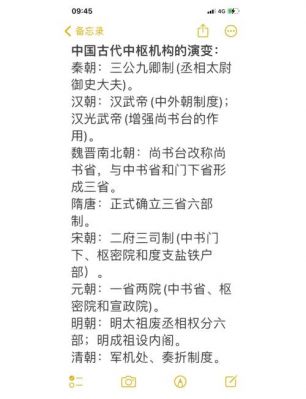

简述中国古代中枢辅政制度的发展变化原因和规律

这种行政兼理司法的制度,在 中国延续了几千年。 中国古代地方政治制度 中国奴隶社会、封建社会历代政权的地方行政区划、 地方政权机构及其职官设置等制度。中国古代地方政治 制度的沿革演变,可分为分封、郡县、州郡、道路、行 省五个时期。其制度既相互继承,又各有发展。

规律:一是皇权进一步强化,相权进一步削弱直至被废除。 二是地方权力集中到中央。 三是加强对人民的思想控制。封建中央集权一步步加强,权利日益集中到皇帝一人手中。秦朝开始设立丞相,到明朝废止,表现了皇权与相权的斗争取得胜利。

首先废秦汉以来的宰相制为询问顾问并办理日常公务的内阁制。监察方面改汉以来的御史台为都察院;军事上改大都督府为五军都督府。提高六部地位,直接向皇帝负责,并建立庞大的宦官机构及其控制下的厂卫特务组织。清 初由八旗旗主和议政王大臣会议共同议政。

与唐代不同的是以尚书左仆射兼门下侍郎行侍中之事、尚书右仆射兼中书侍郎行中书令之职,为宰相之任(后改称左右丞相);此外,枢密院职任得以保留。元朝中央行政制度变唐、宋的三省制为一省制——中书省,以中书省为比较高政务机关,六部为其所属。明清中央官制明清时期中国封建君主专制集权发展到极端。

张杜律的介绍

〖壹〗、由于《晋律》言辞简约,实施中难免产生歧义,当时的著名律学家张斐和杜预分别为律作注,“兼采汉世律家诸说之长,期于折衷至当”(程树德:《九朝律考·晋律考序》,第225页),总结了历代刑法理论与刑事立法的经验。

〖贰〗、张斐、杜预为《晋律》作注解,经晋武帝批准“诏颁天下”,注与律文具有同等法律效力,因此该律又名《张杜律》。

〖叁〗、《泰始律》颁布后,张斐和杜预为之作注,经朝廷批准,颁行天下,与《泰始律》一样具有法律效力,称为《张杜律》。张斐不仅对法律的字义进行了详细的解释,而且对晋律中一些相似而又容易混淆的罪名作了区分。其次,体例设置更加合理。

〖肆〗、八)法律解释秦有法律答问;汉朝的大杜律,小杜律,郑氏章句;晋朝的张杜律;唐朝称为律疏。这个作为知识,一般掌握。 掌握几个朝代的主要法律形式,如汉朝的律、令、科、比;唐朝的律、令、格、式;宋朝的敕、令、格、式。

《晋律》颁行后,张斐、杜预两大律学家为之作注,经朝廷批准颁行天下...

由于《晋律》言辞简约,实施中难免产生歧义,当时的著名律学家张斐和杜预分别为律作注,“兼采汉世律家诸说之长,期于折衷至当”总结了历代刑法理论与刑事立法的经验。经晋武帝批准,下诏颁行天下,与《晋律》具有同等的法律效力。经张杜二人注解后的《晋律》,也被称作“张杜律”。答案选D。

《晋律》,是晋武帝司马炎在泰始年间正式颁行天下的法典,因此又称“泰始律”。晋律完成后,著名律学家张斐、杜预为之作注,经晋武帝批准并颁行。注解与律文具有同等法律效力,因此,后人把张、杜的注解与《晋律》视为一体,称之为“张杜律”。

泰始三年(公元267年),晋武帝诏颁《晋律》。在《晋律》颁布的同时,律学家张斐、杜预为律作注,经晋武帝批准,“诏颁天下”,与《晋律》具有同等的法律效力。经张、杜注解后的《晋律》也称作“张杜律”。答案选B。

斯于折衷至当的意思就是法律很重要为律学的发展提供了有利的现实条件和丰富的理论素材,并极大地推动了律学职业教育的繁荣,典型代表为张斐和杜预,他们“兼采汉世律家诸说之长”,为《晋律》作注,后经晋武帝批准颁行天下,成为与《晋律》具有同等法律效力的注律文本,故又称之为“张杜律”。

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的杜预注晋律兼采法理和晋书杜预传原文翻译问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

还没有评论,来说两句吧...