很多朋友对于明朝内阁制度形成与发展和明朝内阁制度演变不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

明朝的内阁制度是怎样形成的

明朝内阁制度的形成过程如下:萌发期:洪武、建文时期:虽然没有内阁之名,但内阁的形态已经萌发。太祖废中书省和罢丞相后,为处理大量政事,设置了四辅官,后废除,并尝试其他辅政形式,如设立翰林院平驳诸司文章事,以及华盖殿、武英殿、文华殿、文渊阁、东阁诸大学士。

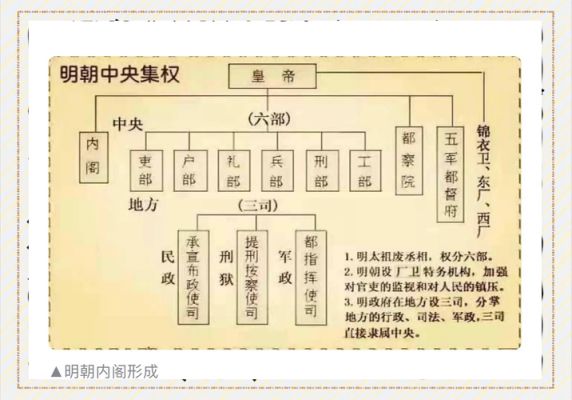

明朝内阁制的形成是一个逐步演进的过程,票拟是内阁制中的一项重要职能。内阁制的形成: 初期阶段:明太祖朱元璋废除中书省和丞相制度,将权力分散到六部。随着政务增多,皇帝需要文学侍从官员协助处理文书工作,这些官员逐渐演变为内阁学士。

创立期 永乐帝即位后,对前朝的辅政方式进行调整,创立了内阁制度。具体做法是恢复翰林院,继续使用翰林官辅政,并使之制度化。辅政地点设于文渊阁,位于午门内,文华殿南面,因入直人员需在大内就餐,故称为内阁。文渊阁最初并非官署名,而是入直文渊阁的俗称,后逐渐演变为官署名。

内阁制,一个承载着中国古代政治智慧的制度演变。起源于明朝,朱元璋废丞相,设立了六部,但随着事务繁多,明成祖朱棣创新设立了内阁,赋予其询问职责,谢缙这位才子便成为首批内阁成员。最初,内阁成员仅为四五品官员,尽管地位显赫,但官阶不高。

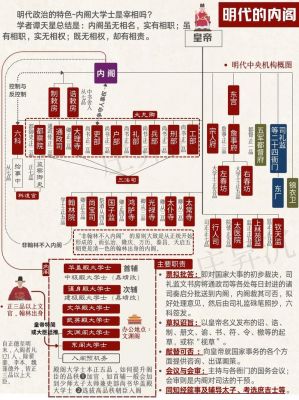

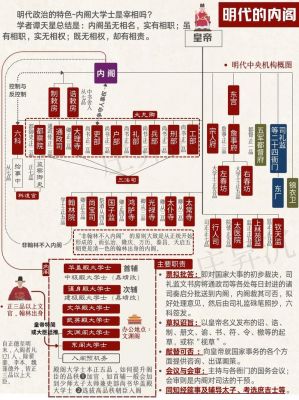

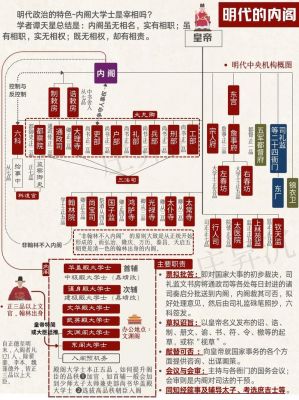

明朝设立内阁的原因是因为废除了丞相制度后,皇帝需要协助处理国事。内阁与宰相制度的不同在于,内阁并非中央法定机构,没有实际权力,只是协助皇帝处理国事;而宰相则是中央的法定机构,拥有较大权力,甚至可以干预皇帝处理政事。

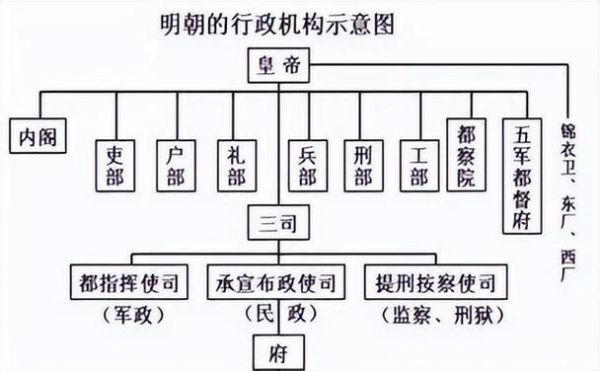

明朝的内廷机构与外廷机构形成了对称,如内阁与司礼监、外廷的三法司与内廷的东厂、锦衣卫。这种内外制衡设计旨在确保皇帝的决策权威,但也导致了内外势力的争斗。文渊阁作为内阁的核心所在,尤其在张居正时期,其影响力显著提升,成为实际的政务决策中心。

明代内阁制度的发展、特点和影响

〖壹〗、影响:明朝内阁制度的建立加强了君主专制。内阁的权力来源于君主,对君权的制约作用有限,因此内阁成为了君主加强专制的工具,使得明代的君主专制比前代更加严重,助长了君主专制。从建文四年开始,朱棣派翰林院官员参与机务,逐渐形成了“内阁”的称呼。到了天顺、成化年间,李贤成为首席辅臣,内阁首辅的制度逐渐形成。

〖贰〗、明朝内阁制强化了君主专制制度。内阁制度随着皇权的高度强化而建立,权利的来源,由君主所授予,对君权的制约作用有限。事无大小,内阁都要秉承君主的旨意行事,遂成为君主加强专制的工具,因此明代的君主专制比前代尤甚,助长了君主专制。

〖叁〗、明朝内阁制的特点和实质如下:特点:人员由皇帝任命:内阁大学士的选拔和任命完全由皇帝决定,这体现了皇权对内阁的绝对控制。废丞相的产物:明朝内阁是在废除丞相制度后设立的,其初衷是为了减轻皇帝的政务负担,但并未完全替代丞相的职能。

〖肆〗、明代内阁的主要特点包括高度集中的权力、严格的选拔和考核、对政策和决策的重大影响,以及具有变动性、附属性和个别性等特征。其政治影响则体现在对明代政治制度的完善、政策制定的科学化和民主化提升,但也存在内部斗争、外部压力以及制度弊端导致的衰落。

〖伍〗、明朝内阁制的特点如下:人员由皇帝任命:内阁大学士由皇帝亲自挑选并任命,他们通常是对皇帝忠诚且具有较高学识和行政能力的人。废丞相的产物:内阁制度的建立是在废除丞相制度之后,作为皇帝咨政的机构而出现。

〖陆〗、明朝内阁制的特点和实质如下:特点: 人员由皇帝任命:内阁大学士由皇帝亲自挑选并任命,体现了皇权对内阁的绝对控制。 废丞相的产物:内阁制的出现,是在废除丞相制度后,皇帝为了处理政务而设立的一个咨政机构。

明朝内阁与西方内阁制的区别

〖壹〗、性质不同:明朝内阁是封建制度的产物,而西方内阁制是资本主义制度的产物。权力不同:明朝内阁仅有提供意见的权力,无决定权,即无行政权,行政权握在君主手中,内阁只是君主的顾问机构。西方内阁制则是直接的权力机构,掌握实际的行政权。作用不同:明朝内阁仅为顾问机构,西方内阁制与首相共进退,一同掌握行政权,处理国家大事。

〖贰〗、性质差异:明朝内阁制:是封建制度的产物,服务于封建君主专制。内阁成员多为皇帝亲信或文臣,其地位和作用受到君主个人意志的极大影响。英国内阁制:是资本主义制度的产物,是民主政治的重要组成部分。内阁成员由议会选举产生,对议会负责,体现了权力分立和制衡的原则。

〖叁〗、自明朝开始,内阁制度的出现是为了替代宰相制,形成了一种新的政治体制。 在宰相制下,宰相地位崇高,是国家实际的副元首,拥有处理政务的权力。 相比之下,内阁制度下的内阁主要是仿效西方的参议机构,原则上没有决策权,只有建议权,最终的决策权仍在皇帝手中。

〖肆〗、权力来源不同 明朝内阁制是建立在皇权绝对权威的基础之上的,内阁大学士的权力来源于皇帝的授权。而英国近代的内阁制则是基于议会民主制度,内阁首相及成员拥有的是议会赋予的权力。性质不同 明朝的内阁更像是一个皇帝的询问机构,辅助皇帝处理国家事务,没有独立的决策权。

〖伍〗、明朝内阁与英国内阁制的主要区别 权力来源不同 明朝内阁源于皇帝集权的需要,本质上是皇帝的询问机构,其权力来自于皇帝的授权,而非独立的权力来源。而英国内阁则是由议会选举产生的首相组建,拥有相对独立的行政权力,其权力来源主要是议会授权。

内阁制的历史沿革

宣统三年(1911年)五月八日,清政府仿照西方建立责任内阁,军机处和旧内阁被撤销。接着,摄政王载沣宣布推出新的责任内阁,基本维持了旧体制的人选,13个大臣之中,汉人仅有4个,蒙古旗人1个,满人得了8个,而8个满人中,皇族又占了5个,因此当时都称它为“皇族内阁”,成为君权的延伸。

日本的内阁制度起源于明治维新时期,源自太政官制的中央政府,具体变革发生在1885年12月22日,由伊藤博文组建了第一任内阁,担任第一代内阁总理大臣。1889年大日本帝国宪法出台后,虽然宪法第五十五条规定国务大臣辅佐天皇,但并未明确提及“内阁总理大臣”或“内阁”这两个概念。

沿革 英国内阁由英国枢密院外交委员会发展而来。17世纪初,由于枢密院人数众多,英王常在王宫的内室召集外交委员会的部分亲信讨论决定重大事务。17世纪后期,外交委员会便有“内阁”之别称,并逐渐代替枢密院,成为实际比较高行政机关。它由英王主持,并对英王负责。

明朝内阁制内阁是在永乐时期建立的。永乐虽有洪武一样独揽大权的野心和实力,但一次又一次的远征让他不能真正意义上地总揽政事(想象一下从京师到漠北运送文书的荒谬),于是一个帮助皇帝的“助手”机构——内阁就应运而。

内阁制明朝的内阁制

〖壹〗、明朝内阁制的实质:非正式的行政机构:明朝的内阁并非像其他政府机构那样拥有法定的地位和权力,它的建立主要是基于皇帝的信任与需要。权力受皇权制约:内阁的权力来源于皇帝的授权,并受到皇权的制约。皇帝的意愿能够左右内阁的决策。成员多为文人学者:内阁成员多为学识渊博的文人学者,这使得内阁在文化传承和政策制定方面有着独特的优势。

〖贰〗、明朝内阁制的特点如下:人员由皇帝任命:内阁大学士由皇帝亲自选拔和任命,体现了皇帝对内阁成员的绝对控制权。废丞相的产物:内阁是在废除丞相制度后设立的,起初仅作为皇帝的顾问机构。前期不参与国家决策:在明朝内阁制度初期,内阁大学士主要扮演顾问角色,不直接参与国家决策,决策权仍掌握在皇帝手中。

〖叁〗、明朝内阁制下,宦官有时能够利用皇帝对内阁的不信任或不满,趁机干预朝政,甚至形成宦官专权的局面。宦官专权往往伴随着行政腐败和社会黑暗,对明朝的社会稳定和经济发展造成了极大的破坏。对西方政治体制改革产生了借鉴作用:明朝内阁制作为一种较为先进的政治制度,对后世的政治体制改革产生了深远的影响。

〖肆〗、明朝内阁制的评价如下:强化了君主专制制度 明朝内阁制的建立是皇权高度强化的产物,其权利来源于君主的授予,因此内阁对君权的制约作用相对有限。在内阁制度下,无论事务大小,内阁都需要秉承君主的旨意行事,这使得内阁成为了君主加强专制统治的工具。

明朝的内阁制度是怎样形成的?

〖壹〗、明朝内阁制度的形成过程如下:萌发期:洪武、建文时期:虽然没有内阁之名,但内阁的形态已经萌发。太祖废中书省和罢丞相后,为处理大量政事,设置了四辅官,后废除,并尝试其他辅政形式,如设立翰林院平驳诸司文章事,以及华盖殿、武英殿、文华殿、文渊阁、东阁诸大学士。

〖贰〗、创立期 永乐帝即位后,对前朝的辅政方式进行调整,创立了内阁制度。具体做法是恢复翰林院,继续使用翰林官辅政,并使之制度化。辅政地点设于文渊阁,位于午门内,文华殿南面,因入直人员需在大内就餐,故称为内阁。文渊阁最初并非官署名,而是入直文渊阁的俗称,后逐渐演变为官署名。

〖叁〗、时间:明朝内阁制度是在明成祖朱棣时期建立起来的。原因:朱棣为了加强自己的统治,需要有人出谋划策,但又不愿恢复被太祖废除的宰相制度,因此创立了内阁作为辅助机构。

〖肆〗、综上所述,明朝内阁制的形成是皇权加强和政务繁忙的产物,票拟作为内阁的一项重要职能,提高了政务处理的效率,但内阁的权力始终受到皇帝的控制和监督。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还没有评论,来说两句吧...