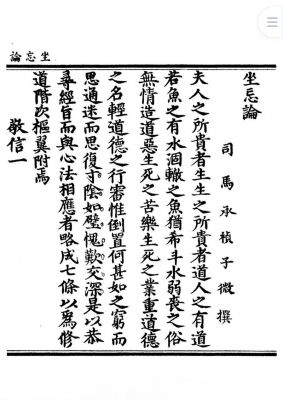

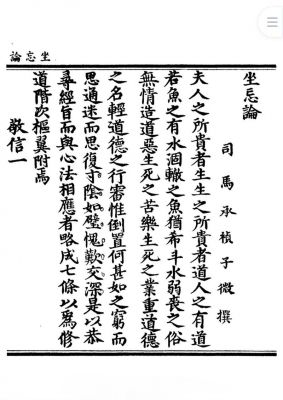

今天给各位分享司马承祯著坐忘论讲养生的知识,其中也会对司马承祯诗进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

《坐忘论》真观第五(一)

〖壹〗、《坐忘论》真观第五 夫真观者,智士之先鉴,能人之善察,究傥来之祸福,详动静之吉凶,得见机前,因之造适,深祈卫足,功务全生,自始之末,行无遗累。理不违此,故谓之真观。然则一餐一寝,俱为损益之源;一言一行,堪成祸福之本。虽则巧持其末,不如拙戒其本。观本知末,又非躁竞之情。

〖贰〗、《坐忘论》集中讲了坐忘收心、主静去欲等道教关于生命修炼的问题其中内容多涉及生命哲学的理论课题体现了道教生命哲学那种强烈的实证性和可操作性。

〖叁〗、静则生慧,动则成昏的意思是:(心)静就能产生智慧,(心)乱就容易昏沉。该句出自唐代司马承祯《坐忘论》《收心》篇。原文:“夫心者,一身之主,百神之帅。静则生慧,动则成昏。”释义:心境,是主导着身体的动向,是众多神灵的统帅。(心)静下来就能产生智慧,(心)乱就容易昏沉。

〖肆〗、以下为信敬、断缘、收心、简事、真观、泰定、得道之具体内容。信敬:信仰为道之根,敬仰为德之蒂。根深则道可长,蒂固则德可茂。信仰坚定,敬重尊重,决定无疑,加之勤行,得道必矣。坐忘之法,内不觉其一身,外不知乎宇宙,与道冥一,万虑皆遗。

〖伍〗、坐忘论原文的改写:坐忘,是修行的根本,尊重,是品德的基石。深植信念,道行方可长远;坚定敬意,德行方能茂盛。然而,过分炫耀的财富如璧玉,曾导致卞和被砍脚;直言保国的言论,使伍子胥遭受杀身之祸。这正是外在表现与内心困惑并存,理性的萌芽与情感的波动交织。

《坐忘论》枢翼第八(三)

〖壹〗、《坐忘论》是唐代高士,道教上清派司马承祯祖师的代表作,是一部具有重要影响的道教经典。书中强调生命的宝贵,主张养生莫过于修道;修道在于静心;而静心比较好的方法就是“坐忘”。书中阐述的坐忘之法,是一种很好的保持性灵宁静安详、破除烦恼和回归真我的修炼方法。

〖贰〗、”意思是自从有了《坐忘论》,人的求道成仙理想,就成为可行的事实,道山绛阙、蓬莱暗霭可望了。宋元以后,道教的内丹修炼术逐渐发展,并完全代替了外丹术。内丹家们多以精、气、神的理论解释坐忘,使其与“坐忘”相联接。

〖叁〗、《坐忘论释义》枢翼的核心内容如下:内心的净化:坐忘修炼始于内心的净化,需摒弃邪行,保持内心清净,实现内外和谐统一。通过内观和冥想,拂去心灵尘埃,驱散妄念。真伪辨识:真伪辨识是修行的关键,需遵循简缘、无欲、静心的戒律,摒弃贪婪与杂念,以无心求道的态度,道自然会显现。

〖肆〗、坐忘论,一部深邃的修行指南,由枢翼撰写,茅山瑞阳子的智慧注解,引领我们探索内心的宁静与智慧之路。首先,真正的坐忘修炼始于内心的净化,通过摒弃邪行,保持内心的清净,实现内外的和谐统一。每天的内观和冥想,如同拂去心灵的尘埃,驱散妄念的阴影,昼夜皆需坚守。

《坐忘论》简事第四(一)

《坐忘论》 《坐忘论》是唐代高士,道教上清派司马承祯祖师的代表作,是一部具有重要影响的道教经典。书中强调生命的宝贵,主张养生莫过于修道;修道在于静心;而静心比较好的方法就是“坐忘”。书中阐述的坐忘之法,是一种很好的保持性灵宁静安详、破除烦恼和回归真我的修炼方法。

《坐忘论》集中讲了坐忘收心、主静去欲等道教关于生命修炼的问题其中内容多涉及生命哲学的理论课题体现了道教生命哲学那种强烈的实证性和可操作性。

学道之初,须安坐,收心离境,住于无所有,不著一物,自入虚无,心合道矣。心起皆灭,不简是非,永断知觉,入盲定。心起皆除,闻毁誉,善恶等事,拨去,勿心受。内心无著,外行无为。非静非秽,毁誉无从生。心由境生,未惯独立,乍无所托,难自安。心不染物,外无为。

心起皆灭,不简是非,永断知觉,入盲定。任心所起,无收制,则与凡人不异。断善恶,心无指归,肆意浮游,待自定者,徒误。遍行诸事,言心无染者,于言美,于行非。学道者,戒此。心起皆除,闻毁誉,善恶等事,拨去,勿心受。心受即满,道无所居。闻见如不闻见,是非美恶不入心。

静则生慧,动则成昏的意思是:(心)静就能产生智慧,(心)乱就容易昏沉。该句出自唐代司马承祯《坐忘论》《收心》篇。原文:“夫心者,一身之主,百神之帅。静则生慧,动则成昏。”释义:心境,是主导着身体的动向,是众多神灵的统帅。(心)静下来就能产生智慧,(心)乱就容易昏沉。

思不息,则心不宁。非止形息役、静虑忘思,不可得而有此道也。”宋代曾慥在《道枢·坐忘篇》中称:“坐忘者,长生之基也。故招真以炼形,形清则合于气;含道以炼气,气清则合于神。体与道冥,斯谓之得道矣。

司马承祯坐忘论信敬第一内容是啥意思

认为《坐忘论》融通老庄之学与上清经法,将老庄清净自守、顺应自然的养生思想贯穿到宗教修持之中,并强调断缘简事,收心泰定,使得天赋真性逐渐显发,道德境界日益提升,最终达到形神合长生得道的理想境界。

《坐忘论》敬信、断缘篇解译如下:敬信篇: 核心思想:强调对大道的深信不疑。司马承祯认为,养生之道在于保持道性,而修道之路则需深信大道的存在与力量。 修行要求:倡导修行者必须坚守内心,遵循庄子的坐忘法则,深信不疑,方能逐步迈向与大道合而为一的至高境地。

信敬:信仰为道之根,敬仰为德之蒂。根深则道可长,蒂固则德可茂。信仰坚定,敬重尊重,决定无疑,加之勤行,得道必矣。坐忘之法,内不觉其一身,外不知乎宇宙,与道冥一,万虑皆遗。断缘:断绝有为俗事之缘,弃事则形不劳,无为则心自安。迹远俗,心近道。心不着物,无事安闲,方可修道。

《坐忘论》枢翼第八(五)

《坐忘论》是唐代高士,道教上清派司马承祯祖师的代表作,是一部具有重要影响的道教经典。书中强调生命的宝贵,主张养生莫过于修道;修道在于静心;而静心比较好的方法就是“坐忘”。书中阐述的坐忘之法,是一种很好的保持性灵宁静安详、破除烦恼和回归真我的修炼方法。

《坐忘论释义》枢翼的核心内容如下:内心的净化:坐忘修炼始于内心的净化,需摒弃邪行,保持内心清净,实现内外和谐统一。通过内观和冥想,拂去心灵尘埃,驱散妄念。真伪辨识:真伪辨识是修行的关键,需遵循简缘、无欲、静心的戒律,摒弃贪婪与杂念,以无心求道的态度,道自然会显现。

综上所述,枢翼篇章是对坐忘论的精髓提炼,七章详注则深化了理解。深入研习,全面领悟,将使你在坐忘的道路上走得更深,更远,直至触及真理的彼岸。

《坐忘论》得道第七(一)

《坐忘论》是唐代高士,道教上清派司马承祯祖师的代表作,是一部具有重要影响的道教经典。书中强调生命的宝贵,主张养生莫过于修道;修道在于静心;而静心比较好的方法就是“坐忘”。书中阐述的坐忘之法,是一种很好的保持性灵宁静安详、破除烦恼和回归真我的修炼方法。

《坐忘论》集中讲了坐忘收心、主静去欲等道教关于生命修炼的问题其中内容多涉及生命哲学的理论课题体现了道教生命哲学那种强烈的实证性和可操作性。

大道,神异之物,神奇有性,虚无无象,随迎不测,影响莫求,然道通天地万物,生而无尽。古圣先贤得道于往昔,妙法传世于今。上士纯信,克己勤行,虚心谷神,道集心诚。道之力深,徐徐易形神。形随道通,神合一,谓之神人。神性虚融,体无变灭,形与道同,故无生死。

静则生慧,动则成昏的意思是:(心)静就能产生智慧,(心)乱就容易昏沉。该句出自唐代司马承祯《坐忘论》《收心》篇。原文:“夫心者,一身之主,百神之帅。静则生慧,动则成昏。”释义:心境,是主导着身体的动向,是众多神灵的统帅。(心)静下来就能产生智慧,(心)乱就容易昏沉。

司马承祯有关作品

司马承祯的有关作品主要包括以下几部:《坐忘论》:内容:详细阐述了道教的生命修炼理论,特别是坐忘收心和主静去欲的概念。结构:分为七个部分,从敬信、断缘到得道,引导修炼者逐步提升。特点:展现了鲜明的实证性和可操作性,是司马承祯的代表作之一。

服气精义论中蕴涵的丰富道教炼养思想,堪以其另一部著作《坐忘论》相媲美。但纵观以往学术界对司马承祯的研究,多集中于《坐忘论》和《天隐子》这两部著作上,对司马承祯在道教思想发展史上地位的评价也往往是从这两部道书说开去。

《上阳台帖》为744年(天宝三年)李白与杜甫、高适同游王屋山阳台宫时所作。李白寻访司马承祯,待到达阳台观后,方知司马承祯已经仙逝,无缘再见。不见其人,惟睹其画,有感而作《上阳台》。

【贺兰】 司马承祯的手下,赫连燕燕的哥哥。动作相当干脆,但平日总是一脸笑容。在《宵禁十日谈》中说自己当了十几年的男人,后来成了宦官。官居羽林卫大将军,本来是皇帝派来监视司马的,结果被司马的个人魅力吸引成了司马党。同时,他痛恨小夜光的可怕身份(近来成迷),欲为司马除之而在宵禁中大设陷阱。

司马承祯著坐忘论讲养生的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于司马承祯诗、司马承祯著坐忘论讲养生的信息别忘了在本站进行查找哦。

还没有评论,来说两句吧...