今天给各位分享成语众叛亲离的主人公是谁的知识,其中也会对众叛亲离成语接龙进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

历史文化探索:众叛亲离的典故及故事介绍

〖壹〗、典故:众叛亲离,这一成语出自春秋时期的《左传·隐公四年》。它用来形容一个人因为行为不得人心,最终导致身边的人都背离他,使自己陷入完全孤立的境地。故事:在春秋时期,卫国的卫桓公是一个老实人,而他的兄弟州吁则野心勃勃,想要篡夺王位。

〖贰〗、众叛亲离的含义是众人反对,亲人背离,形容陷入完全孤立的状态。这个成语出自春秋时期的《左传·隐公四年》。故事简述: 典故背景:春秋时期,卫国公子州吁依靠武力夺得君位后,残暴不仁,导致国内民众和亲属都反对他。

〖叁〗、- 穷兵黩武:州吁害怕国内人民反对,便借对外打仗转移国内视线,拉拢陈国、宋国、蔡国攻打郑国,但失败告终。- 众叛亲离:州吁的残暴行为导致老百姓反对他,亲信也逐渐离开他。最终,不到一年,卫国的老臣石碏借助陈国的力量,杀了州吁。

成语“众叛亲离”出自哪个历史人物?其中有什么典故呢?

成语“众叛亲离”出自历史人物州吁。典故如下:- 背景:春秋时,卫国君主卫桓公有个弟弟名叫州吁。州吁有武艺,想篡夺兄长的国君之位。- 篡位:周平王去世时,卫桓公到洛阳参加丧礼。州吁为桓公饯行时,趁其不备,用匕首将桓公杀死,篡夺了国君之位。

成语“众叛亲离”出自春秋·左丘明《左传·隐公四年》:“阻兵无众,安忍无亲,众叛亲离,难以济矣。”典故如下:背景:春秋时,卫国君主卫桓公有个弟弟,名叫州吁。公子州吁武艺高强,一直觊觎兄长的国君之位。事件:周平王去世后,卫桓公前往洛阳参加丧礼。

典故:众叛亲离,这一成语出自春秋时期的《左传·隐公四年》。它用来形容一个人因为行为不得人心,最终导致身边的人都背离他,使自己陷入完全孤立的境地。故事:在春秋时期,卫国的卫桓公是一个老实人,而他的兄弟州吁则野心勃勃,想要篡夺王位。

《左传.隐公四年》:「阻兵,无众;安忍,无亲。众叛亲离,难以孙轿济矣。」(源)0《三国志.卷八.魏书.二公孙陶四张传.公孙瓒》裴松之注引《汉晋春秋》:「(袁绍与瓒书曰)既乃残杀老弱,幽土愤怨,众叛亲离,孑然无党。

成语“众叛亲离”的意思是众人反对,亲人背离,形容一个人完全孤立。背后的历史典故如下:- 故事背景:春秋时,卫国第十三代君主卫桓公有两个兄弟,公子晋和公子州吁。州吁喜欢打仗,阴谋篡位。

众叛亲离意思

〖壹〗、众叛亲离是一个成语,意思是指周围的人都离开了你,你变得孤立无援,甚至可能面临危险。这不仅是情感上的离别,也可能是一种社交上的排斥或者是政治上的孤立。一旦陷入众叛亲离的境地,往往会感到孤独、无助、惶恐和恐惧,因为失去了信任和依靠,失去了安全感。

〖贰〗、众叛亲离的意思是:形容不得人心,陷入完全孤立。众叛亲离的释义 众叛亲离是一个成语,意思是形容不得人心,陷入完全孤立。具体来说,它指的是众人反对,亲人背离,形容完全孤立。这个成语通常用于形容一个失去民心或失去亲人朋友支持的人或组织。

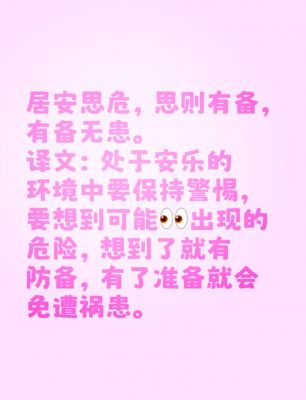

〖叁〗、众叛亲离的意思是众人反对,亲人背离形容完全孤立出自左传·隐公四年“阻兵无众,安忍无亲,众叛亲离,难以济矣”译文依仗兵力强大而行事则失去民众,安心于做残忍的事情则失去亲人,众人反对。

成语众叛亲离有哪些故事

成语“众叛亲离”出自春秋·左丘明《左传·隐公四年》:“阻兵无众,安忍无亲,众叛亲离,难以济矣。”典故如下:背景:春秋时,卫国君主卫桓公有个弟弟,名叫州吁。公子州吁武艺高强,一直觊觎兄长的国君之位。事件:周平王去世后,卫桓公前往洛阳参加丧礼。

在春秋时期的卫国,第十三代君主卫桓公面临着来自其兄弟州吁的威胁。州吁擅长武艺,野心勃勃,对兄长的老实性格心生不满,遂萌生了篡位之意。公元前719年,卫桓公赴洛阳参加周天子的丧礼,州吁借机在西门外设下宴席为兄送行。席间,州吁以敬酒之名,突然发难,用匕首刺杀卫桓公,篡位成功。

成语“众叛亲离”出自历史人物州吁。典故如下:- 背景:春秋时,卫国君主卫桓公有个弟弟名叫州吁。州吁有武艺,想篡夺兄长的国君之位。- 篡位:周平王去世时,卫桓公到洛阳参加丧礼。州吁为桓公饯行时,趁其不备,用匕首将桓公杀死,篡夺了国君之位。

春秋时,卫国君主卫桓公有个弟弟,名叫州吁。公子州吁有满身的武艺,就想篡夺兄长的位置。 周平王死了,卫桓公到洛阳参加丧礼。州吁为兄长饯行,敬酒给桓公。桓公依照礼节,向弟弟回敬一杯酒。州吁趁哥哥没注意,突然拔出事先准备好的匕首,将桓公杀死,篡夺了国君之位。

叛:背叛;离:离开。众人反对,亲人背离。形容完全孤立。春秋时,卫国第十三代君主卫桓公有两个兄弟,一个是公子晋,一个是公子州吁。州吁有些武艺,喜欢打仗。他见哥哥桓公是个老实人,便阴谋篡位。

成语“众叛亲离”的意思是众人反对,亲人背离,形容一个人完全孤立。背后的历史典故如下:- 故事背景:春秋时,卫国第十三代君主卫桓公有两个兄弟,公子晋和公子州吁。州吁喜欢打仗,阴谋篡位。

成语“众叛亲离”出自哪里?其中又有哪些典故呢?

成语“众叛亲离”出自春秋·左丘明《左传·隐公四年》:“阻兵无众,安忍无亲,众叛亲离,难以济矣。”典故如下:背景:春秋时,卫国君主卫桓公有个弟弟,名叫州吁。公子州吁武艺高强,一直觊觎兄长的国君之位。事件:周平王去世后,卫桓公前往洛阳参加丧礼。

成语“众叛亲离”出自历史人物州吁。典故如下:- 背景:春秋时,卫国君主卫桓公有个弟弟名叫州吁。州吁有武艺,想篡夺兄长的国君之位。- 篡位:周平王去世时,卫桓公到洛阳参加丧礼。州吁为桓公饯行时,趁其不备,用匕首将桓公杀死,篡夺了国君之位。

《左传.隐公四年》:「阻兵,无众;安忍,无亲。众叛亲离,难以孙轿济矣。」(源)0《三国志.卷八.魏书.二公孙陶四张传.公孙瓒》裴松之注引《汉晋春秋》:「(袁绍与瓒书曰)既乃残杀老弱,幽土愤怨,众叛亲离,孑然无党。

典故:众叛亲离,这一成语出自春秋时期的《左传·隐公四年》。它用来形容一个人因为行为不得人心,最终导致身边的人都背离他,使自己陷入完全孤立的境地。故事:在春秋时期,卫国的卫桓公是一个老实人,而他的兄弟州吁则野心勃勃,想要篡夺王位。

出自何处:这个成语最早出自《左传·隐公四年》,原文是“阻兵无众,安忍无亲,众叛亲离,难以济矣”。 典故说明:故事发生在春秋时期的卫国,公子州吁杀害了哥哥卫桓公自立为君。他为了稳固政权,发动对外战争。但他的暴政和无情引起了国内外的不满,最终被设计杀害。

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

还没有评论,来说两句吧...