大家好,今天小编来为大家解答吕蒙的历史典故有哪些故事这个问题,吕蒙有关的历史故事很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

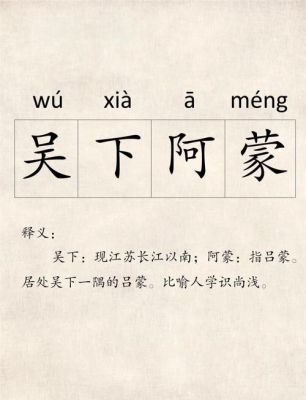

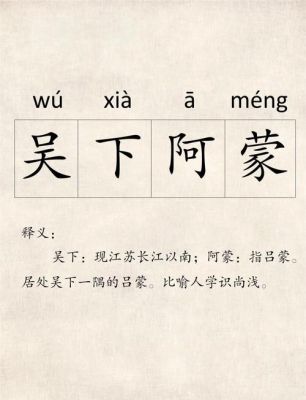

吴下阿蒙典故的来历

〖壹〗、典故来源:吕蒙原本是东吴的一位武将,以勇猛著称,但学识不高。孙权劝说他应当涉猎书籍,增长见识。吕蒙听从了孙权的建议,开始勤奋学习,最终学识大增。后来,鲁肃再见到吕蒙时,对其学识的渊博感到惊讶,称赞他再不是早年住在吴地的那个学识浅薄的吕蒙了。

〖贰〗、吴下阿蒙意为当年在吴郡的吕蒙,后来比喻学识浅薄的人。以下是关于吴下阿蒙典故出处的详细介绍:典故来源:该成语出自《三国志·吕蒙传》注引《江表传》,讲述的是东吴名将吕蒙的故事。故事背景:吕蒙早期从军,作战勇猛,但欠缺文化知识,被孙权视为有潜力的将领并鼓励其读书学习。

〖叁〗、吴下阿蒙典故的来历 明确来历 吴下阿蒙典故源自中国古代三国时期的历史人物吴国的将领吕蒙的故事。此典故在中国文化中广泛流传,用以形容学识浅薄之人开始勤奋学习,后来逐渐变得有才华和智慧。

〖肆〗、“吴下阿蒙”这个典故出自《资治通鉴》第六十六卷的《孙权劝学》篇章。典故背景:在《孙权劝学》中,孙权劝诫吕蒙要广泛学习,了解历史,而吕蒙最初以军务繁忙为由推辞。但在孙权的劝说下,吕蒙开始接受教育。

〖伍〗、吴下阿蒙这个典故源自三国时期吴国名将吕蒙的故事。以下是该典故的来历及含义:起源背景:吕蒙是三国时期吴国的名将,起初因军务繁忙而忽视学习。孙权认识到吕蒙身居要职,劝他不可忽视学习,强调学习可以开阔眼界。转变过程:吕蒙听从孙权的建议,开始学习,逐渐提升自己的才识。

〖陆〗、“吴下阿蒙”的典故出自《资治通鉴》中的《孙权劝学》: 背景:吕蒙原本出生行伍、没有文化,但经过孙权的劝导后开始努力学习。 故事:孙权对吕蒙说,他现在当权管事,不可以不学习。吕蒙起初以军中事务多来推托,但孙权以自己为例,鼓励他只要粗略地阅读,了解历史即可。吕蒙于是开始学习。

克己的相关典故

〖壹〗、刘备和孙权两家虽然结了盟,但是矛盾很大。鲁肃在世的时候,是主张吴蜀和好,一起对付曹操的。后来鲁肃死了,接替他职务的大将吕蒙,就和鲁肃的主张不同。 吕蒙是东吴名将。他从小就练得一身好武艺,年青时候立了不少战功,受到孙权的器重。有一次,孙权对吕蒙说:“你现在责任重了,应该抽时间读点书才好。

〖贰〗、他回答颜渊时言简意赅,只说了一句话:“克己复礼为仁。”大意是说:能随时随地克制自己,约束自己,凡事合乎礼法,就可以做到“仁”了。“奉公”则是说要奉公行事。《史记·廉颇蔺相如列传》在介绍战国的将军赵奢时,讲到一段“奉公”的故事。

〖叁〗、克己奉公的典故出自南朝·宋范晔所著的《后汉书·祭遵传》。典故内容:- 人物背景:祭遵,字弟孙,东汉初年颍阳人,出身豪门但生活俭朴,知书达理,贤孝博学。- 事件经过:祭遵投奔刘秀后,被任命为军市令,负责军营法令和军纪。他执法严明,不徇私情,即使刘秀身边的小侍从犯法,也依法处以死刑。

吕蒙白衣渡江的典故

〖壹〗、吕蒙到了寻阳,把所有的战船都改装作商船,选了一批精锐的兵士躲在船舱里。船上摇橹的兵士扮作商人,一律穿上商人穿的白色衣服。就这样,一列又一列商船向北岸进发了。到了北岸,蜀军守防的兵士一看都是穿白衣的商人,就允许他们把船停在江边。

〖贰〗、吕蒙白衣渡江的典故是指三国时期东吴将领吕蒙策划并执行的一次经典偷袭战。以下是该典故的详细解释:战前准备:吕蒙为了偷袭荆州,将所有的战船改装成商船,并挑选精锐兵士躲在船舱内。船上的摇橹兵士则扮作商人,穿上白色衣服,以此迷惑敌人。

〖叁〗、吕蒙白衣渡江的典故是指三国时期东吴将领吕蒙策划并实施的一次成功偷袭战。具体内容如下:战前准备:吕蒙到达寻阳后,将所有的战船伪装成商船,并选拔精锐士兵藏匿于船舱内。船上的摇橹士兵则扮作商人,统一穿上白色商人服装,以此迷惑敌人。

〖肆〗、听过吕蒙白衣渡江的典故。以下是该典故的主要内容: 背景: 公元219年,刘备自立为汉中王,封关羽为前将军,关羽决定征讨曹军。 关羽留下糜芳驻守江陵,傅士仁驻守公安,自己领兵攻打樊城。 关羽利用雨季水淹曹军,取得了重大胜利,名声大震。

〖伍〗、吕蒙白衣渡江是三国时期一次经典且成功的偷袭战。以下是关于吕蒙白衣渡江典故的详细解战役背景:吕蒙和陆逊共同策划了这次针对大将关羽的偷袭战。吕蒙先以抱病为由,推荐陆逊接手军队事务,利用陆逊的年轻和关羽的骄横心理,使关羽放松了警惕。

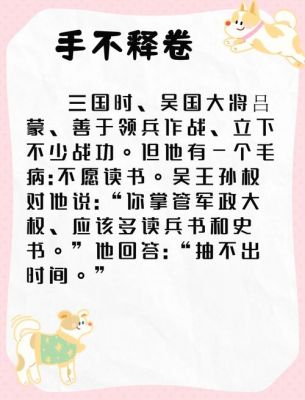

吕蒙手不释卷的故事

〖壹〗、《手不释卷》的故事简介:三国时期,吴国大将吕蒙原本没有文化知识,孙权为了提升他的素养,鼓励他学习史书与兵法。吕蒙总是以军队事务繁忙为由推脱,但孙权列举了自己及前人的例子,如“汉先武帝从前行伍出身,却手不释卷”。吕蒙深受感动,从此开始发愤学习,学问有了显著的提升。

〖贰〗、手不释卷的成语故事:三国时期吴国大将吕蒙没有文化知识,孙权鼓励他学习史书与兵法。吕蒙总是推说军队事多没有时间学习,孙权列举自己及前人的例子,如“光武当兵马之务,手不释卷,孟德亦谓老而好学。”吕蒙深受感动,从此发愤学习,学问提高很快。

〖叁〗、手不释卷的故事简短概括:三国时期,吴国大将吕蒙在孙权的鼓励下,开始勤奋学习。尽管他总是以军务繁忙为由推脱,但在孙权的启发下,他意识到学习的重要性,并开始抓紧时间读书,最终学问大增。 手不释卷的成语故事:三国时期,吴国大将吕蒙在孙权的鼓励下,开始学习史书与兵法。

〖肆〗、故事 三国时代,东吴有一员大将名叫吕蒙字子明。年青时,家 境贫困,无法读书。从军后,虽作战骁勇,常立战功,却苦于缺少文 化,不能把战例经验总结写下来。有一天,吴主孙权对吕蒙说:“你现在是一员大将,掌权管事,更 应该好好地读一些书,增加自己的才干。

吕蒙典故成语故事

〖壹〗、吕蒙典故成语故事如下:吕蒙是三国时期东吴的名将。他从小就胆识过人,学了一身好武艺。他的姐夫邓当是孙策手下的将领,吕蒙十五六岁时,曾偷偷跟着姐夫去参战。邓当发现后很生气,就告诉了吕蒙的母亲。

〖贰〗、吴下阿蒙 当初,孙权对吕蒙说:“你当权掌管事务,不可以不学习!”吕蒙用军中事务繁多来推辞。孙权说:“我难道想要你研究儒家经典,成为学识渊博的人吗?我只是让你泛览书籍,了解历史罢了。你说军务繁多,哪个像我(事务多)呢?我经常读书,自己认为很有好处。”吕蒙于是开始学习。

〖叁〗、吕蒙的成语故事是刮目相看,其故事如下:三国时,吴国有位将领,名叫吕蒙。他一直跟随孙权南征北战,为东吴的建国立业立下了汗马功劳。这位吕蒙不愧为英勇的战将,然而,自小未曾读书,所以,文墨没有,行事粗鲁,又全不懂礼仪文饰。大家都呢称他为“吴下阿蒙”。

〖肆〗、手不释卷的成语故事如下:三国时代,东吴有一员大将名叫吕蒙,字子明。他年轻时,因家里贫困,无法读书。从军后,虽然骁勇善战,立下了不少战功,却苦于缺少文化,不能把战例经验总结写下来。

〖伍〗、有关吕蒙的成语故事有如下:刮目相待guā mù xiāng dài 释义:刮目:擦眼睛,表示用新眼光看人。比喻去掉旧日的看法,用新的眼光来看待人或事物。出处:《三国志·吴志·吕蒙传》注引《江表传》:“士别三日,即更刮目相待。

〖陆〗、【士别三日,当刮目相待】吕蒙,字子明,汝南郡富陂县(今安徽阜南东南)人,少年时即随姊夫邓当渡江。吕蒙的姊夫邓当为孙策部将,吕蒙年仅十五六岁即随军出征。邓当死后,吕蒙代领其众,随孙权征战各地。

...当刮目相待”出处是哪里?其中有哪些历史典故呢?

“士别三日,当刮目相待”的出处是《三国志·吴志·吕蒙传》裴松之注引晋虞溥《江表传》以及《资治通鉴》卷六十六《孙权劝学》。历史典故如下:- 吕蒙的转变:三国时期,吴国的大将军吕蒙原本只有武略,没有学识,被大家称为“吴下阿蒙”。后来,在孙权的劝说下,他开始勤奋读书,增加见识。

首先纠正错别字,应该是士别三日定当刮目相看,出自出处:《三国志·吴志·吕传》注引《表传》:“士别三日,即更刮目相待。”解释:比喻即使三日不见,别人已有进步,即不能再用老眼光去看人。原文:初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。

不是吕布,是吕蒙,另外还有孙权、鲁肃 士别三日,当刮目相看,出处《三国志·吴志·吕蒙传》:初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪(yé)!但当涉猎,见往事耳。 卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。

” 从此二人结为好友.这就是成语“士别三日当刮目相看”和“吴下阿蒙”的出处.《三国志》是由西晋陈寿所著,记载中国三国时代历史的断代史,同时也是二〖Fourteen〗、史中评价比较高的“前四史”之一。三国志最早以《魏志》、《蜀志》、《吴志》三书单独流传,直到北宋咸平六年(1003年)三书已合为一书。

后来,在关羽水淹曹操七军,势不可挡时,吕蒙先示弱麻痹关羽的判断,再以白衣渡江,突破关羽的防线,而打下了樊城成功的一战。当时,原本轻视吕蒙的鲁肃,也才惊呼他已非吴下阿蒙。

感谢大家聆听我对于吕蒙的历史典故有哪些故事的经验分享介绍到此就结束了,希望我的知识可以帮到您。

还没有评论,来说两句吧...