其实被人忽略的历史典故是什么的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解被忽略的往往是最重要的事例,因此呢,今天小编就来为大家分享被人忽略的历史典故是什么的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

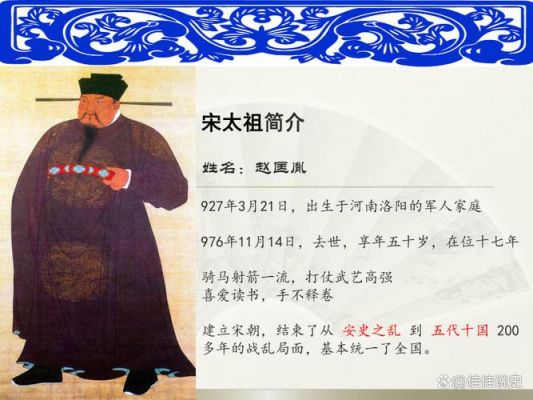

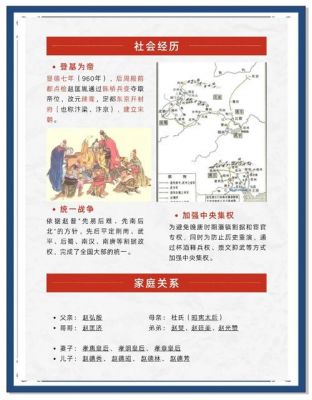

赵匡胤的历史典故

这个故事告诉我们,无论身份地位如何,都应诚实守信。典故二:“大救驾”与赵匡胤的奇缘 “大救驾”是安徽寿县的一种特色名点,其命名与赵匡胤有关。相传在公元956年,赵匡胤攻打南唐的寿州时,因粮草困顿而身体虚弱。当地百姓为他送来了一种用各种杂粮制成的饼,这种饼色泽黄亮、香味扑鼻,赵匡胤吃了之后胃口大开。

典故一:一文钱的尴尬 赵匡胤在成为皇帝之前,曾有一次因一文钱而陷入困境。故事发生在一次战败后,他单枪匹马逃出重围,又饥又渴。偶然发现一片西瓜地,他想要买瓜解渴,却发现自己的口袋空空如也。赵匡胤不愿失去尊严,于是打算强行吃瓜。

关于赵匡胤的典故主要有以下几点:陈桥兵变:内容:公元960年,赵匡胤在陈桥驿被部下拥立为帝,黄袍加身,即皇帝位,开创宋朝。意义:标志着后周的灭亡和北宋的建立。杯酒释兵权:内容:赵匡胤通过一次酒宴,以和平方式解除了大将石守信等人的军权,加强了中央集权。

杯酒释兵权是指宋朝初期,赵匡胤为了加强中央集权,避免禁军军将篡权,通过一次酒宴暗示高阶军官们交出兵权的历史事件。以下是该历史典故的详细解释:背景与目的:赵匡胤在“陈桥兵变”后被拥立为帝,建立宋朝。他担心禁军军将也会效仿他,通过类似的兵变篡夺自己的政权。

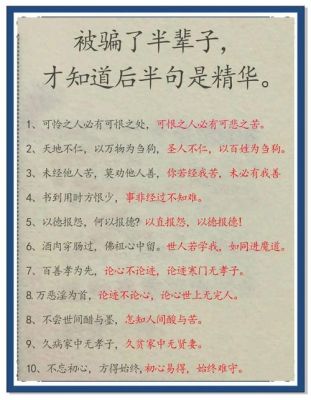

历史上有哪些被误解的名句?

〖壹〗、元稹悼亡诗《遣悲怀》有三首,都为名篇。其一:“昔日戏言身后意,今朝都到眼前来。衣裳已施行看尽,针线犹存未忍开。尚想旧情怜婢仆,也曾因梦送钱财。诚知此恨人人有,贫贱夫妻百事哀。”贫困生活固然有诸多不顺心,然而,从诗中所说到的在日常生活中引起哀思的几件事,可以看出诗人重在叙衷肠而不是说道理。

〖贰〗、无名氏的《送别》诗句常常被误读,原诗描述的是杨柳和杨花的景象,传递出对行人的依依不舍。正确的理解应该是诗中表达了对离别之人的深情和对归期的不确定。这句诗出自徐志摩的《再别康桥》,原意是形容光明的纯洁和无忧无虑,以及对比人的复杂性和不诚实。

〖叁〗、空穴来风一词源自战国时期楚国作家宋玉的《风赋》。宋玉对楚王解释说:“枳句来巢,空穴来风。其所托者然,则风气殊焉。”这里,“空穴来风”被用来比喻消息和谣言的传播并非无缘无故,而是有一定的原因。辞书如《汉语大词典》等也解释为:有了洞穴才进风,比喻流言乘机会传开来。

〖肆〗、被误解的名言名句第一:天才就是1%的灵感加上99%的汗水。 ---爱迪生这句话长期出现在语文教材上,目的是为了宣扬努力的可贵。可其实,我们都一直误解了爱迪生的原意。这句话后面其实还有一句话:但那1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要。第二“无奸不成商。

〖伍〗、被误解,不想辨清的诗句:知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。

〖陆〗、诗中,蝉声吟唱于西陆,诗人以蝉自比,描绘了自己在监狱中难以言说的苦闷情绪。他无法忍受年轻时的风采与白头时的无奈相对,正如蝉在露重风多的环境中难以飞翔。诗人感叹,自己的高洁品质无人相信,没有人能够理解他的心声。这种被误解和孤立的无奈,如同蝉的鸣叫在喧嚣中被忽视,难以传达。

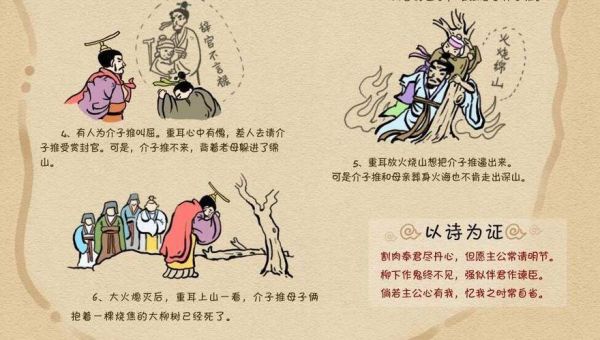

介子推和寒食节的历史典故介子推和寒食节的历史典故是什么

总结:介子推和寒食节的历史典故是一段关于忠诚、牺牲和纪念的感人故事。介子推的忠诚和牺牲精神被后人铭记,而寒食节也成为了汉族传统节日中重要的一部分。

介子推的忠诚与牺牲 流亡中的救助:在春秋战国时代,晋献公的妃子骊姬为了让自己的儿子继位,设计谋害了太子申生。申生的弟弟重耳为了躲避迫害,开始流亡生活。在流亡期间,介子推作为忠臣,一直陪伴在重耳身边。有一次,重耳饿晕,介子推为了救他,从自己腿上割下一块肉烤熟后喂给重耳吃。

介子推和寒食节的历史典故如下:介子推的忠诚与牺牲:在春秋战国时代,晋献公的妃子骊姬为了让自己的儿子奚齐继位,设计谋害了太子申生。申生的弟弟重耳为了躲避这场灾祸,开始流亡生活。在流亡期间,重耳身边只有少数几个忠心耿耿的人追随着他,介子推便是其中之一。

春秋战国时期,晋献公的宠妃骊姬为了让自己的儿子奚齐能够继位,设计陷害太子申生,导致申生自杀。申生的弟弟重耳,为躲避灾祸,被迫流亡他乡。在流亡期间,重耳历经磨难,最初追随他的臣子们纷纷离他而去,只有少数忠心耿耿者,如介子推,始终不离不弃。一次,重耳饥饿至极,晕倒在地。

为了纪念介子推,晋文公将绵山改名为“介山”,并在山上建立祠堂。他还把放火烧山的这一天定为寒食节,宣布全国在这一天禁止烟火,只准吃寒食。寒食节是中国传统节日,在夏历冬至后的第105天,清明节前的一两天。这一天最初作为节日时,人们禁止烟火,只吃冷食。

历史典故:介子推是春秋时期晋文公的大臣,曾在文公流亡时割股献食。文公归国后封赏群臣时却忘了介子推,介子推因此心灰意冷,辞官归隐山林。文公醒悟后求介子推受封,但介子推不愿接受,最终在文公烧山逼迫其出山时,烧死在山中。节日由来:据说,寒食节的由来与介子推被火烧死有关。

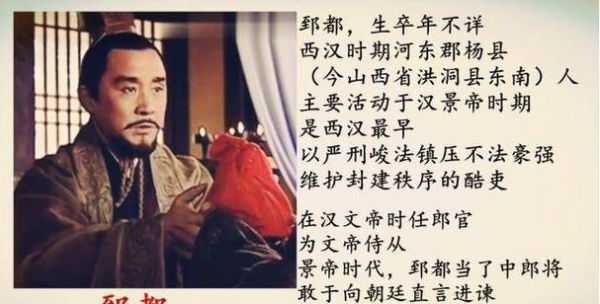

西汉名将郅都的历史典故

郅都也因此遭到了窦太后的记恨,要知道汉家皇室记仇那是有传统的,他们能保持很久很久,而郅都的命运也在这一刻被注定了。 为了平息窦太后的怒火,汉景帝只好暂时罢免郅都,然后又将郅都调到了边疆雁门做太守,给窦太后来了眼不见心不烦。 而郅都似乎并不只是擅长治安工作,对军国大事也很有见地,绝对是一个名将胚子。

早期生涯:郅都是西汉河东郡杨县人,活跃于汉景帝时期。他在汉文帝时期开始担任郎官,后升任中郎将,因其耿直的性格和敢于直言的品质而受到赏识。忠诚护主:在一次汉景帝在上林苑遭遇野猪威胁的事件中,郅都并未立即救贾姬,而是坚定地站在皇帝身边,强调皇室安危的重要性。

郅都是西汉河东郡杨县(今山西洪洞东南)出身的名人,活跃于汉景帝时期,以严刑峻法而闻名,是维护封建秩序的“酷吏”代表。他最初在汉文帝时期担任郎官,后升任中郎将,以其耿直的性格和敢于直言的品质而受赏识。

郅都,西汉时期河东郡杨县人,主要活动于汉景帝时期,是西汉最早以严刑峻法镇压不法豪强,维护封建秩序的酷吏。郅都在汉文帝时任郎官,为文帝侍从。景帝时代,郅都当了中郎将,敢于向朝廷直言进谏,在朝廷上当面使人折服。 汉景帝任命郅都当济南太守之后,济南郡路不拾遗。窦太后最后以汉朝法律把郅都处死。

40个不可不知的中古历史典故

〖壹〗、合纵连横 自秦孝公起,强大的秦国便有了统一天下的雄心,在纵横家苏秦的游说主张下,齐、楚、燕、韩、赵、魏六国结成联盟,“合纵”抗秦,秦谋士张仪则提出远交近攻的策略,用“连横”瓦解联盟,为秦国统一中国奠定了基础。

〖贰〗、中华上下五千年,产生了无数历史故事。当你说出一个典故的时候,知道它背后那段风起云涌、波澜壮阔的历史吗?何为永结秦晋之好?为什么说“问鼎中原”?“桃李满天下”又出自什么典故?【声明:本号为“全民阅读推广”官方公益账号,转载此文是出于传递更多信息之目的。

〖叁〗、【桀骜不驯】夏王朝第16代君王“桀是历史上著名的暴君,“桀犬吠尧”“桀骜 不训”都出于此人。【伊尹囚帝】“伊尹”是商王朝的开国功臣,也是中国第一位贤臣,历史上被视为臣道的楷模,后辅佐“外丙、仲壬、太甲”三王执政,亲作《伊训》《肆命》等,有“伊尹囚帝(太甲)”之典故。

〖肆〗、黄袍加身、拜呼万岁:唐王朝灭亡以后,中国先后经历了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代的更替,公元960年后周“点检”(职位名称,相当于皇家部队司令)赵匡胤在陈桥驿发动兵变,“黄袍加身、拜呼万岁”,夺取周政权,即位皇帝,建立宋朝,是为宋太祖,建都开封。

〖伍〗、大禹治水:鲧的儿子禹采取“开、通、疏、凿、引”的方法治水,成果显著。大禹治水有功,被推举为部落联盟首领。后来,禹本应禅让帝位给伯益,但禹的儿子启夺取了帝位,建立了中国第一个奴隶制国家夏。桀骜不驯:夏王朝的第16代君主夏桀是历史上著名的暴君,“桀骜不驯”一词即源于此。

冯唐易老,李广难封的典故。

“冯唐易老,李广难封”的典故分别源自《史记·冯唐列传》和李广的事迹:冯唐易老:冯唐是汉文帝时期的大臣,以孝悌闻名,且正直无私。冯唐曾向汉文帝推荐李齐,并直言李齐的才能不如廉颇、李牧,这反映了文帝对良将的渴望。冯唐通过详细阐述李牧在赵国边境的治军策略和战绩,最终得到文帝的认可,并因此获得官职的提升。

冯唐易老,李广难封的典故分别源自《史记·冯唐列传》和历史上对李广的描述。冯唐易老:来源:该典故出自《史记·冯唐列传》。含义:冯唐是汉文帝时的一位大臣,他为人正直无私,敢于进谏,不徇私情。然而,由于时运不济和官场排挤,他直到年老也没有得到升迁,仍然只是个郎官。

冯唐易老,指的是汉朝贤能之士冯唐因年岁增长而难以施展才华和抱负;李广难封,则是指西汉名将李广尽管勇猛善战,却未能获得应有的爵位和地位。冯唐易老的典故:冯唐是汉朝时期的一位贤能之士,他拥有出众的才华,但遗憾的是,他一直没有得到朝廷的重用。

李广难封的典故 典故出自西汉司马迁的《史记·李将军列传》。李广以良家子弟的身份参军抗击匈奴,因为他善于骑射,斩杀敌人首级很多。他曾随从皇帝出行,常有冲锋陷阵、抵御敌人,以及格杀猛兽的事,文帝说可惜没遇到时机,如果让你正赶上高祖的时代,封个万户侯不在话下。

“冯唐易老”这个典故出自于《史记.冯唐列传》,“李广难封”的典故出自《史记·李将军列传》。冯唐易老:冯唐是一位国家大臣,在汉文帝时期,就做到了上郎官的官位。但是因为其性格太耿直,所以时时处处遭到排挤,到年事已高也没有升迁。

冯唐易老、李广难封,是两个典故。冯唐易老,形容老来难以得志。李广难封,是指功高不爵,命运乖舛。①“冯唐易老”这个典故出自于《史记.冯唐列传》。冯唐是一位大臣,当初以孝悌而闻名,早在汉文帝时,就做上郎官的位置了。

陆海潘江的历史典故

陆海潘江的历史典故如下:“陆海潘江”是一个历史典故,源自中国古代的两位文学家陆机与潘岳。这个典故通常用来形容人的学识渊博,才思敏捷,文采斐然。陆机,字士衡,是西晋时期的文学家、书法家、政治家。他才华横溢,著述丰富,被誉为“太康之英”。他的作品风格独特,语言优美,深受时人及后世称誉。

“陆海潘江”是对才华横溢、学识渊博之人的赞美,源自中国古代文学典故,通常用来形容文人墨客的才情如大海般深邃、江河般浩瀚。 这一成语出自南朝梁代钟嵘所著的《诗品》,其中提到“陆才如海,潘才如江”。这里的“陆”指的是西晋著名文学家陆机,而“潘”则指同样在西晋时期享有盛名的文学家潘岳。

永康元年(300年),赵王司马伦废掉贾后,诛杀贾谧,并拉拢张华参与政变,张华拒绝后被杀。潘岳、石崇、欧阳建等人也于同年被赵王伦杀害。太安二年(303年),司马颖等起兵讨伐长沙王司马乂,陆机率大军为前锋,战败后被司马颖杀害。

张华因为支持武帝伐吴得到封赏,确立了他此后在朝中的重要地位。陆机兄弟太康间入洛阳,经张华延誉,得到任用。后来,张华被武帝岳父权臣杨骏所忌,不得参与朝政。惠帝时,贾谧专权,当时文人多投其门下,潘岳、石崇、左思、陆机陆云、刘琨诸人皆在其中,有二〖Fourteen〗、友之称。

悼亡诗》在中国文学史上的开创性地位著称。潘岳30余岁时出任河阳县令,倡导全县种植桃花,留下“河阳一县花”的典故。综上所述,“陆才如海,潘才如江”不仅指出了陆机与潘岳的文才深厚,也展现了他们各自独特的才华和贡献。这两位文学大家在不同领域留下了辉煌的篇章,为后世文坛树立了不朽的典范。

【典故出处】:南朝 梁 钟嵘《诗品》上卷:「余常言陆才如海,潘才如江。」 【成语意思】:比喻文才很大。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...