本篇文章给大家谈谈历史典故道德经有哪些篇目,以及道德经中的典故对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

无中生有暗度陈仓是什么意思

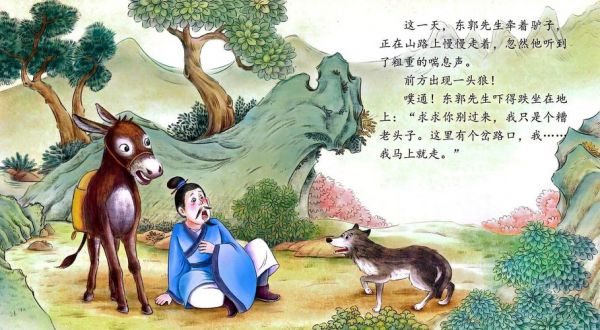

〖壹〗、含义:指的是凭空捏造事实,无依据地制造出一些不存在的事物或情况。性质:通常带有贬义,暗示某人在没有事实依据的情况下编造故事或说法。应用:这个成语常用来形容那些为了某种目的而编造谎言或制造假象的行为。“暗度陈仓”:含义:指的是在暗中采取行动,以一种看似合法或隐蔽的方式实施某种计划或策略。

〖贰〗、含义:这句话在反击他人时,意味着“不了解我,就别对我随便指点。你太low了,胡编乱造出来的话别跟我得瑟,连四字成语都没我说得好”。它传达了一种对他人无端指责和误解的反击态度,同时显示出说话者的机智和幽默。

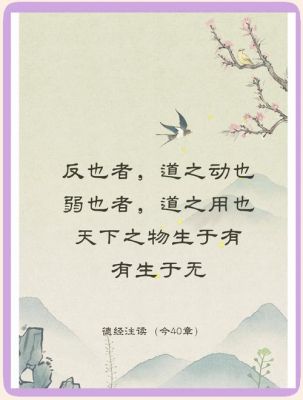

〖叁〗、“无中生有,暗度陈仓”的意思是凭空捏造不存在的事实,从而掩盖自己真正的意图。具体来说:无中生有:这个词源于《老子》中的“天下万物生于有,有生于无”,意指创造或捏造一些原本不存在的事物或情况。在这里,它用来形容一种通过虚构事实或情境来误导他人的行为。

〖肆〗、字面意思:从字面上看,“无中生有”指的是凭空捏造事实,“暗度陈仓”则指暗中策划、巧妙行事。但在这里,这两个成语被组合在一起,形成了一种独特的表达方式。实际含义:该梗的实际含义是反击那些不了解自己情况就随便指点的人。

〖伍〗、无中生有指的是凭空捏造不存在的事,暗度陈仓指的是隐藏的真实意图,背地里谋划着别有意图的行动。“无中生有,暗度陈仓”常用于形容他人不怀好意。无中生有出自《三十六计》,暗度陈仓出自《史记淮阴侯列传》。

见路不走的典故出处道德经

〖壹〗、见路不走的典故出处道德经的大道甚夷,而民好径。道德经,春秋时期老子所著的哲学作品,又称《道德真经》《老子》《五千言》《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。

〖贰〗、不走,并不是不能走,自身条件符合就可以走。只要是路都不走,那就是走了一条见路不走的路。做到了见路不走,找到自己的路走,你应该就是找到了因果的关系,找到了理性思考的路。见相非相,那是看破了表象,得到了真实的道理,即是见了如来,了了道了。

〖叁〗、见路不走是的一种能力,正如老子《道德经》中所述:“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善矣。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随,恒也。”遇到事了,找到哪些是客观实际我不能改变的,哪些是我能掌控改变的,见路不走是解决实事求是的可操作性问题。

〖肆〗、这两句谚语最早出自春秋老子的《道德经》第四十七章:“不出于户,以知天下;不规于牖,以知天道。其出也弥远,其知弥少。是以圣人不行而知,不见而明,弗为而成。”意思是:不走出家门,通过道就可以知晓天下事理;不观望窗外,通过道可以知晓自然规律。走得越远,对道就知道得越少。

〖伍〗、《道德经》第三十五章 往而不害 原文:执大象,天下往。往而不害安平太。乐与饵,过客止。道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不足既。译文:掌握“大道”的人,普天下的人们便会向他归顺、向往、投靠他而不互相妨害,于是大家都和平安泰。

幸福满足的历史典故

幸福满足与知足常乐为同义词,知足常乐的历史典故:《道德经》第四〖Fourteen〗、章,”故知足不辱,知止不殆,可以长久”。第四十六章,“故知足之足,常足矣。《道德经》第四十六章,“天下有道,却走马以粪。天下无道,戎马生于郊。祸莫大于不知足;咎莫大于欲得。故知足之足,常足矣。”的译文:天下有道,退马还田以耕种。天下无道,兵马驰骋于郊。

陶渊明 陶渊明从来没有停止过对于他心目中的美好完美的社会的追求,在桃花源记中土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。如此美丽的景色如此和谐的社会无一不体现出了陶渊明对于自己的理想的不懈追求。

胡九韶的故事:明朝时期,金溪人胡九韶家境贫困,但他每天黄昏时都会到门口焚香拜天,感谢上天赐给他一天的清福。尽管他们一天三餐都是菜粥,但胡九韶认为,能生活在太平盛世,全家人有饭吃、有衣穿、不至于挨饿受冻,且家中没有病人和囚犯,就是清福。这个故事成为了知足常乐思想的一个生动体现。

唐伯虎与仕途擦肩而过,唐伯虎没有悲伤,反而对自己的田园生活感到快乐。纳兰容若的恬适生活令他沉醉,他满足于这样的生活,所以他是快乐的。苏轼的豁达乐观令世人感慨,虽仕途不顺,但他不过分悲叹自己,反而生出这样的大境界,如何能令人不敬佩?皇帝的一句话,即刻就断送了柳永的仕途。

知足常乐典故 《道德经》第四〖Fourteen〗、章,故知足不辱,知止不殆,可以长久。第四十六章,故知足之足,常足矣。今人错解:知道满足总是快乐的。最大的特点是安于现状。

关于老子生平典故

关于老子生平的典故,主要包括以下几点:身世背景:老子生于鲁襄公二年,即公元前571年。他的父亲李乾是周朝的下层官吏,这使得老子在少年时期有机会接受良好的教育。职业生涯:老子后来成为周王室守藏室之史,负责征集、保管并饱览了周王朝及诸侯国的典籍,为他后来创立道家学说奠定了坚实的基础。

老子生平的典故主要包括以下几点:身世背景:生于鲁襄公二年:老子生于公元前571年,是春秋时期的著名哲学家、思想家。家庭环境:老子的父亲李乾是周朝的下层官吏,这为老子提供了少年时期接受良好教育的机会。

关于老子生平典故,可以归纳如下: 身世与教育 老子生于鲁襄公二年,即公元前571年。 他的父亲李乾是周朝的下层官吏,这使得老子在少年时期有机会接受良好的教育。 老子后来成为周王室守藏室之史,有机会征集、保管并饱览了周王朝及诸侯国的典籍,为他创立道家学说奠定了基础。

关于老子生平的典故,主要包括以下几点: 身世与教育 出生年份:老子生于鲁襄公二年,即公元前571年。 家庭背景:老子父亲李乾是周朝的下层官吏,这使得老子在少年时期有机会接受良好的教育。

老子生平的典故主要包括以下几点:生平简介:老子是中国古代的哲学家、思想家,道家学派的创始人。他生于鲁襄公二年,即公元前571年。家庭背景与教育:老子的父亲李乾是周朝的下层官吏,这为老子提供了少年时期接受良好教育的机会。

关于老子的生平典故,可以归纳如下:身世背景:老子生于鲁襄公二年,即公元前571年。他的父亲李乾是周朝的下层官吏,这使得老子在少年时期有机会接受良好的教育。职业经历:老子曾成为周王室守藏室之史,负责征集、保管并阅读了大量周王朝及诸侯国的典籍,为他后来创立道家学说奠定了坚实的基础。

道德经:如何才能学以致道?看完这三个典故,你才能掌握根本方法

所以,理论需要结合自身实践,历经无数次探索,方能掌握其中的道。举例二:百工居肆,以成其事;君子学,以致其道 子夏曰:“百工居肆,以成其事;君子学,以致其道。”古时候,各行业的工匠要整天在作坊里完成自己分内的工作,君子要终身学习才能达致他所追求的大道。

就是说:不要拘泥于对一事一物一时的看法,要用发展的眼光看问题,把握事物的内在运动规律。譬如生活中,一个家庭的道是什么,就是家和万事兴。一个公职人员的道是什么,就是全心全意为人民服务。第二句话:“知人者智也,自知者明也”。

读书学习是我生命的自觉,阐释圣典《道德经》,让我能致虚守静、净化心灵,使自己在教育教学的领域内尽心尽职,不断实现自身的专业发展与成长。 读《道德经》后,让我悟出了许多做人的道理。

老子出函谷关的典故

老子出函谷关的典故是关于他离开函谷关并在途中写下《道德经》部分章节的故事。当时的情况可以从以下几个方面进行了解:函谷关的历史背景 函谷关是古代连接中原和西北的重要通道,地理位置极为关键。在古代战争中,攻占函谷关往往意味着战争的胜利,因此这里经常发生著名的战役。

老子西出函谷关有紫气浩荡三千里,是种传说。

函谷关最著名的三个典故分别是“紫气东来”、“鸡鸣狗盗”和“终军弃繻”。“紫气东来”这一典故与老子紧密相关。老子预见到周王朝的衰落,决定西行隐居。当他经过函谷关时,关令尹喜观察到东方有紫气氤氲,预感到将有贵人到来。不久,老子便骑着青牛到来,并在此写下了著名的《道德经》。

OK,关于历史典故道德经有哪些篇目和道德经中的典故的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...