大家好,今天来为大家分享描写战争的历史典故有哪些的一些知识点,和描写战争的典籍的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

草木皆兵出自哪个战役

〖壹〗、草木皆兵出自历史上著名的以少胜多的战役——肥水之战。淝水之战的胜利者东晋王朝虽无力恢复全中国的统治权,但却有效地遏制了北方少数民族的南下侵扰,为江南地区社会经济的恢复和发展创造了条件。成语故事 草木皆兵 东晋时期,北方的大部分地区都被前秦王朝统治。前秦的国王苻坚野心很大,企图统治整个中国。

〖贰〗、“草木皆兵”的典故源于东晋时期的淝水之战。以下是关于该典故的详细解释:历史背景:东晋时期,北方前秦势力强大,欲南下进攻东晋。双方在淝水地区展开了一场关键战役。东晋将领谢玄在战斗前夕做梦,梦到周围的草木变成了士兵,这一梦境成为了典故的起源。

〖叁〗、草木皆兵的典故源于东晋时期的淝水之战。历史背景:东晋时期,淝水之战是东晋与北方前秦之间的一场关键战役。前秦皇帝苻坚率领大军进攻东晋,意图消灭对手。典故产生:在战斗过程中,由于局势不利和军队士气低落,苻坚的军队陷入混乱和恐慌。

草木皆兵出自哪个典故

这个成语来源于《晋书.苻坚载记》。公元383年,基本上统一了北方的前秦皇帝苻坚,率领90万兵马,南下攻伐东晋。东晋王朝任命谢石为大将,谢玄为先锋,率领8万精兵迎战。秦军前锋苻融攻占寿阳(今安徽寿县)后,苻竖亲自率领八千名骑兵抵达这座城池。

草木皆兵出自《晋书·苻坚载记》。这个成语与历史上的淝水之战有关,具体典故如下:背景:公元383年,前秦皇帝苻坚率领90万大军南下攻伐东晋,而东晋则以谢石为大将,谢玄为先锋,率领8万精兵迎战。事件:在战争过程中,苻坚与苻融登上寿阳城头观察晋军。

草木皆兵的典故源于东晋时期的淝水之战。历史背景:东晋时期,淝水之战是东晋与北方前秦之间的一场关键战役。前秦皇帝苻坚率领大军进攻东晋,意图消灭对手。典故产生:在战斗过程中,由于局势不利和军队士气低落,苻坚的军队陷入混乱和恐慌。

草木皆兵出自《晋书·苻坚载记》中的淝水之战典故。草木皆兵故事简介: 背景:公元383年,前秦皇帝苻坚率领90万大军南下攻伐东晋,东晋则以谢石为大将,谢玄为先锋,率领8万精兵迎战。 战事初起:秦军前锋苻融攻占寿阳后,苻坚亲自率骑兵抵达,并听信苻融的判断,认为晋兵不堪一击。

窃符救赵的历史典故

窃符救赵的历史典故第1篇:窃符救赵的历史典故秦昭襄王听到魏国和楚国发兵去救赵国,就派人去对魏安王说:“邯郸早晚得给秦国打下来。谁要去救,我就先打谁!”魏安王吓得连忙派使者去追晋鄙,叫他在当地安营。

信陵君窃符救赵是指战国时期,秦国围攻赵都邯郸,平原君一面与楚合纵(毛遂),一面委托信陵君向魏王求救,魏王被秦国威胁未允,信陵君窃取兵符,假魏王将令出兵救赵,事成后留在赵国未归。下面是我收集总结的窃符救赵的历史典故,希望大家喜欢。 窃符救赵的历史典故 篇1 中国历史上窃符救赵的故事就发生在汤阴一带。

窃符救赵的历史典故如下:背景:战国时期,赵孝成王在长平之战中中了秦国的反间计,用赵括取代廉颇,导致赵国大败,40多万兵士被秦国坑杀。前257年,秦军包围了赵国的都城邯郸,赵国形势危急。

“窃符救赵”是战国时期著名的历史典故。其主要内容如下:背景:魏安釐王二十年,秦国在长平之战后击败赵国军队,随后包围了赵国都城邯郸。赵国向魏国求救,但魏国虽然派遣了军队,却将其滞留在邺城,犹豫不决,不敢直接与秦军对抗。

窃符救赵,是战国时期著名历史典故。前260年,赵孝成王在和秦国的长平之战中,中了秦国的反间计,用“纸上谈兵”的赵括取代老将廉颇,结果导致赵国的大败,40多万兵士被秦国坑杀。前257年,秦国的军队包围了赵国的都城邯郸,赵国的形势非常危急。

在邯郸这片成语的沃土上,流传着一段脍炙人口的典故——“窃符救赵”。《史记·魏公子列传》记载,魏安釐王二十年,秦昭王击败赵国长平军后,步步紧逼,包围了邯郸。

赤壁之战主要有哪些经典情节?(成语典故)

〖壹〗、裴松之评论赤壁之战是说:「至於赤壁之败,盖有运数。实由疾役大兴,以损凌厉之峰,凯风自南,用成焚如之势。天实为之,岂人事哉?」李友松的《曹操兵败赤壁与血吸虫病关系之探讨》一文,指出曹操赤壁之战兵败的原因是「疾病」—急性血吸虫病。赤壁之战的战场恰恰是当时血吸虫病严重流行的地区,而且时间又是血吸虫病的感染季节。

〖贰〗、赤壁之战的成语典故如下:赤壁之战是中国历史上著名的战役之一,留下了很多成语典故。以下是其中一些常见的成语典故:草木皆兵:在赤壁之战中,曹操的军队处于劣势,他便采用疑兵之计,让士兵扮成草木,在远处摇曳不定,使得敌军感到有埋伏,从而达到扰乱敌军的目的。

〖叁〗、长坂之战 –乌林之战–江陵之战 赤壁之战是中国历史上著名的以弱胜强的战争之一。公元208年(汉献帝建安十三年)曹操率领水陆大军,号称百万,发起荆州战役,然后讨伐孙权。孙权和刘备组成联军,由周瑜指挥,在长江赤壁(今湖北赤壁市西北,一说今嘉鱼东北)一带大破曹军,从此奠定了三国鼎立格局。

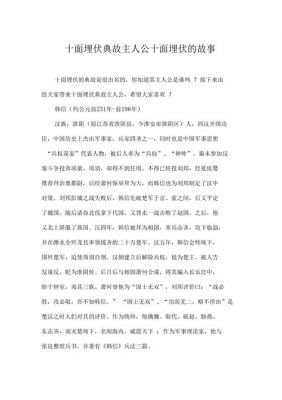

十面埋伏描述的是哪个历史事件

〖壹〗、成语“十面埋伏”讲述的是楚汉相争时期韩信与项羽之间的故事。以下是对这一历史事件的详细解析:背景介绍 在楚汉相争的动荡时期,汉王刘邦为了击败强大的对手项羽,重用了淮阴人韩信。韩信以其卓越的军事才能,先后为刘邦活捉了多位敌方的王侯,包括魏王豹、赵王歇、燕王藏荼和齐王田广,为刘邦的统一大业立下了汗马功劳。

〖贰〗、《十面埋伏》描绘了楚汉相争中垓下之战的情景:公元前202年,西楚霸王项羽与汉王刘邦在垓下(今安徽灵璧县东南)展开最后的大决战。刘邦起用韩信为大将,以30万汉军的绝对优势把十万楚军紧紧包围在垓型游漏下楚营内。夜间,刘邦的谋士张良令会楚地方言的汉兵用箫吹楚曲,唱楚歌,以此动摇楚军军心。

〖叁〗、十面埋伏描述的是楚汉相争中的垓下之战。以下是关于这一历史事件的详细解释:楚汉相争背景:楚汉相争是中国历史上的一段重要时期,主要讲述了刘邦和项羽两大势力争夺天下的故事。垓下之战的重要性:作为楚汉相争的最终决战,垓下之战的重要性不言而喻。

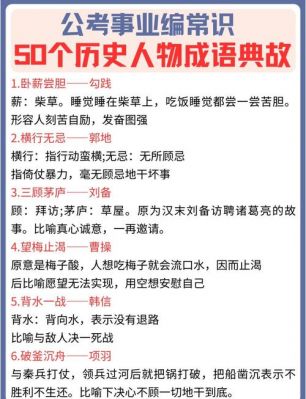

破釜沉舟的典故说的是什么事情

〖壹〗、破釜沉舟的典故源于秦朝末年,赵国被秦军围困在巨鹿,赵王向楚国求援。楚怀王派宋义为上将军,项羽为次将,带领二十万人马去救赵国。宋义却迟迟不肯出兵,项羽多次劝说都被拒绝。最后项羽破釜沉舟,焚毁船只,誓死与秦军决战,终于激发了士气,宋义也被迫跟随出兵。最终,项羽率军大败秦军,成功解救了赵国。

〖贰〗、“破釜沉舟”的典故源于秦朝末年项羽领兵救赵的故事。具体来说:背景:秦朝末年,农民起义风起云涌,其中项羽和刘邦是著名的起义军领袖。公元前208年,赵王歇及张耳被秦将王离围困在巨鹿,形势危急。楚怀王派宋义、项羽领兵救援。

〖叁〗、破釜沉舟的典故可追溯至秦末的巨鹿之战。 项羽为复仇叔父项梁,亲率两万精兵迎战章邯。 在渡漳河之际,他下令销毁所有烹饪用具。 过河后,他又命令将所有船只凿沉。 士兵们仅被分配三天的口粮。 巨鹿之战中,项羽凭借此计成功击败秦军。

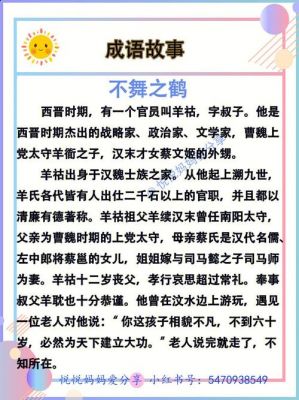

千里走单骑的故事简介

千里走单骑故事的主要内容如下:主要讲述的内容就是关羽跟刘备失散了之后,关羽身陷曹营,后来关羽知道了刘备的下落,在袁绍那里,于是关羽就想要去寻找自己的大哥,他单枪匹马而且需要保护着大哥的两个妻子,因此开始了千里寻找长兄的过程。

关羽千里走单骑的故事:三国时期,关羽、刘备在下邳失散后,关羽为曹操所俘,在曹操处受到曹操礼遇;在关羽了解到刘备的下落时,就要去投奔刘备,但是曹操不肯放行;没有通关文书的关羽一路上过五关斩六将,最后护送刘备的家眷在谷城和刘备团聚了。

千里走单骑故事简介:英雄失散:在三国时期,关羽和刘备在下邳不幸失散,关羽被困在了曹营。了解到兄讯:后来,关羽了解到了刘备的下落,他决心单人匹马,保护着两位皇嫂,千里迢迢去寻找兄长刘备。过五关斩六将:在这一路上,关羽遭遇了五关的阻拦,分别是孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植以及他们的手下秦琪。

故事背景 “千里走单骑”是《三国演义》中的一个经典情节,主要讲述了关羽在了解到兄长刘备的下落后,不顾一切艰难险阻,单人匹马保护刘备的家眷千里寻兄的故事。关羽陷身曹营 在故事开始,刘备与关羽在下邳失散,关羽为了保护刘备的家眷,暂时投降了曹操。

有哪些关于楚汉之争的历史典故?

**鸿门宴**:项羽在鸿门宴上意图加害刘邦,但刘邦机智逃脱,这一事件成为了描写险象环生、智勇对决的经典故事。 **垓下之战**:在垓下,项羽与刘邦进行了最后一次的决定性战斗。尽管项羽英勇无比,但最终因众叛亲离,败给了刘邦,这一战役成为了英雄末路的象征。

以下是一些关于楚汉之争的历史典故:-指鹿为马:赵高欲为乱,恐群臣不听,乃先设验,持鹿献于二世。-韩信点兵:韩信在刘邦麾下时,曾经有一次点兵,结果点出了30万大军。-鸿门宴:项羽在鸿门宴上设下陷阱,企图杀害刘邦。-垓下之战:项羽率领大军与刘邦军队在垓下展开了一场惨烈的战斗。

背水一战 在楚汉之争中,韩信为了击败赵国,采取了背水一战的策略。他仅以1200人马对抗赵国的20万大军,在太行山的井陉关进行了这场著名的战斗。韩信巧妙地布置了背水阵,最终成功战胜了赵军,这一战例成为了军事史上的经典。

解衣推食【成语故事】楚汉相争时期,项羽手下的韩信因得不到重用就投靠刘邦。刘邦认为韩信是一个很好的人才,就把他的衣服送给韩信,还给韩信送去精美的食物、兵马。韩信带兵灭掉齐国。

OK,关于描写战争的历史典故有哪些和描写战争的典籍的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...