大家好,如果你们想深入了解关于输入关键词}的问题,那么请继续阅读下去。在这篇文章中,我会为大家提供全面的知识,并且会尽可能地回答你们对汉服历史典故有哪些疑惑并还会对汉服历史文化介绍 相关的讲解

汉朝女性衣服从曲裾深衣发展到直裾深衣,有何区别?

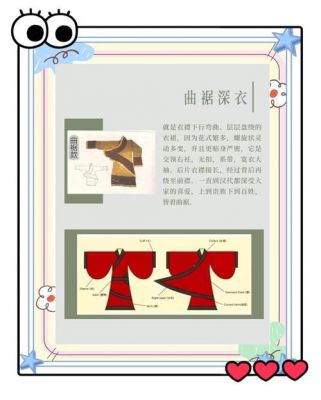

曲裾深衣与直裾深衣的区别 曲裾深衣是古代汉族女性常穿的一种服装,其特点是衣襟绕身,形成一曲线状的裙摆。这种款式在西汉时期尤为流行,当时的皇后就非常喜欢穿曲裾裙装。一次在河边跳舞时,皇后穿的云英紫裙被风吹起,形成美丽的褶皱,从此宫中流行起了这种有意折叠出的褶皱裙子,被称为“留仙裙”。

是衣冠体系中的一种,其短者被叫作裋褕,衣襟裾为方直,区别在于曲裾。裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直,衣裾在身侧或侧后方,没有缝在衣上的系带,由布质或皮革制的腰带固定。

衣襟长度的区别 曲裾深衣的后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角形,经过背后再绕至前襟,腰部通常用大带固定,可以遮住三角形衽片的末梢。直裾的衣襟长度不如曲裾,下摆部分剪裁为垂直,衣裾在身侧或侧后方,没有缝在衣上的系带,而是由布质或皮革制的腰带固定。

曲裾袍起源于先秦时期,到了汉代成为一种流行的服装,男女皆宜。 该服饰的特点是交领较低,穿着时会故意展示多层领子,形成“三重衣”的效果。 曲裾袍的襟裾边缘设计精致,随身体动作盘旋缠绕,形成流动的装饰。 这类服装衣长及地,行走时不会露出足部,体现出含蓄和儒雅的气质。

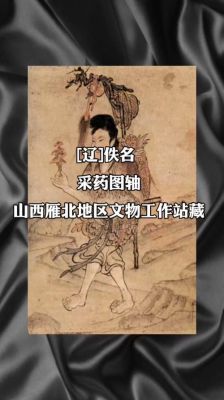

十六国时期胡人单于的服饰装束是怎样的?

〖壹〗、胡人单于,是两晋十六国时期来自于印度次大陆上次生类人匈奴人后裔部族的首领爵号。其服饰装束,基本上沿袭了东周列国时代匈奴胡人较之于华服简短的样式,故有“胡服骑射”的典故。事实上,我们现代人所穿戴的无论是中山装、西装、休闲装等,都是对胡服演绎变迁的结果。

〖贰〗、他们身穿赭色衣服,头上无巾帻冠帽,可以明显看出大多是剃去了头顶外的头发。从和林格尔壁画来看,所谓披发,乃是指剃去头顶部以下头发的髡头,头顶上的长发下披后,有的打成小髻,有的梳成大辫。所谓索头也就是只带有小髻或长辫。

〖叁〗、此外,魏晋时期汉族服饰的一大特点是借鉴胡服,尤其是在装束上。胡服是指我国北方游牧民族的服装,以窄袖短衣、长裤和靴子为主,满足了游牧骑马的需要。裤褶、裲裆、半袖衫等服饰的流行,不仅反映了胡汉文化的交融,也体现了群众生活实践的优选,丰富了汉族传统服饰文化。

〖肆〗、“胡服”进入中原,也意味着原来被称之为“胡人”的匈奴、鲜卑等族与汉族的融合大致完成。 唐朝建立后,帝国的影响力远达中国周边地区,军力强盛,文化自信,所以从上流社会到普通升斗小民,都在穿“胡服”,戴“胡帽”,一般士女也学习“胡妆”,都不觉得奇怪,这也从一个侧面看出民族的自信。

〖伍〗、魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期,这个时候因为大量的胡人搬到中原来住,胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。 男服服饰: 礼服:除了北周以外,最大礼服祭服,仍只有一种,与汉代大致相同,惟衣裳主色稍有差异。

君子死冠不免

〖壹〗、意思是:君子即使死去,也不会使自己的衣冠变得凌乱。这句话是子路临死前说的。公元前481年,卫灵公时,有一美丽妖冶的南子夫人,很是放荡与卫灵公的长子即太子蒯聩有染,后来卫灵公知道此事,蒯聩怕被诛杀便逃亡在外。灵公死后,大臣欲立公子郢为君。公子郢推让,认为太子的长子姬辄还在,而且已经成人,按照法制应立其为国君。

〖贰〗、君子死,冠不免的意思是,君子虽死,但帽子不能掉(古代帽子掉了是一种侮辱)典故是这样的:孔子的重要门生子路任卫国大夫孔悝的邑宰,孔悝参与推翻卫国国君的政变,子路以“食其食者不避其难”的态度力图阻止这场政变,在激烈的战斗中,子路冠下的丝缨被击断,他说:“君子死而冠不免”。

〖叁〗、子路的死,带有强烈的悲剧色彩。他本可以不死,但他选取了捍卫道义,孤身和敌人对抗,最终死于敌手,被剁成肉酱。这是一种伟大的向死而生的精神!公元前480年,子路在卫国权臣孔悝(kuī)的手下做官。卫国还是不安定,卫出公的老爸蒯聩一直想把儿子的国君之位抢回来。

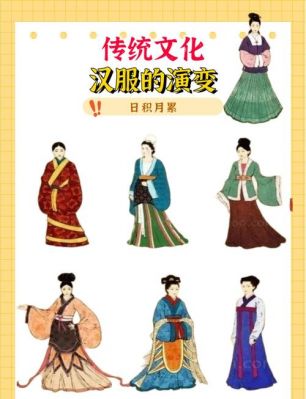

汉族服装有着怎样的发展变化?

后来有了深衣早期的时候上衣和下衣是分开的,后面为了穿衣方便,而且工艺也进步了,直接将衣和裳缝合在一起,成了完整的结构,被称为深衣,这种衣服穿着比较便捷,男女老少都喜欢穿,不过在正式的场合,比如说一些祭祀典礼,还是会穿符合礼法的上衣下裳。

衣服的款式空前丰富,主要表现在深皮缓衣和胡服上。百家学说对服饰的完善有着一定的影响,诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同,并创造了深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围,成了礼仪的表现形式,从此中国的衣冠服制更加详备。

满清统治时期,汉族人的服装面貌发生了重大变化。顺治二年,清政府在全国推行剃头改服制度,要求10天内剃头并改梳发辫。违反者将被处死。这一政策导致大量汉族人被捕杀。长期的抵制斗争最终促使清政府做出一些让步,保留了一些汉族衣装的特点。

汉服束腰的是什么朝代?

〖壹〗、宋代的朝服形制多样,其中包括通天冠服、远游冠服等。这些朝服通常以金玉带束腰,配以蔽膝,整体造型庄重华丽。 公服是宋代品官平常工作时所穿的常服,其特点为圆领、大袖,下裾加一横襕,头戴幞头,脚穿朝靴。

〖贰〗、束腰并非汉服的一部分,而是源自古代欧洲的一种时尚趋势,其历史悠久,延续了数百年。 在中国历史上,并没有确切的记载显示汉服中有束腰的习俗。 关于束腰的记载,较为著名的例子出现在春秋时期的楚灵王身上。

〖叁〗、束腰是古代欧洲的陋习,历史长达千年。汉服没有束腰史。明确记载喜欢束腰的只有春秋时期的楚灵王,并留下来“楚王好细腰,宫中多饿死”的典故。

〖肆〗、汉服是指汉代(公元前202年-公元220年)及之前的服饰,而唐装则是指唐代(618年-907年)的服饰。汉服以宽袍大袖、腰带束腰等特点为主,注重展示身体线条的美感。唐装则偏向于华丽、富丽堂皇的设计风格,常见的特点有立领、宽袖和露足。汉服通常采用丝绸、麻布等材质,注重轻盈柔软的触感。

〖伍〗、商朝时期,冠服制度开始形成。到了西周,服饰制度逐渐完备。商朝有了文字记载,据考古发现,当时的汉服已有基本形态,主要由上衣和下裙组成。上衣袖口狭窄,无扣,以宽腰带束腰,前裙用以遮盖膝盖。周代服饰继承了商代风格,但也有所变化。

披发左衽的典故

披发左衽的典故主要源于古代汉族对服饰习俗的特定理解和应用。具体来说:左衽的含义:左衽指的是衣襟向左掩覆,这是中原以外少数民族的传统装束。在汉族传统习俗中,衣襟通常是向右掩覆,象征着华夏的风习。披发左衽的象征:《论语·宪问》中提到”被发左衽”,意指若无贤臣的辅佐,孔子可能会陷入胡人的服饰习俗。

另外,汉族传统习俗,死者之服(寿衣)用左衽,以示阴阳有别。虽然有些出土墓葬,死者不穿左衽,但并不能说明汉人传统习俗中没有逝者穿左衽的礼制。《论语·宪问》:“被发左衽”《汉书·终军传》:“大将军秉钺,单于犇幕;票骑抗旌, 昆邪 右衽。

典故:先秦·孔子《论语·宪问》:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐,微管仲,吾其被发左衽矣。”意思是说要是没有管仲,我们就得沦为蛮夷那样,穿着左衽的衣服,披散着头发。”披发左衽是蛮夷的服饰。披发左衽”就是典型的胡人装束。

《论语·宪问》中提到的被发左衽,指的是若无管仲这样的贤臣,孔子可能会陷入胡人的服饰习俗。在汉族传统习俗中,死者穿着寿衣通常采用左衽,以示阴阳有别,但并不能据此推断活人也常穿左衽。例如,《礼记·丧服大记》中提到小敛和大敛时,祭服皆为左衽,这是为了表达对逝者的尊重和悼念。

汉服历史典故有哪些的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于汉服历史文化介绍、汉服历史典故有哪些的信息别忘了在本站进行查找喔。

还没有评论,来说两句吧...