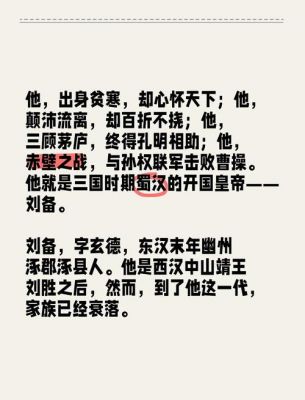

大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下刘备的失败历史典故是什么的问题,以及和刘备失败过多少次的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

刘备本有两次机会一统天下,可为何最后都失败了?

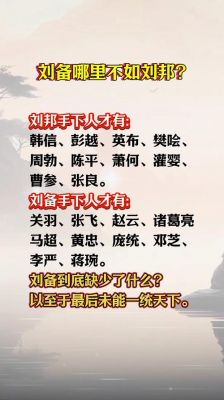

〖壹〗、综上所述,刘备错失统一天下的机会,既有外部因素,也有内部原因。关羽的失策和蜀汉的军事结构劣势,加之刘备本人的命运,共同作用导致了蜀汉未能实现一统天下的壮志。

〖贰〗、可以说是东吴让刘备失去了统一天下的好机会,若东吴不再背后捣乱的话,刘备恐怕真能延续汉室,最终统一天下的也不是晋,而依旧是汉朝了。

〖叁〗、败在他多次犹豫不决,感情用事,在乎的事情都放在假仁义上,刘备确实是优待部下,但他毫无谋略是不可争的事实。关羽去世后战力大伤,本不应该进攻东吴,确依旧执意进攻,导致与东吴交恶。之后的战役中将战线拉得过长,不听诸葛亮劝说实力削弱,军师的没落使得刘备六神无主。

〖肆〗、综上所述,刘备的失败除去实力因素外,性格上过于仁义以及荆州问题的决策失误是导致他未能一统天下的关键原因。

夷陵之战,相传刘备有75万大军,为何最后还是失败了?

〖壹〗、综上所述,刘备在夷陵之战中的失败是由于他过于轻敌、战术失误、以及发动的是一场不义之战等多种因素共同作用的结果。这一战役的失败也对蜀汉的国力和刘备的军事威望造成了严重的打击。

〖贰〗、最后,刘备发动的是一场不义之战,结果只能是失败。官渡之战、赤壁之战、夷陵之战,是三国时期最著名的三场战争,结果都是发动战争的一方,兵败如山倒。这究竟是为什么呢?首要的原因,当然是防守的一方准备的充分,攻击的一方大意轻敌。

〖叁〗、刘备在夷陵之战时并没有75万大军,最后全军覆没的原因主要是刘备失去了冷静,急于求胜,且遭遇了陆逊的火攻策略。刘备没有75万大军 刘备在夷陵之战中声称有75万大军,但这实际上是一个夸大的数字。根据历史记载和战况分析,刘备的军队数量远未达到这个规模。

〖肆〗、刘备在夷陵之战时并没有75万大军,其失败的原因主要是过于急躁和缺乏冷静。刘备军队人数问题 刘备在夷陵之战时声称有75万大军,但这一数字显然是夸大的。实际上,刘备的军队人数可能在10万左右。历史上的大战,参战人数往往被夸大,以彰显军队的声势和威猛。

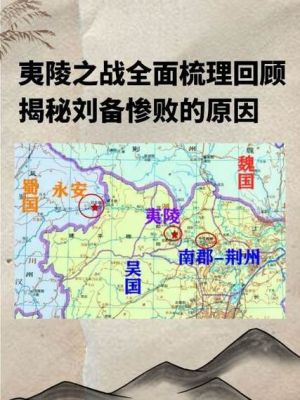

〖伍〗、夷陵之战,刘备失败的主要原因就是:以疲惫之师对付精锐之师。公元222年,刘备打着给关羽报仇,夺回荆州的旗号,与冯习,张南,吴班等将领,率领精兵数万,从建平到夷陵绵延七百里,扎下几十个营寨。孙权派陆逊率领潘璋,徐盛,丁奉等将率领五万精兵据敌。陆逊下令诸将坚守碍口,没有命令不能出战。

懂历史的能跟我讲讲刘备为什么失败了呢

然而这不说明刘备注定失败,他最大的错误就是夷陵之战。如果合理对待兄弟义气和与孙权那边的关系,事情不会那么糟。注意当时曹操已经挂了(曹操220年挂的),继任者草曹丕大逊于其父。夷陵之战导致的恶果,诸葛亮很长时间才得以弥补,这一点,刘备的责任不可推卸。

第六,刘备内无良谋,本人不懂兵法,孙权部下能人辈出,谋略深远,谋略上输了第六招。 综上所述刘备不输何为? 问题六:刘备为什么会失败 《三国演义》里的管理问题,本身带有浓重的中国传统文化的色彩,从现代管理的角度来审视它,只能是批判地继承和借鉴,对于今天管理水平的提高还得用科学管理的方法。

原因:经济上地盘小,人口少,国力不足。据蜀,西连青藏,南临十万大山之地,东接长江中下游平原,又有大山环抱,沃野千里,农耕经济发达,封建血缘网络胶滞,一定程度上打压了商品经济。战略上,其始误于隆中对,千里之遥而二分兵力。其终则关羽、刘备、诸葛三分兵力,安得不败。

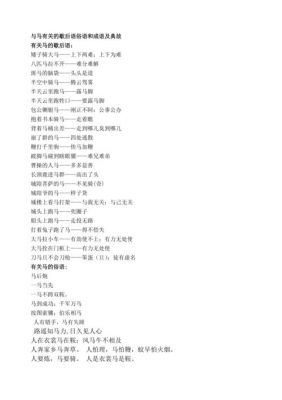

刘备大意失荆州是什么意思

“刘备大意失荆州”是指三国时期,刘备因疏忽大意、骄傲轻敌而导致荆州失陷的历史事件。具体来说:事件背景:在三国时期,荆州是战略要地,诸葛亮派遣关羽镇守此地。事件经过:关羽在镇守荆州期间,出兵攻打曹操。然而,这一行动给了孙权可乘之机,他趁机袭击并占领了荆州。

刘备大意失荆州是指三国时期,刘备因疏忽大意而失去了对荆州的控制。荆州是三国时期的一个重要地区,位于长江中游,是连接中原和南方的交通枢纽,也是军事、经济、文化的中心。刘备在赤壁之战后,通过联盟孙权和夺取荆州,逐渐扩大了自己的势力范围。

“刘备大意失荆州”是一个成语典故,现比喻因疏忽大意而导致失败或造成损失。具体来说:成语含义:该成语源于三国时期的历史事件,意指由于粗心大意、骄傲轻敌而导致的失败。这里的“大意”指的是疏忽、不谨慎的态度。历史事件:在三国时期,诸葛亮派关羽镇守荆州。

这一事件成为后世警示的一个典故,用来劝诫人们不要因疏忽大意而导致失败或造成损失。我们可以说,关羽的失误是因为他的“大意失荆州”,这一成语也成了后人用以自我反省和警示的警句。另一方面,当人们面临困境或错误时,也会用“大意失荆州”来为自己的失误作辩解。

大意失荆州,即三国时期,名将关羽失去荆州三郡(南郡、武陵、零陵)的典故。现比喻因疏忽大意而导致失败或造成损失,有粗心大意、骄傲轻敌的意思。失荆州的原因:关将军骄傲自大,在蜀汉内部人际关系极差,没有人缘,得罪的人太多。关将军不知道敌国。他低估了曹操和魏(其实是“汉”。

陆逊火烧连营七百里,聪明一世的刘备为何会犯下如此大错呢?

〖壹〗、刘备放弃了水军。这也是刘备失败的主要原因之一,夷陵之战起初,刘备是水陆并进的,水军与陆军相辅相成,互相照应,才能一路凯歌,打到夷陵。

〖贰〗、蜀军大乱,被吴军连破四十余营。陆逊火烧连营的成功,决定了猇亭之战蜀败吴胜的结果。9:新野一战,刘备以少胜多打败曹操,曹操引五十万大军前来报仇。刘备的三千人马走到当阳县,突然被曹兵截住,战到天明才摆脱曹兵的追赶,护卫刘备家小的赵云发现不见了刘备,走散了糜夫人母子,急集合三十骑,又杀**军中寻找。

〖叁〗、后来刘备为给生死兄弟关羽报仇,大兴蜀国十万大军讨伐东吴(小说里号称75万),被陆逊火烧连营。刚刚建立起来的精锐大军,几乎全军覆灭,而且一些优秀的青年将领也战死了。使蜀国元气大伤,刘备是聪明一世,糊涂一时。关羽的性格是狂妄自大,他早年追随刘备。

〖肆〗、马良的确才华出众,为刘备坐稳西川出了不少力,可惜死得较早。马谡虽说智商较高,也一度取得诸葛亮的赏识,只可惜后来一步棋走错,丢了街亭。因此当人读起这一句话时,一则叹马良死得过早,二则叹马谡聪明一世,糊涂一时。

〖伍〗、而且在战役指挥上,刘备也算不上军事才能卓著,并犯了兵家大忌,让军中的营帐连绵四百理驻扎,这给东吴陆逊火烧连营,全灭蜀军提供了机会。

三国|猇亭之战(夷陵之战)刘备失败的真正原因是什么?

刘备的失败并非偶然,他的怒气使他冲动地出兵,不顾战略风险。在作战指导上,他将大军带入难以展开的崎岖山道,同时在面对吴军的顽强抵抗时,未能及时改变部署,导致军队分散,陷入被动。最终,刘备自食其果,遭遇了“覆军杀将”的惨败。

夷陵之战刘备失败的原因主要有以下几点:不利的外部环境 面临两线作战的压力:刘备在夷陵之战时,不仅要对付东吴,还要时刻提防北方的曹魏。由于曹丕在夷陵之战期间并未出兵干涉,使得刘备处于以一敌二的困境。

夷陵之战刘备失败的原因主要有以下几点:战略误判与外部环境制约刘备错误判断曹丕会出兵牵制孙权,结果曹丕坐观成败,使吴军能全力对抗蜀汉。同时,蜀汉还要分兵防备曹魏,像黄权部在江北,这削弱了前线的战斗力。

战略决策失误 刘备在夷陵之战中的首要失误在于其战略决策。他因情感冲动而出兵伐吴,忽略了蜀汉的根本目标——北伐曹魏,兴复汉室。这一决策不仅偏离了蜀汉的长期战略目标,还使得蜀汉在战争中处于被动地位,最终未能实现其战略意图。用人失策 在人才方面,刘备的失误同样明显。

但刘备却因关羽之死,无比悲愤,根本不听劝告。另外,当时也的确出现了攻打东吴的时机。首先,关羽被杀几个月后,吕蒙就病死了。其次,在过去的一年时间里,曹魏和东吴打了两仗,东吴全部失败。曹休在历阳大败吴军,并派兵渡过长江,打砸抢烧了芜湖。关羽死后,曹仁从襄阳撤到了宛城,孙权派陈邵驻守襄阳。

夷陵之战,刘备本来有很大的胜算,为什么最后会以失败告终,这个就要从刘备的心态、天时、地利、人和等角度来综合考虑。我们都知道影响战争的因素很多,但总的来说不外乎天时、地利、人和,其实这几样一开始就是站在刘备这边的,可惜刘备没有把握好。

历史上刘备都有哪些气急败坏的时候?

长坂坡之败后的气急败坏:刘备在当阳长坂坡被曹操打败,只好丢弃妻子逃走。在喘息之际,因有人说赵云向北去了(可能暗指投降曹操),刘备气急败坏,拿手戟投向那人。将庞统驱逐出庆功宴:刘备在涪城举行宴会庆祝军事顺利时,庞统提醒他征伐他人国家不应视为乐事。刘备当时已喝醉,发怒将庞统驱逐出宴会,但不久后又后悔并请回了他。

长坂坡之败后的气急败坏:刘备在当阳长坂坡被曹操打败,丢弃妻子逃走。在喘息之际,因有人说赵云可能投降曹操而气急败坏,拿手戟扔向说话人。将庞统驱逐出庆功宴:在涪城庆功宴上,刘备因庞统提醒其征伐他人国家不应享受快乐而恼羞成怒,将庞统驱逐出宴会,但不久便后悔并请其回来。

这就是刘备虽然有这么多的失败或挫折,但他能够及时做出调整,包括这些气急败坏的时刻。夷陵之战,刘备败了一个穷干流净,但他没有责备任何人,包括投降了魏国的黄权,这大概是他已经调整好了心态有关吧!连黄权这种情况的人都不追究,这对于蜀汉国的团结是非常有利的,也难怪刘备能够三分天下有其一。

关于刘备的失败历史典故是什么的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...