大家好,今天给各位分享老人言中的历史典故有哪些的一些知识,其中也会对老人言讲的是什么进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

折胫河历史典故

殷纣王典故记载了一则故事,讲述了他晚年昏庸不理朝政的荒唐行径。一天,他和苏妲己在摘星楼上玩耍,无意中看到了河边的一幕。一位老人和孩子挑着柴火准备过河,当时正是寒冬腊月,河面上结了一层薄冰。孩子一伸脚就感到刺骨的寒冷,而老人却从容地趟过了河。

淇园是商朝的国家园林,还有三海子、摘星台、鹿台、淇水关、折胫河、三仁祠、箕子庙等历史遗迹。朝歌,是中国商王朝国都 ,3000年前的商朝武丁大帝是朝歌城市的奠基者,商王盘庚时期,将商的国都迁到了沬邑,武丁、武乙、帝乙、帝辛四个帝王以沬为都,商纣王执政时期将沬改为朝歌。

这首诗讲的是荆轲刺秦王,刺杀秦王是必死的任务,荆坷肯定会死在秦国,燕国太子丹在易水边送荆坷。“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”也是这个典故。骆宾王在易水送别朋友的时候,不由得想起当年的壮士荆轲从这里出发去刺杀秦王时的种种情景,于是写下了这首诗。

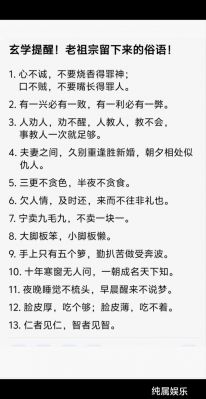

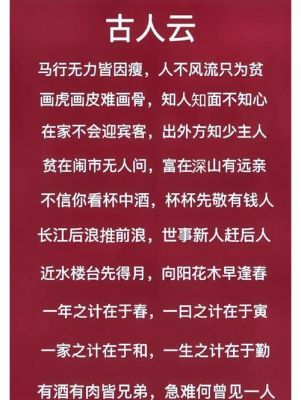

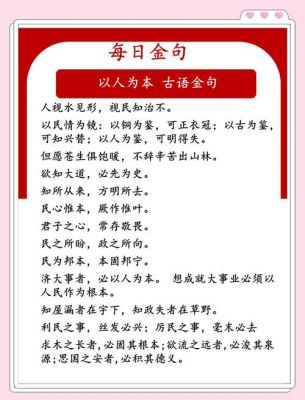

...古代流传下来老百姓口头上常说的一些有历史典故的语言。

〖壹〗、拍马屁:典故:源于元朝文化。蒙古族百姓相遇时,常拍对方的马屁股并夸赞,以博得马主人的欢心。后来,这种行为演变为不顾客观实际、专门奉承讨好别人的讽刺用语。下马威:典故:出自《汉书·叙传》,原指官员初到任时要对下属显示威风。

〖贰〗、地名传承:在无锡,有很多地名与范蠡有关,如蠡河、蠡桥、蠡园、马蠡港桥等,这些地名都承载着范蠡与西施的传奇故事。民谣流传:在太湖边上的老百姓口头中,至今还流传着“种竹养鱼千倍利,感谢西施和范蠡”的民谣,反映了当地人民对范蠡和西施的感激与敬仰。

〖叁〗、俗语来源很广,既来自人民群众的口头创作,也和诗文名句、格言警语、历史典故等有关联。中国人最常说的200句俗语(上),附出处,非常实用!吃着碗里的,看着锅里的。你要爱他,不值什么,我拿平儿换了他来好不好?那薛老大也是“吃着碗里的看着锅里的”。(《红楼梦》十六回)早知今日,悔不当初。

〖肆〗、《画龙点睛》传说中国古代有一个叫张僧繇的画家,他在一个寺院的墙上画了四条龙,这四条龙都没画上眼睛。有人问他,为什么不给龙画上眼睛呢,他说,画上眼睛,龙就会飞去。听的人不相信,偏要让他画上。张僧繇没有办法,只好用毛笔在龙头上点上了眼睛。

〖伍〗、基本概念不同。谚语是熟语的一种。是流传于民间的比较简练而且言简意赅的话语。多数反映了劳动人民的生活实践经验,而且一般都是经过口头传下来的。

倒海移山历史典故

〖壹〗、倒海移山是中国古代传说中的一则故事,也被称为《愚公移山》。故事发生在古代,有一位叫愚公的老人,他家门前有两座巨大的山,一座叫北山,一座叫南山。这两座山给他和他的家人带来了很多不便和困扰,于是愚公决定要将这两座山搬走。愚公的举动引起了众人的嘲笑和嘲讽,他们认为这个主意太疯狂和不可能实现。

〖贰〗、“覆海移山”这一成语的出处源自中国古代的神话传说和文学作品,最早可以追溯到《庄子》以及后世的道教典籍与民间故事中。这一成语通常用来形容力量巨大、气势磅礴或完成看似不可能的任务。“覆海移山”并不是直接出自某一部具体的古代文献,而是由后人根据古代神话传说及文化背景提炼而成的成语。

〖叁〗、倒海移山是汉语中的一个成语,形象地描绘了某种力量的强大,能够撼动大海,移动高山。它通常用来形容人的法力、力量或者意志的超凡。这个成语最早出现在《封神演义》第八二回中,描述了一位穿着皂色衣服,头戴莲子箍,手持宾铁锏,骑着糜鹿的壮士,他的形象正是倒海移山的体现。

〖肆〗、比如,一个团队为了实现某个宏伟目标,可能会付出巨大的努力,这种精神就可以被称为“移山倒海”。此外,当描述某些重大工程或历史变革时,也常用到这一成语。例如,修建三峡大坝这样的大型水利工程,需要克服无数技术难题和自然挑战,其过程完全可以称得上是“移山倒海”。

为什么人们都说73岁和84岁是一个坎,有什么典故?

人73岁和84岁被视为生命中的一个“坎”,主要源于对古代圣人孔子和孟子寿命的纪念与敬畏。具体来说:历史典故:这一说法与孔子和孟子的寿命紧密相关。孔子活了73岁,孟子活了84岁,这两个年龄因此被视为具有特殊意义的数字。

总结:73岁和84岁被视为生命中的一个“坎”,主要是受到历史文化典故和心理暗示作用的影响。在科学上,并没有确凿的证据支持这一说法。因此,我们应该以科学的态度看待生命的每一个阶段,保持健康的生活方式,积极面对生活中的挑战。

岁和84岁被认为是人生的“坎”,主要源于我国古代对两位圣人的去世年龄的避讳和迷信。具体来说:历史背景:73岁对应的是春秋时期“孔圣人”孔丘的去世虚龄,而84岁则对应战国时期“亚圣”孟轲的去世虚龄。这两位圣人在我国历史上具有极高的地位和影响力。

人73岁和84岁被视为生命中的一个“坎”,主要源于对孔子和孟子去世年龄的传统观念。以下是具体原因:历史典故:孔子和孟子分别活到了73岁和84岁。这两位古代思想家在我国历史上具有极高的地位,被尊为“圣人”和“亚圣”。由于他们的巨大影响力,他们的去世年龄被后人所铭记。

人73岁和84岁被视为生命中的一个坎,主要源于对孔子和孟子去世年龄的传统文化认知。以下是具体原因:历史典故:这一说法源自我国古代对孔子和孟子寿命的观察。孔子活了73岁,孟子活了84岁,按中国人的虚岁算法得出。

人们常说73岁和84岁是人生的一道坎,主要源于以下两个原因:古代圣贤的生命年限:孔子的影响:孔子,作为儒家学派的创始人,被尊为“至圣”。他生于公元前551年,去世时享年73虚岁。由于孔子的卓越成就和深远影响,人们将他的生命年限视为一个具有象征意义的门槛。

祠堂巷历史典故

祠堂巷与于谦相关的历史典故主要有以下几点:于谦诞生地:地点:祠堂巷是明朝名臣于谦的诞生地。背景:在于谦出生时,他就以其响亮的哭声和出众的容貌吸引了人们的注意,老人们预言他未来必有大作为。少年才智展现:事件:于谦六岁时进入外塾学习,展现出惊人的聪明好学。

在明朝洪武三十一年四月二十七日午时,一个非凡的生命降生在清河坊太平里的一个家庭,他便是日后享有盛名的“于青天”于谦。一出生,于谦就以其响亮的哭声和出众的容貌吸引人们的注意。老人们预言他未来必有大作为,可惜他们已年事已高,无法亲眼见证。六岁时,于谦进入外塾学习,他的聪明好学令人惊叹。

垂暮之年历史典故

〖壹〗、历史上有许多与垂暮之年相关的典故,以下是其中两个例子: 孔子的垂白之年:这个典故源自《论语》。孔子在儒家传统中被誉为伟大的学者和教育家。当孔子年事已高,白发苍苍时,他仍然坚持教育和传播他的学说。有一次,有人问他,是否有什么事情已经不再关心。孔子回答说:垂白之年,可以无所必。

〖贰〗、这个成语的出处可以追溯到宋代诗人张元干的《庐川词·醉落魄》:“年华垂暮犹离索。”这句诗表达了即使在年华已逝的晚年,依然感到孤独和无助的情感。垂暮之年的意思是指人已经年老,生命即将走到尽头。

〖叁〗、【典故出处】:宋 张元干《庐川词 醉落魄》:「年华垂暮犹离索。 【成语意思】:垂:将,快要;暮:晚,老年。快要到老年。

文章分享结束,老人言中的历史典故有哪些和老人言讲的是什么的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

还没有评论,来说两句吧...