今天给各位分享北固亭历史典故的知识,其中也会对北固亭在什么地方进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

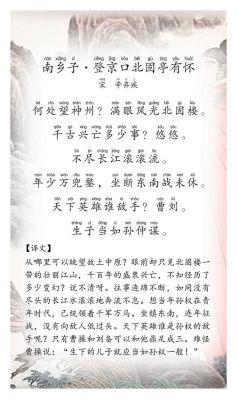

南乡子登京口北固亭有怀中的典故

〖壹〗、《南乡子·登京口北固亭有怀》中的典故主要是“生子当如孙仲谋”。以下是关于这一典故的详细解释:典故来源:该典故出自《三国志·吴书·吴主传》注引《吴历》。

〖贰〗、《南乡子·登京口北固亭有怀》:是宋代大词人辛弃疾的作品。此词通过对古代英雄人物的歌颂,表达了作者渴望像古代英雄人物那样金戈铁马,收拾旧山河,为国效力的壮烈情怀,饱含着浓浓的爱国思想,但也流露出作者报国无门的无限感慨,蕴含着对苟且偷安、毫无振作的南宋朝廷的愤懑之情。

〖叁〗、《南乡子·登京口北固亭有怀》是宋代词人辛弃疾的佳作。这首词通过对古代英雄人物的赞美,展现了辛弃疾渴望金戈铁马、收复失地、为国效力的壮志豪情,字里行间流露出深厚的爱国情感。同时,词中也流露出报国无门的无奈与对南宋朝廷苟且偷安、缺乏斗志的愤懑。

〖肆〗、杜甫的无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。辛弃疾巧妙地化用了这两句,不仅增强了诗句的气势,更抒发了他对历史兴亡的感慨。词中通过描绘北固楼的壮丽景色,表达了对过往英雄人物的敬仰。孙权的典故源远流长。孙权十九岁继父兄之业统治江东,西征黄祖,北拒曹操,独据一方。

〖伍〗、南乡子·登京口北固亭有怀表达了作者对历史兴亡的感慨,以及对英雄人物的敬仰。诗中开头“何处望神州?满眼风光北固楼”,表达了诗人站在北固楼上,遥望北方,心中无限感慨。接着,“千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流”,诗人以长江的不息奔流来比喻历史的绵延不绝,表达了对历史兴亡的深深思索。

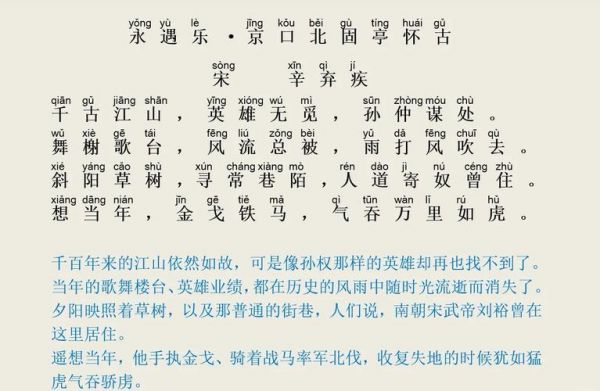

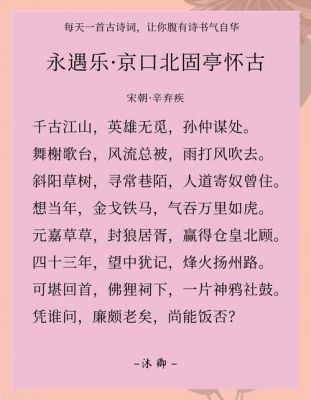

永遇乐京口北固亭怀古中的五个典故

《永遇乐·京口北固亭怀古》中的典故有以下五个:孙权的典故:“英雄无觅孙仲谋处”。孙权曾多次在此地拒敌于江北,但这样的英雄现在已不复存在,昔日的繁华与功业也都被岁月的风雨消磨殆尽。此典故表达了对南宋政权苟且偷生、偏安江左的不满,以及对投降派的强烈谴责。刘裕的典故:“寄奴曾住”。

《永遇乐·京口北固亭怀古》中的典故有以下五个:孙权的典故:内容:孙权击败曹操,建太平伟业,多次于此拒强敌于江北。寓意:表达了对南宋政权苟且偷生、偏安江左的不满,以及对投降主和派的强烈谴责。

《永遇乐·京口北固亭怀古》中的典故主要包括以下五个:孙权的典故:内容:英雄无觅孙仲谋处。孙权曾多次于此拒强敌于江北,建立太平伟业。意义:表达对南宋政权苟且偷生、偏安江左的不满,以及对长期以来投降主和派的强烈谴责。刘裕的典故:内容:寄奴曾住。

永遇乐京口北固亭怀古的五个典故,是孙权的典故、刘裕的电故、宋文帝的典故、后魏太武帝的典故、廉颇的典故。该词是辛弃疾登临北固亭,感叹报国无门的失望,凭高望远,写下的怀古名作。全词豪壮悲凉,义重情深,表示出作者报效国家的强烈愿望和对宋室不能进用人才的慨叹。

《永遇乐·京口北固亭怀古》中五个典故的通俗解释如下:英雄无觅孙仲谋处:解释:孙仲谋即孙权,是三国时期吴国的君主。他在京口建立了政权,是历史上著名的英雄人物。作者在词中感叹,如今已难以找到像孙权这样的英雄人物的踪迹,表达了对英雄逝去的遗憾和慨叹。

永遇乐京口北固亭怀古中五个典故的通俗解释急需

〖壹〗、《永遇乐·京口北固亭怀古》中五个典故的通俗解释如下:英雄无觅孙仲谋处:解释:孙仲谋即孙权,是三国时期吴国的君主。他在京口建立了政权,是历史上著名的英雄人物。作者在词中感叹,如今已难以找到像孙权这样的英雄人物的踪迹,表达了对英雄逝去的遗憾和慨叹。寄奴曾住:解释:寄奴指南朝宋武帝刘裕,他因功业显赫而被后人这样称呼。

〖贰〗、望中犹记涉及北魏拓跋焘追击宋文帝之事。拓跋焘追击至长江边,但因种种原因未能成功南下渡江进攻南宋,这段历史也在词中被提及。表达了作者对战争与国家的深刻思考。详细解释不再赘述,直接进行下一内容。廉颇老矣此典故出自战国时期名将廉颇的故事。

〖叁〗、用了孙权、刘裕(寄奴)、刘义隆、佛狸祠、廉颇五个典故。上阙写孙权和刘裕京口是三国时吴大帝孙权设置的重镇,并一度为都城,也是南朝宋武帝刘裕生长的地方。孙权以区区江东之地,抗衡曹魏,开疆拓土,造成了三国鼎峙的局面。尽管斗转星移,沧桑屡变,歌台舞榭,遗迹沦湮,然而他的英雄业绩则是和千古江山相辉映的。

〖肆〗、《永遇乐·京口北固亭怀古》中的典故有以下五个:孙权的典故:内容:孙权击败曹操,建太平伟业,多次于此拒强敌于江北。寓意:表达了对南宋政权苟且偷生、偏安江左的不满,以及对投降主和派的强烈谴责。

〖伍〗、《永遇乐·京口北固亭怀古》中的典故有以下五个:孙权的典故:“英雄无觅孙仲谋处”。孙权曾多次在此地拒敌于江北,但这样的英雄现在已不复存在,昔日的繁华与功业也都被岁月的风雨消磨殆尽。此典故表达了对南宋政权苟且偷生、偏安江左的不满,以及对投降派的强烈谴责。刘裕的典故:“寄奴曾住”。

永遇乐京口北固亭怀古典故有哪些?

〖壹〗、《永遇乐·京口北固亭怀古》中的典故有以下五个:孙权的典故:内容:孙权击败曹操,建太平伟业,多次于此拒强敌于江北。寓意:表达了对南宋政权苟且偷生、偏安江左的不满,以及对投降主和派的强烈谴责。

〖贰〗、《永遇乐·京口北固亭怀古》中的典故有以下五个:孙权的典故:“英雄无觅孙仲谋处”。孙权曾多次在此地拒敌于江北,但这样的英雄现在已不复存在,昔日的繁华与功业也都被岁月的风雨消磨殆尽。此典故表达了对南宋政权苟且偷生、偏安江左的不满,以及对投降派的强烈谴责。刘裕的典故:“寄奴曾住”。

〖叁〗、《永遇乐·京口北固亭怀古》中的典故主要有以下几个:孙权的典故:内容:英雄无觅孙仲谋处。孙权曾多次于此拒强敌于江北,建立太平伟业。意义:表达对南宋政权苟且偷生、偏安江左的不满,以及对投降主和派的强烈谴责。刘裕的典故:内容:寄奴曾住。

〖肆〗、《永遇乐·京口北固亭怀古》中的典故主要包括以下三个:孙权典故:内容:“千古江山,英雄无觅孙仲谋处,舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。”解释:此句怀念的是东吴大帝孙权。作者通过赞美孙权,表达了对英雄人物的敬仰,同时也隐含了对当时南宋统治者偏安江南、不思进取的不满。

〖伍〗、《永遇乐·京口北固亭怀古》中的典故主要有以下几个:孙权典故:内容:“千古江山,英雄无觅孙仲谋处,舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。”解释:此句怀念孙权,表达了对他的赞叹,同时隐含着对当时统治者偏安江南的不满。

〖陆〗、永遇乐京口北固亭怀古的五个典故,是孙权的典故、刘裕的电故、宋文帝的典故、后魏太武帝的典故、廉颇的典故。该词是辛弃疾登临北固亭,感叹报国无门的失望,凭高望远,写下的怀古名作。全词豪壮悲凉,义重情深,表示出作者报效国家的强烈愿望和对宋室不能进用人才的慨叹。

在北固亭有什么三国典故?

〖壹〗、在北固亭,有着丰富的历史典故,其中便包括了三国时期的名将孙权的故事。孙权,这位年轻的江东之主,在十九岁时便继承了父兄的基业,开始展现他的军事才华。他不仅西征黄祖,还成功地抵挡了曹操的北侵,最终在赤壁之战中以少胜多,大败曹操的大军,那时他年仅二十七岁。

〖贰〗、这句诗出自宋代词人辛弃疾的作品《永遇乐·京口北固亭怀古》,典故涉及到三国时期的孙权。词人登高北望,感慨英雄难觅,而孙权作为曾经的英雄人物在此地留下了深刻的痕迹。下面详细解释这个典故。解释一:背景介绍 辛弃疾的这首词作于京口北固亭,这里是三国时期吴国重要的军事要塞。

〖叁〗、赤壁之战大破曹兵,年方二十七岁。因此可以说,上面这两句是实写史事,因为它是千真万确的历史,因而更具有说服力和感染力。作者在这里一是突出了孙权的年少有为,“年少”而敢于与雄才大略、兵多将广的强敌曹操较量,这就需要非凡的胆识和气魄。二是突出了孙权的盖世武功,他不断征战,不断壮大。

〖肆〗、《南乡子·登京口北固亭有怀》中的典故主要是“生子当如孙仲谋”。以下是关于这一典故的详细解释:典故来源:该典故出自《三国志·吴书·吴主传》注引《吴历》。

〖伍〗、第一处:千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。这里用典是为了怀古抒情,引用三国孙权建京京口的典故。

〖陆〗、孙仲谋:三国时的吴王孙权,字仲谋,曾建都京口。舞榭歌台:演出歌舞的台榭,这里代指孙权故宫。榭,建在高台上的房子。寻常巷陌:极窄狭的街道。寻常,古代指长度,八尺为寻,倍寻为常,形容窄狭。引伸为普通、平常。巷、陌,这里都指街道。寄奴:南朝宋武帝刘裕小名。

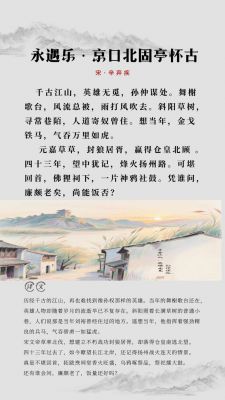

诗词里的历史——京口北固亭

辛弃疾:南宋著名词人辛弃疾,曾在镇江知府任上登临北固亭,并写下《永遇乐·京口北固亭怀古》这首脍炙人口的词作。词中通过对历史人物的追忆和感慨,表达了辛弃疾对时局的忧虑和对国家未来的期望。这首词不仅展现了辛弃疾的文学才华,也反映了他的政治抱负和爱国情怀。

《永遇乐·京口北固亭怀古》:辛弃疾在此亭怀古,感叹宋文帝刘义隆“元嘉北伐”的壮志未酬,以及自己身处南宋末年的无奈与激昂。历史与现实的交织:辛弃疾通过诗词,将京口北固亭的历史与南宋末年的现实相结合,表达了对英雄往昔的追忆和对时代变迁的感慨。

南乡子·登京口北固亭有怀表达了作者对历史兴亡的感慨,以及对英雄人物的敬仰。诗中开头“何处望神州?满眼风光北固楼”,表达了诗人站在北固楼上,遥望北方,心中无限感慨。接着,“千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流”,诗人以长江的不息奔流来比喻历史的绵延不绝,表达了对历史兴亡的深深思索。

京口是古城名,故址在今天江苏省的镇江市。北固亭又名北固楼,在镇江东北的北固山上。作者登上北固亭,想起历史上的一些人物、事件,不禁感慨万端,写下这首词。题为“怀古”,实际是借古喻今,以抒怀抱。上片追怀与京口有关的历史人物。词的开头“千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

《南乡子·登京口北固亭有怀》是宋代词人辛弃疾的佳作。这首词通过对古代英雄人物的赞美,展现了辛弃疾渴望金戈铁马、收复失地、为国效力的壮志豪情,字里行间流露出深厚的爱国情感。同时,词中也流露出报国无门的无奈与对南宋朝廷苟且偷安、缺乏斗志的愤懑。

登北固亭,怀古伤今。这首词的背景是辛弃疾在宋宁宗嘉泰三年(1203)六月末被任命为绍兴知府和浙东安抚使后不久。第二年阳春三月,改派到镇江担任知府职务。当时的镇江在历史上曾经是英雄用武、建功立业之地,成为与金人对垒的重要防线。

关于北固亭历史典故的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...