大家好,关于因私废公的历史典故很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于以私废公的知识,希望对各位有所帮助!

以私废公是哪个典故

〖壹〗、以私废公的意思是由于私情而废弃公务。典故出处: 成语出处:该成语最早见于《三国志·李通传》中的“方与曹公戮力,义不以私废公”。 具体故事:在《三国演义》第五十回中,关羽在华容道拦截曹操,尽管曹操曾对关羽有恩,但关羽在面临公务与个人私情的选取时,最初表示“岂敢以私废公”。

〖贰〗、以私废公是“诸葛亮私徇亲情,公然受之不受处分一事”的典故。以下是关于以私废公的典故的 三国时期,诸葛亮以忠诚和智慧著称。但在历史上,他面临过以私废公的质疑。这个典故源自他的亲侄子诸葛乔,在当时的蜀国深受民众喜爱和官员尊重。

〖叁〗、在古代,公私分明是一项重要的道德准则。其中,“以私废公”这一说法,便是对因私情而忽略或放弃公务行为的警示。此成语源自明·罗贯中《三国演义》第七十六回,生动描绘了因私情而可能导致的公事受损的情景。故事中的主人公,面对私人情感与国家大事的抉择时,毅然决然地选取了后者。

〖肆〗、这次讲述的成语以私废公,就和关羽放走曹操有关,一块儿来看看背后的故事是怎样的吧。今天的三国成语故事见于《三国演义》第五十回,发生在曹操败走华容道期间,相关人物分别为关羽、曹操、程昱。原文如下:程昱曰:某素知云长傲上而不忍下,欺强而不凌弱;恩怨分明,信义素著。

〖伍〗、该成语出自明·罗贯中的《三国演义》第七十六回。在故事中,徐晃为了激励士兵攻克关羽,提出重赏千金的承诺,但当主公询问他为何如此时,他回答说:“今日乃国家之事,某不敢以私废公。”这句话表明了徐晃在公务面前,不会因为个人的私情而有所偏袒或懈怠。

三过家门而不入的主人公是谁

〖壹〗、大禹简介:这是大禹治水中发生的故事。《孟子·滕文公上》载,“禹疏九河……八年于外,三过家门而不入”。《史记·夏本纪》载,“禹……居外十三年,过门而不入”。古时候,洪水泛滥,为了让人们能过上安定的生活,舜帝派大禹去整治洪水。

〖贰〗、三过其门而不入的主人公是大禹。这是大禹治水中发生的故事,具体情节如下:故事背景:大禹在治理洪水期间,全身心投入工作,三次经过自己的家门都没有进去。第一次经过家门:大禹听到妻子因分娩而在呻吟,还有婴儿的哇哇哭声,但因为他怕耽误治水工作,所以没有进去。

〖叁〗、大禹三过家门而不入,是因为他全身心投入到治水的伟大事业中,以国家和人民的利益为重,三次路过家门都因治水任务紧急而未能回家。第一次:大禹在治水过程中,第一次路过家门时,听到妻子分娩的呻吟和婴儿的哭声。

〖肆〗、三过家门而不入是大禹治水中发生的故事。故事主人公:大禹。故事背景:大禹在治理洪水期间,为了全身心投入治水工作,曾三次经过自己的家门都没有进去。具体情节:第一次:大禹听到妻子因分娩而呻吟,还有婴儿的哭声,但怕耽误治水工作,没有进去。

〖伍〗、三过家门而不入的典故讲的是大禹的故事。以下是关于这个典故的详细解人物:该典故的主人公是大禹,他是中国古代神话传说中的治水英雄。故事背景:这个典故出自古代神话传说故事《大禹治水》。大禹在治理洪水的过程中,三次路过自己的家门都没有进去。

〖陆〗、大禹的事迹还被后人编成了许多寓言故事,比如“三过家门而不入”,用来形容那些为了国家和人民利益而不顾个人家庭的人。在大禹治理洪水的过程中,他展现出了非凡的领导才能和无私奉献的精神,赢得了人民的爱戴和尊敬。他的故事激励了无数人,成为了中华民族宝贵的精神财富。

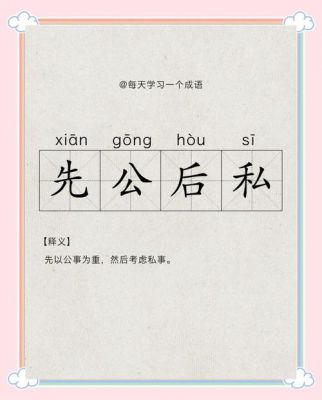

什么私什么公的词语有哪些

‘徇私废公’中的‘徇’意为曲从,‘废’则是放弃的意思。这一成语指的是因为私情而放弃公理,强调在处理事务时不应受个人情感的影响,而应坚持公正的原则。这一成语出自《战国策·燕策一》,描述了燕昭王听取了郭隗的建议,决心废除私利,推行公道。

以私害公、以词害意、以辞害意、以文害辞,这些词语在汉语中有着深刻的含义。以私害公,源自《韩诗外传》中的故事,讲的是楚国白公之乱时,一位忠臣为了忠于君主而不惜牺牲个人利益,体现了个人利益不应损害公共利益的原则。这句话常用于强调公私分明的重要性。

以私害公的近义词为“以私废公”。以私废公:这个词语的意思是由于个人私情而废弃或忽视了公务,即因为个人的私利或情感而影响了对公共事务的处理或职责的履行,与“以私害公”含义相近,都强调了私人利益对公共利益的负面影响。

于公于私是一个成语,意思是在公事和私事方面都要处理得当,不能偏废其中任何一方。具体来说,于公指的是公共利益、公共事务,即以公众利益为重,在处理公共事务时要尽力做到公正、公平、公开。

什么公什么私的词语 相关词语和解释大公无私 大公无私【解释】指办事公正,没有私心。现多指从集体利益出发,毫无个人打算。【出处】汉·马融《忠经·天地神明》:“忠者中也,至公无私。”【示例】要把你的志向拿定,而且要抱着一个光明磊落、~的心怀。

私德的词语有:公尔忘私,植党自私,以私废公。私德的词语有:天道无私,营私作弊,乌鸟私情。2:结构是、私(左右结构)德(左右结构)。3:注音是、ㄙㄉㄜ_。4:拼音是、sīdé。私德的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:词语解释【点此查看计划详细内容】个人的恩惠。

以私害公成语故事

〖壹〗、【成语故事】楚白公在危难中,庄之善辞别母亲准备去代替楚白公去死,快要到朝廷上,庄三次不敢下车,身边人问他如果害怕就可以回去。庄说:“害怕是我的私事,为君主去死是公事,君子是不会以私害公的。”于是毫不犹豫去替死。【示例】义重而恩轻,则不以私害公。

〖贰〗、第二天两军交战,羊斟直接驾驶者马车冲向敌营,华元反应过来的时候已经晚了,愤怒的问道羊斟,为何要出卖自己。羊斟回到道:昨天吃羊肉是你做主,今天打仗了,该轮到我做主了。就这样,部队还在前线厮杀,主帅却被送进了敌营。后来就留下“羊斟惭羹”这一成语,意为以私害公。

〖叁〗、营私罔利: 指谋求私利。以私害公: 指因私情而损害公道或公德。以私废公: 由于私情而废弃公务。赃私狼藉: 指贪污受贿,行为不检,名声败坏。赃私狼籍: 指贪污受贿,行为不检,名声败坏。少私寡欲: 寡:少;欲:欲望。指仆人的欲望很小。无私有弊: 私:私心;弊:欺骗、蒙混的事情。

以私废公什么意思

以私废公的意思是由于私情而废弃公务。典故出处: 成语出处:该成语最早见于《三国志·李通传》中的“方与曹公戮力,义不以私废公”。 具体故事:在《三国演义》第五十回中,关羽在华容道拦截曹操,尽管曹操曾对关羽有恩,但关羽在面临公务与个人私情的选取时,最初表示“岂敢以私废公”。

以私废公是一个汉语成语,意思是由于私情而废弃公务。例如,某些官员利用公款为自己购买奢侈品或者私人旅游,就属于“以私废公”的行为。此外,针对公共资源的滥用、浪费,过度的自媒体营销、低质量的虚假广告宣传等行为也都可被归类为“以私废公”。

以私废公的意思是由于私情而废弃公务。以下是对该成语的详细解释:定义 以私废公是一个成语,用于形容某人因为个人的私情、私利或私人恩怨,而忽视了公务、职责或大义,导致公务受到损害或延误。拼音 [yǐ sī fèi gōng]出处 该成语出自明·罗贯中的《三国演义》第七十六回。

以私废公的意思是由于私情而废弃公务。以下是关于“以私废公”的详细解释:定义:指在处理事务时,因为个人的私情、私利或私人关系,而忽视了公务的原则和职责,导致公务受到影响或延误。拼音:[yǐ sī fèi gōng]出处:该成语出自明·罗贯中的《三国演义》第七十六回。

以私废公的意思

以私废公的意思是由于私情而废弃公务。典故出处: 成语出处:该成语最早见于《三国志·李通传》中的“方与曹公戮力,义不以私废公”。 具体故事:在《三国演义》第五十回中,关羽在华容道拦截曹操,尽管曹操曾对关羽有恩,但关羽在面临公务与个人私情的选取时,最初表示“岂敢以私废公”。

以私废公是一个汉语成语,意思是由于私情而废弃公务。例如,某些官员利用公款为自己购买奢侈品或者私人旅游,就属于“以私废公”的行为。此外,针对公共资源的滥用、浪费,过度的自媒体营销、低质量的虚假广告宣传等行为也都可被归类为“以私废公”。

以私废公的意思是由于私情而废弃公务。以下是对该成语的详细解释:定义 以私废公是一个成语,用于形容某人因为个人的私情、私利或私人恩怨,而忽视了公务、职责或大义,导致公务受到损害或延误。拼音 [yǐ sī fèi gōng]出处 该成语出自明·罗贯中的《三国演义》第七十六回。

以私废公的意思是由于私情而废弃公务。以下是关于“以私废公”的详细解释:定义:指在处理事务时,因为个人的私情、私利或私人关系,而忽视了公务的原则和职责,导致公务受到影响或延误。拼音:[yǐ sī fèi gōng]出处:该成语出自明·罗贯中的《三国演义》第七十六回。

以私废公什么意思?以私废公典故出处介绍

以私废公的意思是由于私情而废弃公务。典故出处: 成语出处:该成语最早见于《三国志·李通传》中的“方与曹公戮力,义不以私废公”。 具体故事:在《三国演义》第五十回中,关羽在华容道拦截曹操,尽管曹操曾对关羽有恩,但关羽在面临公务与个人私情的选取时,最初表示“岂敢以私废公”。

以私废公是一个成语,用于形容某人因为个人的私情、私利或私人恩怨,而忽视了公务、职责或大义,导致公务受到损害或延误。拼音 [yǐ sī fèi gōng]出处 该成语出自明·罗贯中的《三国演义》第七十六回。

本文要介绍的成语,是关羽口中的以私废公,意为由于私情而废弃公务。这句成语的最早出处是《三国志?李通传》中的方与曹公戮力,义不以私废公。曹操兵败赤壁并经华容道北撤,这是历史的真实。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...