大家好,如果你们想深入了解关于输入关键词}的问题,那么请继续阅读下去。在这篇文章中,我会为大家提供全面的知识,并且会尽可能地回答你们对历史典故的成语由来疑惑并还会对历史典故的词语成语 相关的讲解

成语“点石成金”源自何人?其中有什么历史典故?

〖壹〗、成语“点石成金”源自晋朝的旌阳县县令许逊。历史典故如下:- 许逊的传说:晋朝的旌阳县有一个道术高深的县令,名叫许逊。他能施符作法,替人驱鬼治病,百姓们见他神通广大,便称他为许真君。- 点石成金的由来:在一次年成不好的时期,农民缴不起赋税。

〖贰〗、成语“点石成金”来源于晋朝许逊县令的故事,原意是指将石头变成金子,现在则比喻将文字稍加改动,使其成为上乘之作。以下是关于成语“点石成金”的详细解释:来源:该成语源于晋朝时期,旌阳县的县令许逊道术高深,能够施符作法、替人驱鬼治病,被百姓尊称为许真君。

〖叁〗、该成语最早出自宋代胡仔的《苕溪渔隐丛话后集·孟浩然》:“诗句以一字损益为工,自然颖异不凡,如灵丹一粒,点石成金也。”[传说]传说在晋朝,旌阳县有一位名叫许逊的县令,他不仅政绩显著,而且精通道术。许逊能够施法驱邪治病,因此在百姓中享有极高的声誉,被尊称为“许真君”。

〖肆〗、点石成金的故事源自古代传说,讲述了王生因为对仙人吕洞宾的虔诚信仰而获得帮助的故事。王生的家境贫寒,但他每天都向吕洞宾的神像烧香磕头。吕洞宾被他的坚持所打动,决定给予他帮助。

〖伍〗、点石成金,这一成语源自古老的神话与传说,象征着非凡的转化与奇迹。它原本指的是仙人或道人拥有将普通铁石转化为黄金的神力,如今这一成语多用于比喻对文章的精妙修改,使其更加出彩,或是简单的指导便能让人豁然开朗。

成语“数典忘祖”源自何人?其中有什么历史典故呢?

〖壹〗、成语“数典忘祖”源自先秦时期的左丘明,具体出处为《左传·昭公十五年》。其中提到的历史典故如下:典故背景:春秋时期,晋国派遣荀跞和籍谈为使节出使周王室。周景王设宴款待二人,并在席间询问为何晋国没有像其他诸侯国一样向周王室进贡物品。

〖贰〗、成语数典忘祖的主人公是晋国大夫籍谈。数典忘祖的典故故事如下:背景:晋国大夫籍谈出身于一个世代掌管文物典籍的贵族家庭,但到了他这一代,已不大管理文物典籍,连晋国的历史也了解得很少。事件起因:东周景王的夫人穆后去世,各诸侯国派专使前来吊唁并贡献礼品。

〖叁〗、“数典忘祖”这一成语,源自先秦时期左丘明所著的《左传·昭公十五年》。它不仅被用来描述忘本的行为,还被用来形容对于本国历史的无知。后来,“数典忘祖”这一成语逐渐被广泛使用,成为一种贬义表达,用来批评那些忘记自己根源或本源的人。

〖肆〗、数典忘祖的典故来源如下:数典忘祖这个成语最初来源于中国历史上的一段故事。故事说的是在春秋战国时期,晋国有一个名叫郤至的大夫。他出身于一个显赫的家族,祖先们曾为晋国做出了许多卓越的贡献。然而,郤至却因为自己的出身和家族的辉煌历史而感到骄傲自满,渐渐地忘记了自己的本源。

〖伍〗、在中国历史的长河中,成语“数典忘祖”如同一面镜子,映照出那些背离历史与本源的失范行为。在春秋晚期的动荡年代,我们从《左传·昭公十五年》中寻找这个成语的源头。那是一个诸侯争霸、王室衰微的时代,晋国的智文子荀跞作为正卿,因晋昭公的号召力式微而被派去参加王后穆后的葬礼。

壮士断腕的典故的由来

壮士断腕,这个成语源自一段古代的故事,讲述了吴王阖闾为了国家安宁,派遣勇士要离刺杀叛将庆忌。要离通过自残和牺牲家庭,赢得了庆忌的信任,最终在关键时刻成功刺杀,但又因庆忌的敬佩释放了他。要离回国后,虽有重赏,但他选取以死明志,表示他的行动并非为个人私利,而是为了吴国百姓的和平生活。

壮士断腕的典故的由来介绍如下:壮士断腕是一则来源于历史故事的成语,其典故最早出自于西晋时期的陈寿所著《三国志·魏志·陈泰传》。这个成语的本义是有胆识的人手被毒蛇咬到时,能立即斩断手腕,以免毒性蔓延;比喻在紧要关头,能当机立断,以避免更大的损失。

成语来源:该成语出自《三国志陈泰传》,原文为“蝮蛇螫手,壮士解其腕”,后来演变成“壮士断腕”。典故背景:三国时期,蜀汉延熙十八年,曹魏雍州刺史王经中了姜维的疑兵之计,在故关一带被姜维击败,阵亡数万人,逃回狄道的士兵仅剩一万多人。姜维此战大胜,迅速引发陇西地区的连锁反应。

成语由来及典故

十全十美成语故事 成语“十全十美”源于《周礼》,周公所写,涉及周朝官制。书中提到“医师”负责医药行政,年终时根据治病效果评估绩效。治疗十人全愈为比较高绩效,“十全十美”便由此引申,象征完美无缺。 十全十美的成语典故 《周礼》中“医师”治病绩效按等级分,治疗十人全愈为比较高等级。

画蛇添足 这个成语的由来可以追溯到中国古代的一个故事。相传在古代有一位非常善于画蛇的画家,他凭借着自己的绘画技艺声名远扬。一天,他接到了一个人的委托,要他为自己的画集添加一幅画蛇的作品。但是这位画家认为添加一条画蛇是多此一举,因为他已经很擅长画蛇了。

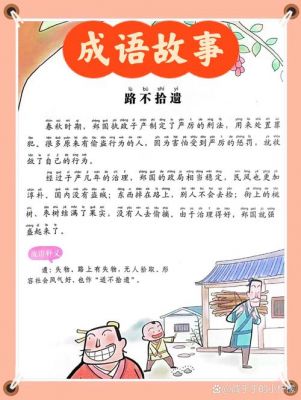

寓言传说。 源自寓言传说的成语,往往含有深刻的教育意义,如“愚公移山”——记述愚公率领子孙要移走家门前两座大山的故事,作为成语,用来比喻做事有顽强的毅力,不怕困难,坚持到底。 有的成语来源于谚语俗语、名言警句等。

历史故事 这是成语最主要的来源之一,许多成语都是从历史上发生的真实事件或人物中提炼出来的,反映了历史的风云变幻和人物的性格特点。“破釜沉舟”出自《史记·项羽本纪》,描述了项羽在巨鹿之战前破掉渡河的船只,表示决心与敌人拼死一战的壮举。

信手拈来 信手:随手;拈:用手指捏取东西。这个成语形容写文章时能够自由纯熟地选用词语或应用典故,无需过多思考。茅庐三顾 刘备为了请诸葛亮出山,三次前往草庐拜访,最终成功请到了诸葛亮。这个典故后来被用来形容帝王对臣下的知遇之恩。

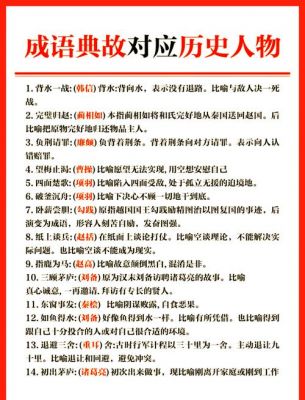

来自历史典故的成语

〖壹〗、背水一战;出自《史记·淮阴侯列传》:“信乃使万人先行,出,背水陈。赵军望见而大笑。”三顾茅庐;三顾茅庐又名三顾草庐,典出《三国志·蜀志·诸葛亮传》。负荆请罪;出自《史记·廉颇蔺相如列传》:“廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪。

〖贰〗、不可救药 周朝有位卿士叫凡伯。凡伯不但有诗才,而且善于治理国事。后来,他在周厉王身边辅佐朝政。可是,周厉王飞横跋扈,枉法断事。奸臣则百般诌媚讨好。凡伯直言相劝,列数朝政弊端,奸臣却在周厉王耳边说他的坏话。周厉王对凡伯十分厌烦,从此,奸臣出入宫廷,不把凡伯放在眼里。

〖叁〗、声名狼藉:来自《史记·蒙恬列传》的典故,描述了赵高因私怨报复而污蔑蒙氏兄弟,最终导致蒙毅自杀的悲剧。成语现用来形容声誉败坏到极点,无法挽回。 拨云见日:出自《晋书·乐广传》,晋代乐广以其清明的人格受到赞誉,被比作能拨开云雾见到阳光的人。

〖肆〗、鹬蚌相争:这个成语出自清·湘灵子《轩亭冤·哭墓》:“波翻血海全球悯,问谁敢野蛮法律骂强秦?笑他鹬蚌相争演出风云阵。”它比喻双方相持不下,而使第三者从中得利。 指鹿为马:这个成语出自司马迁《史记·秦始皇本纪》:“赵高欲为乱,恐群臣不听,乃先设验,持鹿献于二世,曰:‘马也。

〖伍〗、关于历史典故的成语 :望梅止渴、三顾茅庐、四面楚歌、卧薪尝胆、背水一战、围魏救赵、负荆请罪、纸上谈兵、完璧归赵、草木皆兵、唇亡齿寒、指鹿为马等。

成语“带经而锄”源自何人?其中有什么历史典故呢?

成语“带经而锄”源自《汉书·卷五十八·倪宽传》和《汉书·卷六〖Fourteen〗、·朱买臣传》。其中,主要的历史典故与倪宽有关,具体如下:成语背景:倪宽是西汉时期的一位著名政治家、经学家、天文学家和水利专家。他幼年丧父,家境贫寒,靠母亲给人做佣工维持生计。尽管生活困苦,但他年少立志,渴望求学成才。

带经而锄形容的是在生活贫苦的情况下依然坚持学习的精神。具体解释如下:来源典故:这一成语来源于《汉书》中的两个故事。一是汉朝的倪宽,他在学习五经时,由于经济困难,需要为弟子们做饭并下地干活。即便如此,他在下地时总是带着经书,利用休息时间抓紧学习。

带经耕锄的故事出自《汉书》卷58《儿宽传》2628页:“儿宽,千乘人也。治《尚书》,事欧阳生。以郡国选诣博士,受业孔安国。贫无资用,尝为弟子都养。时行赁作,带经而鉏(锄)休息辄读诵,其精如此。”译文:在田地耕作时,带着经书,随时阅读。

带经而锄的历史成语故事主要涉及以下两个典故:倪宽带经而锄:故事概述:汉朝时期,倪宽跟随孔安国学习五经。由于家境贫寒,倪宽不仅要为弟子们做饭,还要承担下地干活的重任。然而,他对学习的热情丝毫不减,每次下地时都会带着经书。在田间劳作休息时,他便抓紧时间阅读和学习。

纸上谈兵的典故由来

〖壹〗、纸上谈兵”出自《史记·廉颇蔺相如列传》。战国时期,赵国有一员大将名叫赵奢,他屡立战功,被封为马服君。赵奢的儿子名叫赵括,他小时候就学习兵法,谈论用兵打仗的事头头是道,赵括曾经跟他的父亲赵奢议论过用兵打仗的事,赵奢不能驳倒他,但也不说他好。

〖贰〗、纸上谈兵的故事记载于《史记·廉颇蔺相如列传》。赵国有位大将赵奢,他多次立下战功,被封为马服君。他的儿子赵括从小学习兵法,谈论战争头头是道。然而,赵奢曾与赵括讨论过军事问题,赵括虽能言善辩,但赵奢认为他缺乏实战经验,只是纸上谈兵。赵括的母亲对此感到不解,询问赵奢原因。

〖叁〗、纸上谈兵是战国时期赵国的典故。其主要描述了战国名将赵奢的儿子赵括,虽然对军事理论十分熟悉,但缺乏实战指挥经验。在长平之战中,赵括仅仅停留在纸上空谈,结果招致失败,成为后来被视为纸上谈兵的成语故事来源。它用来警示人们只有理论知识而无实际行动,空有学问却缺乏实践能力是不堪大用的。

历史典故的成语由来的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于历史典故的词语成语、历史典故的成语由来的信息别忘了在本站进行查找喔。

还没有评论,来说两句吧...