老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于互骂的历史典故有哪些和互骂构成侮辱罪吗的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享互骂的历史典故有哪些以及互骂构成侮辱罪吗的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

楚河汉界含义

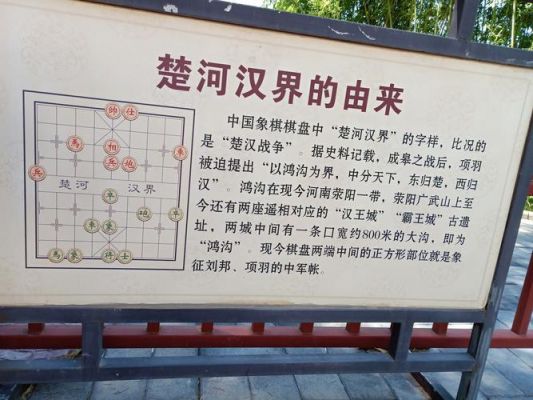

〖壹〗、楚河汉界是指以鸿沟为界,是秦朝灭亡后楚汉争霸时期的历史典故。以下是关于楚河汉界的详细解释:历史背景 楚河汉界的故事发生在秦朝灭亡后,刘邦和项羽争夺天下的楚汉争霸时期。在这一时期,楚、汉两方曾在荥阳展开了长达四年的激烈争夺战。具体含义 “楚河汉界”指的是双方以鸿沟这条河流为界,将天下一分为二。

〖贰〗、地理含义:这里的“楚河”和“汉界”并非指实际的楚河和某个具体的汉界地点,而是泛指当时楚汉双方对峙的地理界限,主要指的是荥阳附近的鸿沟。文化意义:楚河汉界成为了中国历史上一个重要的文化符号,象征着两个敌对势力的分界线,也反映了古代战争的残酷和复杂。

〖叁〗、楚河汉界的含义:以鸿沟为界。这个成语源自秦朝灭亡后楚汉争霸的历史典故。楚、汉两军曾在荥阳进行了长达四年的争夺战(从前205年到前202年)。战斗结束后,双方约定以鸿沟为界,平分天下,鸿沟以西归汉,鸿沟以东归楚。

〖肆〗、地理含义:在当时的情境下,楚河汉界并非指实际的楚河与某条具体的汉界河流,而是泛指双方军队对峙的地理分界线。这条线大致以荥阳为中心,分隔了楚汉双方的势力范围。文化意义:楚河汉界成为了楚汉争霸时期的一个重要标志,象征着两个敌对势力的分界线。

夺笏击贼的历史典故

〖壹〗、不久,刘海宾、姚令言等均遭朱泚杀害。后来,“夺笏击贼”这一典故,用来形容忠臣为国誓死捐躯。

〖贰〗、【段笏】 清·宋荦:“颜舌段笏今有无,杏山铁汉建昌守。”【击贼笏】 宋·文天祥:“或为击贼笏,逆竖头破裂。”【司农击贼】 清·王士禛:“真见司农生击贼,还同车右死鸣君。”【夺笏击贼】 明 ·李东阳:“司农手中无寸铁,夺笏击贼贼脑裂。

〖叁〗、明日,泚召秀实议事,源休、姚令言、李忠臣、李子平皆在坐。

〖肆〗、“夺笏击贼贼脑裂”出自明代李东阳的《司农笏》。“夺笏击贼贼脑裂”全诗《司农笏》明代 李东阳司农手中无寸铁,夺笏击贼贼脑裂。贼未死气虽已折,奉天天子双泪横。十年弃卿真负卿,臣身区区劳记忆。平原太守曾未识。

〖伍〗、楚囚缨其冠,传车送穷北(楚囚一语双关,楚囚是一个典故:春秋战国时期晋景公为收复中原,与楚共王展开混战。混战之中,捉到了一个囚徒,名字叫钟仪。他被存放在晋国战车库里边,一放就是一年,差点长毛。

〖陆〗、或为击贼笏,逆竖头破裂。 诠曰:此第十二例也。唐自安史之乱后,降将悉为藩镇,甚窃帝号者,李希烈与朱泚也。朱泚将称帝,招段秀实计议其事,秀实方罢黜家居,意其必有憾于朝廷,从其僭乱也。而秀实忠贞无二,取笏击泚,泚头破血出,遂害秀实。

海军马鹿是什么梗

〖壹〗、“海军马鹿”是日本海军用来骂陆军的用语,意思为“蠢蛋”。含义:“海军马鹿”中的“马鹿”在日语中是“蠢蛋”或“笨蛋”的意思。当海军使用这个词来称呼陆军时,表达的是对陆军的不满和贬低。背景:这个词源于日本海军和陆军之间的长期不和。

〖贰〗、“海军马鹿”是一个历史梗,指日本海军智商堪忧。具体来说:含义:“海军马鹿”在二战时期的日本是“海军是笨蛋”的意思。其中,“马鹿”一词源于中国《史记》中的“指鹿为马”,在日文中用来代指稀里糊涂的情况和人物,相当于骂人是笨蛋。

〖叁〗、历史梗。二战时期日本陆军和海军之间经常互骂对方是“马鹿”,“海军马鹿”意思就是指日本海军智商堪忧。“马鹿”一词源于中国《史记》中“指鹿为马”这个典故,所以“马鹿”在日文中是用来代指稀里糊涂的情况和人物。骂一个人是“马鹿”也就相当于骂他是笨蛋。

〖肆〗、海军马鹿。海军马鹿是日本陆军给海军起的外号,同时日本海军也叫陆军马鹿,而马鹿就是我们经常听到的抗日神剧里常听到的那个发音八嘎的词,至于意思就不解释了,反正就是一个很强烈的形容词而海陆两军日常称呼就是长洲马夫,萨摩渔夫。

〖伍〗、海军马鹿是什么意思:海军马鹿就是海军混蛋的意思。马鹿是日本汉字,是笨蛋,混蛋的意思,发音就是我们经常听到的baga。指二战时期日本陆军和海军的内部斗争,这斗争可以说直接加速了日本战败。海军马鹿和陆军马鹿都是指互相混蛋的意思,这是发生在日本的俩军之间。

常用历史典故故事

〖壹〗、炎黄子孙:约在四千七百多年前,黄帝(号轩辕氏)与炎帝(号神农氏)联手击败了九黎族的蚩尤,蚩尤被俘后被称为“黎民”。之后,黄帝又战胜了炎帝的部族,两个部落逐渐融合,形成了华夏族。因此,我们自称为“炎黄子孙”。禅让制:尧是黄帝之后的著名部落首领,尧去世后,舜本应将帝位让给尧的儿子丹朱,但诸侯却推举舜为帝。

〖贰〗、以下是30个有意思的历史典故故事:上厕所、下厨房:古代厕所建在北面,厨房建在南面,因此去厕所叫“上厕所”,去厨房叫“下厨房”。男装纽扣在右,女装纽扣在左:男士自己穿衣,纽扣在右方便拔剑;女士由仆人穿衣,纽扣在左方便仆人操作。

〖叁〗、以下是三个有关历史典故的故事:问鼎中原 故事概述:楚庄王在推行霸业的过程中,曾率军在周王室所在的洛邑郊外炫耀武力。他派遣使者询问九鼎的大小轻重,九鼎在古代是王权的象征。楚庄王问鼎的行为,表明了他有夺取王权的野心。

〖肆〗、十个著名的历史典故有:高山流水、庄周梦蝶、倾国倾城、凌波微步、一叶障目、一败涂地、纸上谈兵、秉烛夜游、镜花水月、青梅竹马。高山流水 春秋时俞伯牙工琴,琴曲托意摇深,常人难解,仅钟子期能赏。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期赞曰:“善哉,娥峨兮若泰山。

〖伍〗、一鸣惊人 相传楚庄王(另一说为齐威王)临政三年终日作乐,不理朝政。一臣下对庄王说:“听说国中有一只大鸟,三年不飞,三年不鸣,是怎么回事?”庄王说:“此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。”然后整顿朝政,富国强兵,短短数年形成大治局面。

〖陆〗、一,曾国藩幕府中,有个老学士写文章说:“让我坐在美女旁边,问我心动吗?我会不动。把我放在高官厚禄跟前,问我心动吗?我还会说,不动。”李鸿裔见了,提笔写道:“美女和高官都不能让你心动,你只想见曾中堂?”嘲讽这种人的假道学。

盘点古代五位大力士,他们分别是谁?

古代五位大力士分别是彭生、李元霸、项羽、孟说和南宫万。 彭生彭生是春秋时期齐国的大力士。他以惊人的力量著称,曾在一次谋杀案中,直接在车内折断了鲁桓公的肋骨,导致鲁桓公死亡。这种简单粗暴的杀人方式,展现了彭生非凡的力量。然而,他也因此成为了替罪羊,最终被齐襄公杀害。

李元霸是唐高祖李渊的第四个儿子,唐太宗李世民的弟弟,他的武器是双铜锤,重达几百斤,但他却能把它用的虎虎生威,他最可怕的地方是无论与任何人交手,他都是将对手直接撕成两半。后来与大名鼎鼎的宇文成都交手时,他直接将宇文成都手撕了,在历史上留下了赫赫凶名。

五丁是指神话传说中的五位大力士。《艺文类聚》卷七引汉扬雄《蜀王本纪》记载:为帮助秦王攻打蜀国,天庭派遣了五位力大无穷的丁人。他们能移山填海,秦王为了进攻蜀国,便送给蜀王五位美女。

五丁开山:关于古蜀国五位大力士的传说的另一种说法。五丁开山原本是古蜀国五位力大无穷的勇士,他们的事迹后来被武术家借鉴,创造出一套名为“五丁开山”的掌法。传说中,五丁开山帮助蜀王杜宇开疆拓土,后杜宇将王位传给了鳖灵,鳖灵再将帝位传给自己的后代。

五丁开山是关于古蜀国五位大力士的传说,传说当时蜀国有五个大力士,力大无比,叫五丁力士。蜀王就叫他们去凿山开路,把金牛拉回来。五丁力士带着五位美女回家路上,经过梓潼这个地方,忽然看到一条大蛇正向一座山洞钻去。

在古代神话中,五丁力士是五位神勇的大力士,他们能够移山填海。《艺文类聚》卷七引汉扬雄《蜀王本纪》记载,天赐蜀王五丁力士,他们能献山。 秦惠王欲征蜀,不知路径,遂制五头石牛,牛尾藏金,称其能屙金,诱蜀王遣五丁力士来取。

中国屈辱历史的资料

年,八国联军侵入中国,清政府被迫签订《辛丑条约》,使中国陷入更加深重的半殖民地化程度。一部落后挨打的近代历史,也是一部耻辱史。经典事例 英法联军火烧圆明园 1860年,英法联军攻入北京,侵入圆明园,疯狂抢劫后放火焚烧,使这座世界少有的壮丽宫殿和园林化为乌有。

年,中日甲午战争爆发,日本侵略中国,占领辽东半岛等地。清政府签订《马关条约》,割让领土,支付巨额赔款,加剧了国库空虚和社会矛盾。这些不平等条约,使中国丧失主权,加剧了国家的贫困和人民的苦难。《南京条约》、《天津条约》、《马关条约》等,都是旧中国历史上的屈辱印记。

旧中国历史上的屈辱事件主要包括: 鸦片战争(1840-1842年):由于英国对中国输入大量鸦片,并引发战争。清政府战败,被迫签订《南京条约》,割让香港岛,赔偿巨额赔款,开放五个通商口岸,并同意与英国商定关税。

年,日本侵华战争中的南京大屠杀,是日军在侵华战争中犯下的最严重的暴行之一。在南京及附近地区,日军进行了长达六周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀,包括奸淫、放火、抢劫等暴行。据南京军事法庭调查,日军犯下的战争罪行导致30万以上中国平民和战俘死亡,造成了人类历史上的巨大悲剧。

百年屈辱史是指从1840年至1949年新中国成立之前的近代历史。在此期间,中国遭受了多次外国侵略和战争,这些事件包括但不限于: 1840年,鸦片战争爆发,英国对中国发动侵略,导致中国开始沦为半殖民地半封建社会。

鹤唳风声历史典故

风声鹤唳的典故源于淝水之战。背景:在淝水之战中,先秦军队败北后,逃兵在撤退的路上极度惊慌。事件:这些逃兵在路上听到风声和鹤的鸣叫声,由于心理作用,误以为晋军又在追击他们。反应:因此,他们不顾白天黑夜,拼命地奔逃,表现出极度的恐慌和不安。出处:这个典故出自唐代房玄龄所著的《晋书·谢玄传》,原文为“闻风声鹤唳,皆以为王师已至”,形象地描绘了当时逃兵的恐慌心态。

“风声鹤唳”的由来与公元383年的“淝水之战”紧密相关。历史背景:公元383年,东晋与前秦两大势力在今安徽寿县一带展开了一场规模宏大的战役,即“淝水之战”。典故来源:在这场战役中,东晋军队以少胜多,取得了辉煌的胜利。

“风声鹤唳”的典故简写如下:背景:东晋时期,秦主苻坚率领号称百万的大军,与东晋军队在淝水列阵决战。战事:晋将谢玄等以精锐八千涉水进击,秦兵大败,士兵奔溃,自相践踏,投水死者不计其数,淝水因尸体堆积而不再流动。溃逃:秦军余众丢弃兵器和盔甲,在夜晚弃甲逃跑。

风声鹤唳成语典故出自唐·房玄龄《晋书·谢玄传》。具体内容如下:出处原文:唐·房玄龄在《晋书·谢玄传》中记载:“闻风声鹤唳,皆以为王师已至。”故事背景:西晋末年发生内乱,导致西晋灭亡,琅琊王司马睿在建康建立了东晋。此时,北方被前秦占领,与东晋形成对立。

风声鹤唳的典故讲述的是前秦苻坚在攻打东晋时,因轻敌大败,在溃逃过程中听到风吹鹤叫的声音都误以为是晋军追兵的故事。具体细节如下:背景:东晋时代,前秦王苻坚意图统一南北,率领大军攻打东晋。晋军由大将谢石、谢玄领兵抵抗。轻敌出击:苻坚了解到晋军兵力不足,自以为能轻易取胜,于是迅速出击。

关于互骂的历史典故有哪些到此分享完毕,希望能帮助到您。

还没有评论,来说两句吧...