大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于历史上经典哲学典故语录,古代哲学故事这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

历史典故之反客为主出自于哪里?它的哲学道理是什么?

反客为主出自于罗贯中《三国演义》第七十一回。它的哲学道理是:- 变被动为主动:通过策略和行动,将原本被动的局面转变为主动,从而掌握控制权。- 先声夺人:在处于弱势地位时,通过有力的言辞或行动来震慑对方,改变对方的态度,使自己占据有利地位。

成语“反客为主”出自明·罗贯中的《三国演义》第七十一回。书中提到:“渊为人轻躁;恃勇少谋;可激劝士卒;拔寨前进;步步为营;诱渊来战而擒之;此乃反客为主之法。”典故如下:背景:三国时期,刘备统率大军前去攻打汉中,夏侯渊作为守将得到消息后,立刻通知上司曹操。

反客为主的意思是客人反过来成为主人,比喻变被动为主动。典故介绍: 来源:该成语出自《三国演义》第七十一回,描述的是黄忠与夏侯渊在定军山一役中的战斗策略。 故事背景:刘备进军汉中,与曹军激战。黄忠奉命来到定军山,向夏侯渊挑战。夏侯渊骁勇善战,首战即活捉黄忠部将陈式。

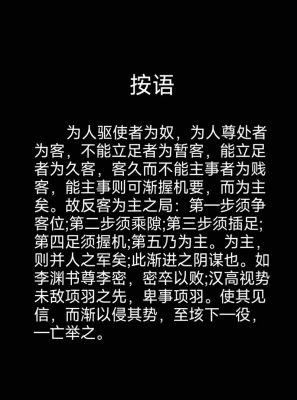

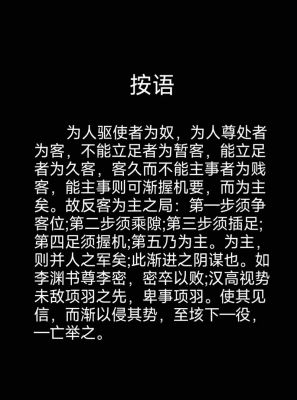

反客为主一词出自《三十六计》的第十五计,原文为:故为客之道,必杂于利害,杂于利而务可信也,杂于害而患可解也。这句话的意思是,作为客人,必须懂得在利益和危害之间进行权衡,如果能够了解客人的利益所在,就可以让客人更加信任你;同时也要了解客人的危害所在,以便能够及时化解危机。

客人反过来成为主人。这个成语比喻将被动变为主动。它的出处是明·罗贯中《三国演义》第七十一回:“拔寨前进,步步为营,诱渊来战而擒之,此乃反客为主之法。”例如,心里正在为难,只听得那女子反客为主,让着说道:“尊客,请屋里坐。”反客为主的近义词有喧宾夺主,其中喧的意思是大声吵嚷。

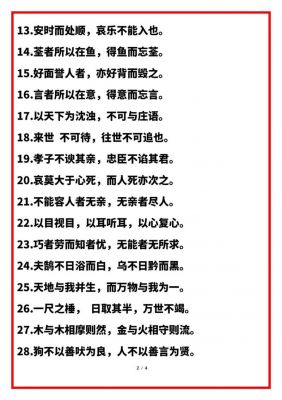

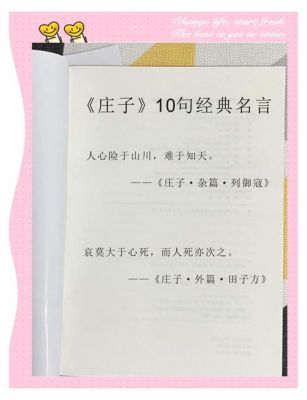

庄子的经典哲言语录,精选10句经典名言

〖壹〗、庄子的经典哲言语录,以下是精选的10句:人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。出处:《庄子·知北游》感悟:人生短暂,如同白驹过隙,应珍惜当下。君子之交淡若水,小人之交甘若醴。君子淡以亲,小人甘以绝。出处:《庄子·山木》感悟:真正的友谊应如清水般纯净,而非因利益而结合。

〖贰〗、人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。——《庄子·知北游》【译文】人生在天地之间,就像小白马在细小的缝隙前跑过一样,不过一瞬间罢了。【感悟】人总要长大,不管你愿不愿意,时间真的在一步步追着我们长大!对回不去的时光说再见,以后的日子请快乐一点。2君子之交淡若水,小人之交甘若醴。

〖叁〗、“今我睹子之难穷也,吾非至于子之门则殆矣,吾长见笑于大方之家。”《庄子·外篇·秋水》 已赞过 已踩过 你对这个回答的评价是? 评论 收起 匿名用户 2023-09-19 展开全部 庄子曾说:“人莫鉴于流水而鉴于止水。” 这句话虽然简短,但却蕴含着深刻的哲理。

〖肆〗、…。文惠君曰:嘻,善哉!技盖至此乎?庖丁释刀对曰:臣之所好者道也,进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非全牛者;三年之后,未尝见全牛也;方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大却,导大窾,因其固然。

〖伍〗、◎经典十句话,适合任何人(受益)简单的说条条大道通罗马,重要的是如何变通。承认错误容易,找对方法改正才是根本,成功总是在多次失败中吸取经验教训,找出有效办法来解决问题的。意有所至而爱有所亡。可不慎邪?《人间世》山木,自寇也;膏火,自煎也。

...经典名言的哲理赏析+格言名句成语典故蕴涵的哲学道理

〖壹〗、“问渠哪得清如许,为有源头活水来”出自宋·朱熹《观书有感》,这句话形象地表达了不断学习的重要性。人的认知应当随着实践的深入而不断扩展。我们应当从生活中吸取知识,保持认知的持续更新,这样我们的认知才能保持“清如许”,始终具有生命力。

〖贰〗、《水调歌头·明月几时有》中,通过写明月来表达对人生美好祝愿的句子是: , ;从“隔千里兮共明月”演化而来的句子是: , ;直接写明月的诗句是: , ;富有人生哲理的诗句是: ,;“此事古难全”中的“此事”指: ,。

〖叁〗、《酬乐天扬州初逢席上见赠》中表现诗人刘禹锡对仕宦升沉、世事变迁的豁达胸怀,蕴涵新事物必将取代旧事物的深刻哲理的千古名句是___,___。

〖肆〗、——列宁这告诉我们一个深刻地道理:我们做事要勇往直前不管遇到什么困难,都要想方设法克服,如果总是停留在困难当中,就永远不会获得收获。

历史典故之高山流水出自于哪里?它的哲学道理是什么?

历史典故“高山流水”出自于列御寇的《列子·汤问》。它的哲学道理主要体现在以下两个方面:知己相赏或知音难遇:这一典故深刻揭示了人与人之间理解和赏识的珍贵。伯牙与钟子期的故事展示了真正的知己之间无需多言,便能深刻理解对方的内心世界,这种心灵的契合是人生中难得的宝藏。

“高山流水”最先出自战国时期著名思想家列子所著的《列子·汤问》。以下是关于“高山流水”的详细解释:出处:“高山流水”作为典故和成语,均源于《列子·汤问》中的记载,讲述了春秋时代琴师俞伯牙与樵夫钟子期之间因音乐而结下的深厚友谊。含义:该成语通常用来比喻知音难遇或乐曲高妙。

这个典故最早出自《列子·汤问》,传说先秦的琴师伯牙一次在荒山野地弹琴,樵夫钟子期竟能领会这是描绘“巍巍乎志在高山”和“洋洋乎志在流水”。伯牙惊曰:“善哉,子之心与吾同。”子期死后,伯牙痛失知音,摔琴断弦,终身不操,故有高山流水之曲。

历史典故之塞翁失马出自于哪里?它的哲学道理是什么?

“塞翁失马”出自《淮南子·人问训》。它的哲学道理是得失无常,祸福相倚。出处:“塞翁失马”这一典故源自于《淮南子·人问训》,是战国时期的一个寓言故事。哲学道理:该故事传达了一个深刻的哲学思想,即得失并非绝对,祸与福往往相互依存、相互转化。

塞翁失马这一典故出自《淮南子·人间训》。出处详解:《淮南子·人间训》是西汉淮南王刘安及其门客集体撰写的一部哲学著作。在这部著作中,通过“近塞上之人有善术者,马无故亡而入胡”的故事,阐述了祸福相依的道理,即“故福之为祸,祸之为福,化不可极,深不可测也”。

塞翁失马的哲学含义是采用发展的眼光辩证看待问题。在特定情境下,好事与坏事是可以相互转化的,坏事有可能转变成好事,好事也可能变为坏事。这则故事源自《淮南鸿烈集解》中的一个典故,并演化为“塞翁失马,焉知非福”的成语。

塞翁失马出自《淮南子·人间训》。《淮南子》简介:《淮南子》又名《淮南鸿烈》,是西汉淮南王刘安及其门客集体撰写的一部哲学著作。成语来源:“塞翁失马”这一成语源自《淮南子·人间训》中的一个典故,讲述了一位住在塞外的老人丢失一匹马,后来这匹马又带了另一匹好马回来的故事。

《塞翁失马》的典故源自汉代刘安的《淮南人间训》。它向我们传达了一个深刻的道理:一时的损失或许能带来意想不到的好处,而一时的利益也可能隐藏着祸患。这个典故形象地揭示了祸与福之间可以相互转化的哲理,强调了事物具有两面性。

历史典故之明哲保身出自于哪里?它的哲学道理是什么?

“明哲保身”这个典故出自《诗经·大雅·烝民》。其哲学道理主要在于:- 趋安避危:原意是指聪明有智慧的人善于避免参与可能给自己带来危险的事,从而保全自身。- 珍爱生命:强调在保全性命的前提下,坚持个人的原则,如真诚、正直、独立等。

这则成语最早出自《诗经·大雅·民》:既明且哲,以保其身;夙夜匪解,以事一人。尹吉甫是周宣王的一名大臣,原名兮甲,字伯吉甫。由于他担任尹一职,后人称他为尹吉甫。当时西周常受到一些异族的骚扰,宣王就派他和另一名叫仲山甫的大臣去讨伐。

明哲保身出自《诗·大雅·烝民》,解释:明智的人善于保全自己。现指因怕连累自己而回避原则斗争的处世态度。成语典故:西周国王周宣王在位期间,朝廷有两位大臣,一位叫尹吉甫,一位叫仲山甫,他们辅佐周宣王,立下汗马功劳。尹吉甫名甲,字伯吉父(一作甫),尹是官名。

【出处】:《诗·大雅·烝民》:“既明且哲,以保其身,夙夜匪懈,以事一人。”【示例】:高节更只能造就一些~的自了汉,甚至于一些虚无主义者。

独善其身原指独自修养身心,保持个人的节操。后指只顾自己,不管他人的个人主义处事哲学。出自《孟子-尽心上》。明哲保身原义指明于事理的人善于自保,有褒义。现在则指为了保住个人利益回避原则斗争的庸俗作风,有贬义。出自《诗-大雅-烝民》。成语:成语是汉语词汇中定型的词。

历史典故之破釜沉舟出自于哪里?它的哲学道理是什么?

〖壹〗、历史典故“破釜沉舟”出自于西汉司马迁的《史记·项羽本纪》。它的哲学道理主要体现在以下几个方面:不留退路,全力以赴:破釜沉舟象征着一种决绝的态度,即不留任何退路,迫使自己全力以赴。这种态度能够激发人的潜能,使人在面临困境时爆发出更大的力量。

〖贰〗、破釜沉舟这个成语源于巨鹿之战,最早见于《史记·项羽本纪》。它形象地描述了项羽在巨鹿之战中所采取的极端措施,以示必死决心。成语“破釜沉舟”原意是指打碎做饭的锅,凿沉渡河的船,以此比喻不留退路,表现得非常坚决果敢。破釜沉舟的成语背后蕴含着深刻的哲学道理。

〖叁〗、首先我们从历史角度来分析,这句话记录了两个重要的历史事件,分别是楚汉战争和越王勾践的复仇。在楚汉战争中,项羽率领楚军攻打秦国,他采取了破釜沉舟的策略,下令焚毁船只,破釜断粮,以表示决心不惜一切代价攻下秦国。最终,楚军在项羽的率领下,成功攻占了秦国的百二关。

〖肆〗、它源自《史记·越王勾践世家》中的一段记载,越王勾践在亡国之后,立志复仇,卧薪尝胆,终使越国重振旗鼓,战胜了强大的吴国。蒲松龄的自勉联则进一步强调了这种坚韧不拔的精神。越国的故事告诉我们,即便在最艰难的时刻,只要心怀梦想,勇往直前,就有可能实现看似不可能的目标。

〖伍〗、《史记》记载了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史。书中不仅记录了丰富的历史事件和人物传记,还包含了司马迁对历史、哲学、文化等多方面的深刻思考和见解。司马迁,字子长,生于龙门。他是西汉著名的史学家和散文家,其父司马谈也是一位史学家。

历史典故之白头如新出自于哪里?它的哲学道理是什么?

“白头如新”这个典故出自汉代邹阳的《狱中上书自明》。它的哲学道理主要体现在以下两点:相知与否不在于时间的长短:即使两个人认识很长时间,但如果彼此之间缺乏深入的了解和沟通,那么他们的关系也可能像刚认识时一样陌生。

成语“白头如新”出自《史记·邹阳传》,原文为“谚曰:有白头如新;倾盖如故。”其中的典故如下:- 含义:白头如新指的是交朋友彼此不能了解,时间虽久,仍跟刚认识一样。倾盖如故则是指初交却如同老朋友一样。

成语“白头如新”的意思是指交朋友彼此不能了解,时间虽久,仍跟刚认识一样。具体来说:含义:白头,指的是头发白了,即年老;新,则是新交的意思。整个成语用来形容两人虽然交往了很久,但彼此并不了解,关系仍然像刚认识时一样。

历史上经典哲学典故语录的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于古代哲学故事、历史上经典哲学典故语录的信息别忘了在本站进行查找哦。

还没有评论,来说两句吧...