大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于河南洛阳历史典故,河南洛阳历史文化古迹这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

洛阳有多少成语典故

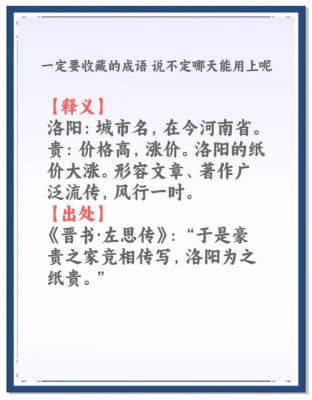

〖壹〗、洛阳纸贵 人们常说:自古洛阳出才子。西晋时著名的文学家左思,他的《三都赋》问世后,受到朝野各界热烈赞颂,一时风行洛阳,豪贵之家争相传抄,洛阳市场上的纸价也因而昂贵起来。以后,“洛阳纸贵”便成了著名典故,常用来称誉某些作品迅速而广泛地传播流行。

〖贰〗、刘禅就这样在洛阳安乐地度过了余生,传下了这令人捧腹的“乐不思蜀”典故。马革裹尸 马革:马皮。用马皮把尸体裹起来。指英勇牺牲在战场。 出处范晔 《后汉书.马援传》:“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳,何能卧床上在儿女子手中邪?” 就是说,东汉有一个能征善战的将军叫马援。

〖叁〗、债台高筑这个成语出自《汉书·诸侯王表序》注引服虔说,形容欠债累累,债务累积到极高的程度。周赧王因欠债过多而无法偿还,被迫躲在洛阳东周王城宫中的高台上,这一情景成为了“债台高筑”这一成语的典故。它形象地描绘了债务累积的严重情况,令人深感忧虑。

〖肆〗、其中,《三都赋》问世后,受到朝野各界热烈赞颂,一时风行洛阳,豪贵之家争相传抄,洛阳市场上的纸价也因而昂贵起来。以后,“洛阳纸贵”便成了著名典故,常用来称誉某些作品迅速而广泛地传播流行。

〖伍〗、在历史的长河中,洛阳不仅见证了无数文人墨客的辉煌,也留下了丰富的文化遗产。这些典故和故事,不仅记录了古代文人的智慧与才华,也见证了洛阳这座城市的变迁与发展。在今日洛阳,无论是古朴的建筑、繁华的市场,还是热情好客的市民,都让人感受到这座城市独有的魅力。

与洛阳有关的成语典故

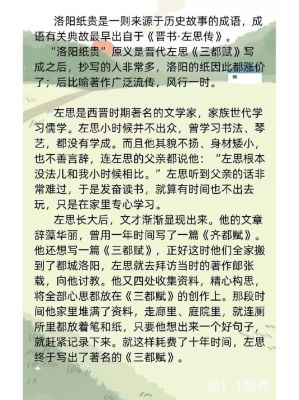

洛阳纸贵的故事,源于西晋时期一位名叫左思的文学家。左思虽然出身贫寒,相貌平平,但他以一种超然的态度看待世间的荣辱与名利,将全部精力投入到文学创作中。他的作品才华横溢,广受赞誉,其中最为著名的便是《三都赋》。

债台高筑这个成语出自《汉书·诸侯王表序》注引服虔说,形容欠债累累,债务累积到极高的程度。周赧王因欠债过多而无法偿还,被迫躲在洛阳东周王城宫中的高台上,这一情景成为了“债台高筑”这一成语的典故。它形象地描绘了债务累积的严重情况,令人深感忧虑。

这段让羊的佳话传了出去,洛阳城里的人无不赞扬甄宇,还给他起了个带有敬意的别号“瘦羊博士”。从此,“挑肥拣瘦”这个成语也就传开来了。前倨后恭 战国时期,苏秦曾游说秦惠王,但是遭到冷遇,他的钱也花光了,于是就穿着破旧的袍子,形容枯槁,面有愧色地回家了。

洛阳纸贵的典故与西晋著名文学家左思有关。以下是关于这一典故的详细解释:左思与《三都赋》:左思耗费十年时间,潜心研究并写成了《三都赋》。这部作品以三国时期魏、蜀、吴三国的首都为背景,详细描绘了这些地区的风土人情和物产。

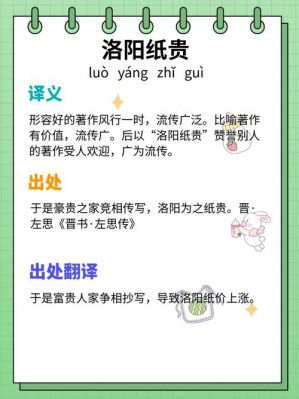

成语“洛阳纸贵”的典故源自晋代文学家左思。该成语源自《晋书·左思传》,书中记载,左思创作《三都赋》后,其作品深受人们喜爱,人们争相抄写,使得京城洛阳的纸张供不应求,费用随之上涨。这一成语用以形容文学著作广受追捧,广泛流传,风靡一时。

洛阳纸贵的意思和典故:答案:洛阳纸贵是指某些事物供不应求,导致费用急剧上涨的现象。这个成语来源于古代洛阳地区的造纸业发展。由于某种原因,市场需求突然增加,而供应量无法满足这种需求,导致纸张费用飞涨。这一成语反映了市场需求与供应之间的紧张关系,以及费用变动的一种情况。

洛阳历史事件典故

周平王元年(前770年),周平王东迁洛邑,开启东周,有23个国王都居洛阳,历时500余年。 汉光武建武元年(25年),刘秀定都洛阳,史称东汉,改洛阳为雒阳,建武十五年(39年),更河南郡为河南尹。汉永和五年(140年),河南尹“有户二十万八千四百八十六,有口一百零野悉一万零八百二十七”。

公元前1046年,西周取代了商朝,为了控制东方地区,周朝在洛阳开始营建国都——成周。周公在洛水北岸修建了王城和成周城,成王迁居至成周,史称“初迁宅于成周”,“定鼎于郏鄏”,并将部分殷商遗民迁移至成周,由成周八师进行监督。

神龙政变:705年,太子李显、宰相张柬之等大臣在洛阳紫微城发动兵变,逼迫女皇帝武则天退位,复辟唐朝,这一事件被称为神龙政变或神龙革命。 董卓之乱:东汉中平六年,董卓废少帝,立陈留王刘协为帝,自为相国,独揽朝政。次年,关东诸侯推袁绍为盟主,讨伐董卓。

河阴之乱:北魏武泰元年(528),六州大都督尔朱荣武装叛乱,起兵太原,入洛阳杀胡太后和幼主钊,在河阴(今洛阳市孟津老城西)杀王公以下2000余人,史称河阴之乱。30. 隋炀帝营建洛阳:隋炀帝继皇帝位后,决定迁都洛阳。大业元年(605),炀帝令宇文恺营建东京(洛阳),每月用工200万人。

周平王东迁:周平王东迁洛阳,使洛阳成为东周的政治心脏。 光武中兴:东汉王朝在洛阳诞生,开启了光武中兴的辉煌时期。 永平改革:东汉时期的永平改革,是洛阳在法律方面的重要历史事件。 班超出使西域:洛阳的世界影响力随着班超出使西域而扩大。

中华文化故事:洛阳纸贵的典故

〖壹〗、复请教当时名士皇甫谧,谧观后欣然为之作序,自此名声大噪。由于都城洛阳权贵之家,皆争相传抄《三都赋》,遂使纸价上扬,为此而贵。“洛阳纸贵”一时成了佳话。

〖贰〗、在张华等人的鼎力相助下,《三都赋》逐渐在文学界引起了轰动。从最初的无人问津,到后来的洛阳纸贵,这部作品不仅展现了左思深厚的文学功底与独到的艺术视角,更反映了时代对于新生力量的重视与渴求。左思的故事告诉我们,才华与努力是成功的基石。

〖叁〗、《三都赋》不仅是一篇文学作品,更是一个时代的象征,它承载着左思的才华和梦想,也见证了洛阳这座城市的文化繁荣。洛阳的纸张因此而变得珍贵,这不仅是对《三都赋》的认可,更是对左思才华的肯定。洛阳纸贵的故事,至今仍被人们津津乐道,成为了中华文化宝库中的一颗璀璨明珠。

洛阳不翻历史典故

〖壹〗、这个故事在民间广为流传,成为了“洛阳不翻”的由来。从此,这种饼就以“不翻”的名字被人们熟知。从这个故事中,我们可以看出康熙帝的朴实和对百姓生活的关心。他不嫌弃简单的食物,不拘泥于礼节,直接与百姓接触,了解他们的疾苦。“洛阳不翻”不仅仅是一种饼的名字,更是一种精神的象征。

〖贰〗、相传康熙暗访民情途经洛阳栾川大青沟,看到一老妇正在烙饼,便上前讨要,妇人说饼还未翻,等一会儿。康熙说不翻,抓起便吃,从此此饼便命名为洛阳不翻。后人把两张洛阳不翻叠着放在碗里,浇上骨汤,变成为了今日的不翻汤。

〖叁〗、在历史的长河中,流传着一个关于洛阳美食的故事。据说,康熙皇帝在一次微服私访中,途径洛阳栾川大青沟,遇见一位正在烙饼的老妇。他上前索要,妇人告知饼未翻熟,康熙皇帝却说无需翻动,直接品尝,这便是洛阳不翻的初次命名。

〖肆〗、“不翻汤”的诞生 康熙皇帝的故事:康熙皇帝在品尝完“不翻”饼后,将其泡入一碗热汤中,觉得美味异常,于是“不翻汤”便由此诞生。民间传承:随着时间的流逝,“不翻汤”的制作技艺和配方逐渐丰富和完善,成为了洛阳地区具有特色的传统美食。

〖伍〗、洛阳不翻汤的由来主要有两个方面:命名由来:相传在康熙皇帝暗访民情时,途经洛阳栾川大青沟,遇到一位老妇正在烙饼。康熙上前讨要饼吃,老妇回答饼还未翻面,需要稍等。康熙等不及,便说“不翻”,随即抓起饼便吃。从此,这种饼便被命名为“洛阳不翻”。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...