今天给各位分享伪好人的历史典故的知识,其中也会对假好人的故事进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

放言五首讲述了什么道理,诗人引用周公和王莽的典故有什么作用...

〖壹〗、而且,对人的认识也同认识其他事物一样,也要善于透过现象看本质,不能简单地以众人的是非为是非,也不能把大奸似忠的人误认为是好人。历史上的周公是好人,忠心为国,却遭到某些人的流言蜚语的攻击;而西汉末年的王莽,为了篡位自立为帝,伪装谦虚恭谨,使当时不少善良的人都受了他的骗。

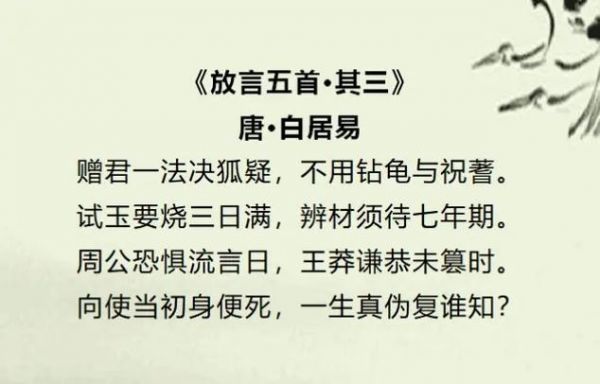

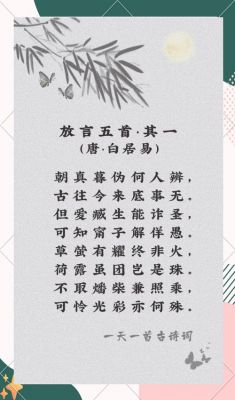

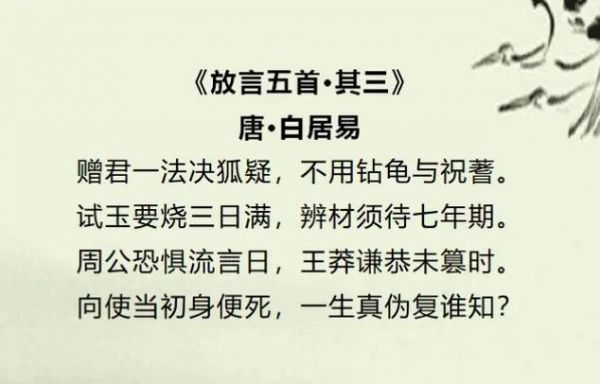

〖贰〗、周公恐惧流言日,王莽谦恭下士时的出处这句话出自白居易的《放言五首.其三》,整首诗是一首典型的用典故来来说明某种道理,在这首诗中借助了周成王和叔父之间的事情。

〖叁〗、在这五首诗中,作者根据自己的阅历,分别就社会人生的真伪、祸福、贵贱、贫富、生死诸问题纵抒己见,以表明对当时社会政治的态度并告诫世人。第一首诗放言政治上的辨伪──略同于近世所谓识别两面派的问题。第二首诗主要讲祸福得失的转化。

〖肆〗、小题2:这是一首富有理趣的好诗。在表现手法上,以议论为诗,但寓哲理于形象之中,诗的颈联举出周公、王莽两个例子,极通俗地说出了一个道理:对人、对事要得到全面的认识,都要经过时间的考验。诗歌以具体事物表现普遍规律,小中见大,耐人寻味。

〖伍〗、周公会害怕,王莽也是毕恭毕敬的。周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时出自白居易的《放言五首》,意思是周公在流言蜚语的日子里也会感到害怕,王莽在篡位之前也是毕恭毕敬。诗人举出周公、王莽两个例子,既是论点,又是论据,寓哲理于形象之中,对人、对事要得到全面的认识。

白居易的《放言五首》中借用了历史典故来说明辨别真伪不易的诗句是

白居易的《放言五首》中借用了历史典故来说明辨别真伪不易的诗句是周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。此文鉴赏:诗的第四句才把这个方法委婉地介绍出来:“试玉要烧三日满,辨材须待七年期”。很简单,要知道事物的真伪优劣只有让时间去考验。经过一定时间的观察比较,事物的本来面目终会呈现出来的。

《放言五首(其三)》中借生活中的事例来说明辨别人的真伪的两句诗是 试玉要烧三日满,辨材须待七年期。其实这两句是以 玉与材 比喻生活中的善恶是非。

《放言五首(其三)》一诗中,与“路遥知马力,日久见人心”“真金不怕火炼”含义相同的比喻句是“是玉要烧三日满,辩材需待七年期。”运用历史典故说明一个人忠诚或虚假,历史终将会证明的诗句是“周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时,向使当初身便死,一生真伪复谁知。

成语“同流合污”背后有何历史典故?该如何理解?

成语“同流合污”背后的历史典故源于孟子与万章的对话,理解如下:历史典故:孟子曾与他的学生万章讨论过孔子对一种人的厌恶,这种人八面玲珑,擅长奉承讨好,虽然在乡里被称作好人,但实际上言行不符,是伪善欺世的伪君子。

编号 1699 成语 同流合污 注音 ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ ㄨ 汉语拼音 tóng liú hé wū 释义 随世俗浮沉。 语本《孟子.尽心下》。 后多指跟坏人一起做坏事。

成语“同工异曲”背后的历史典故源自唐代杰出的散文家韩愈。该成语可以理解为不同的曲调演得同样好,比喻话的说法不一而用意相同,或一件事情的做法不同而都巧妙地达到目的。具体典故如下:韩愈学识渊博,讲课深受大学生们的欢迎。

关于曹操、诸葛亮、刘备,他们各自的性格是什么,和相关的典故

〖壹〗、在《三国演义》中,作者把刘备描写成“仁”的代表,汉室皇权正统的继承者,因而对刘备的仁爱、宽厚和知人善任的性格特征着力描画,极尽夸张,但在突出其“仁爱”时却又落入了“无能”一面,给人以“无能”和“虚伪”的感觉。

〖贰〗、诸葛亮,他是智慧的化身,被誉为神机妙算的军师。草船借箭的故事,展现了诸葛亮的智谋与胆识。在面对司马懿的围攻时,诸葛亮更是展现了他空城计的绝妙策略,成功化解了危机。曹操,他性格多疑,但同时又非常重视人才。在官渡之战中,他展现了非凡的军事才能,一举击败袁绍。

〖叁〗、刘备:有情义,仁德礼贤下士,(161年---223年)三国时期蜀汉的开国皇帝,政治家。主要事迹:(1建立蜀汉,2三顾茅庐,3携民渡江,4结盟孙权)诸葛亮:智慧谨慎,忠心不二,(181年---234年)蜀汉丞相,著名的政治家,战略家,发明家,军事家。

春秋时期的典故有哪些

〖壹〗、春秋时期的历史典故有烽火戏诸侯、问鼎中原、退避三舍、卧薪尝胆、老马识途等。烽火戏诸侯 烽火戏诸侯,指西周末年的历史事件。周幽王为博褒姒一笑,点燃了烽火台,戏弄了诸侯。褒姒看了果然哈哈大笑。周幽王很高兴,因而又多次点燃烽火。导致诸侯们都不相信烽火,也就渐渐不来了。

〖贰〗、烽火戏诸侯:在西周末年,昏庸的周幽王为博得王妃褒姒一笑,竟不惜在城中演出以烽火向诸侯求教的闹剧。结果,少数民族犬戎进攻西周,再起烽火时,诸侯无人来援,幽王被杀,西周结束。从此周天子的权威一落千丈,出现了春秋战国时期群雄并起,诸侯纷争的局面。

〖叁〗、春秋战国的30个历史典故#历史开讲#学习30个历史故事,让我们更加智慧。负荆请罪战国时,赵国有两位重臣廉颇与蔺相如,因蔺相如多次立功,赵王封他为相国,廉颇不服气,认为自己的武功盖过他的嘴。

〖肆〗、《烽火戏诸侯》周幽王为博妃子褒姒一笑,点燃烽火台,戏弄了诸侯,导致亡国。后以烽火戏诸侯形容惹事生非,酿成大祸。《问鼎中原》楚庄王出征至周,向周天子的使者询问九鼎的重虽,大有夺取周朝天下之势。后来用问鼎中原比喻企图夺取天下。

〖伍〗、春秋时期的历史典故包括烽火戏诸侯、问鼎中原、退避三舍、卧薪尝胆、老马识途等。问鼎中原:楚庄王在推行霸业的过程中,曾率军在周王室所在的洛邑郊外耀武扬威,并遣使问九鼎的大小轻重,表明其夺权之心。退避三舍:晋国公子重耳在流亡期间受到楚成王的收留,并许诺若日后晋楚交战,晋军将退避三舍。

历史上有哪些打脸的故事

故事2:袁绍:我有上将潘凤,可斩华雄! 报!潘凤被华雄斩于马下。故事3:老好人刘备收留无家可归的吕布,吕布为了袁术十万斛粮食反水打刘备脸,刘备无家可归。反过来,又求反客为主的吕布,吕布将原来刘备收留他的地方给了刘备。

关于吕蒙的故事相信大家都很熟悉,毕竟成语“士别三日,刮目相看。”大家耳熟能详。吕蒙是东吴的大将,和大都督周瑜可是无话不谈的好友,不过吕蒙冲锋陷阵是一把好手,却不识字,因此周瑜常用“吴下阿蒙”的称呼来调笑他。

无线电没有未来。——开尔文 爵士 Radio has no future. -- Lord Kelvin(1824-1907)X射线就是骗人的货。——开尔文 爵士 X-rays will prove to be a hoax. -- Lord Kelvin, president, Royal Society, 1895 电磁风暴和太阳斑没什么联系,至于太阳周期那更是个巧合。

法国:“我们的马奇诺防线”坚不可摧,德军无法越过马奇诺防线进攻法国。 不到一个月之后,法国被德国占领。

《悯农》作者李绅的背后打脸故事 话说李绅6岁丧父,很早便随母亲流浪,也因此更懂得人间的辛苦,青年就写下了两篇千古传诵的经典诗作《悯农》。可是,当他高中进士而步入仕途以后,早已把当年的悲悯之情抛之脑后。

诸葛亮口中“厚颜无耻之人”王司徒,在历史上是个怎样的人?

〖壹〗、历史上的王司徒并没有被诸葛亮骂死,也没有那么不堪,还是很有才干和才学得。王朗不仅仅是曹魏政权的大臣,本身还是一位治学的经学家,很有才学。《三国演义》终究是文学作品,总会有夸张的成分而存在。诸葛亮骂死王朗。

〖贰〗、王朗王司徒,自从作为鬼畜素材火遍网络之后,很多人对他的印象都说一个瘦小的迂腐老头,因为诸葛亮几句骂便气绝身亡。

〖叁〗、历史上人家正常病故,没有跟诸葛亮见过面。王朗 (汉魏之际经学家、大臣)编辑 王朗(?-228年11月),本名王严 [1] ,字景兴。东海郯(今山东临沂市郯城西北)人。汉末至三国曹魏时期重臣、经学家。王朗早年师从太尉杨赐,因通晓经籍而被拜为郎中。

...比较好给一些自由辩论时的建议或引用的典故之类的东西

辩论这东西,得自己组织,临场发挥,全搬别人是不行的。就个人觉得,要谈刘备是真英雄。要有论据,必须抓住史书,也就是《三国志》等。《三国演义》里的刘备有虚伪的一面,对方举例这个,一定要摒弃,说明那只是小说,不能作为历史论断的依据。

例如,公车让座给更需要的人,比如孕妇或老人,这种行为体现了利他的美德。尽管个人可能不需要座位,但考虑到他人的安全和社会的整体效益,让座是更有益的选取。 另一个实例是给救护车让路。在紧急情况下,让路给救护车是至关重要的,因为每一秒都可能关系到患者的生命。

范仲淹“划粥割齑(jīu)” “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹年少求学时,由于家贫,他的生活十分艰苦。每天晚上,他用糙米煮好一盆稀饭,等第二天早晨凝成冻后,用刀划成四块,早上吃二块,晚上再吃二块,这就是“划粥”。没有菜,就切一些腌菜下饭,这就是“断齑”。

我最近正在研究这道难题,昨天给你布置题目时,不小心把写有这个题目的小纸条夹在了给你的题目里。”后来,每当这个青年回忆这件事时,总是说:“如果有人告诉我,这是一道有两千多年历史的数学难题,我可能就无法解开它。这个青年就是数学王子高斯。 点评:孩子大都少有循规蹈矩思想,少有畏惧心理。

过了几个月,敌人真的来入侵了,厉王赶紧击鼓发出警报。但百姓以为厉王又是在跟大家闹着玩儿,因而没有一个前来守城。厉王只好更改了原来的命令,重新申明了报警的信号,老百姓这才相信。寓意:在事关重大的事情上,千万玩不得儿戏。如果拿原则问题开玩笑,就会失信于民,招致大祸。

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还没有评论,来说两句吧...