大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于隔岸观火的历史典故,隔岸观火历史典故简单介绍这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

隔岸观火的典故与谁有关

隔岸观火的典故与曹操有关。隔岸观火是一个成语,这个典故与中国古代的一位历史人物——曹操有关。这个典故出自《三国演义》这本历史小说,其中描述了曹操在赤壁之战中的行为。据传说,在三国时期,曹操曾派军队攻打东吴的周瑜。周瑜决定火烧赤壁以抵御曹军。

隔岸观火是范雎、白起的典故。以下是关于这个典故的详细解释:典故背景:战国后期,秦将白起在长平之战中大败赵军,随后乘胜追击,直逼赵国国都邯郸。赵国面临亡国危机。典故内容:赵国的平原君门客苏代为了解救赵国,前往秦国拜见范雎。

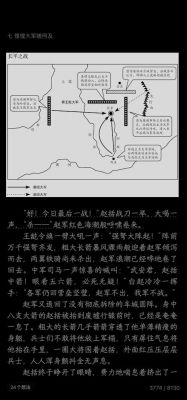

隔岸观火有关人员:范雎,白起。 隔岸观火的典故: 战国后期,秦将武安君白起在长平一战,全歼赵军四十万,赵国国内一片恐慌。白起乘胜连下韩国十七城,直逼赵国国都邯郸,赵国指日可破。赵国情势危急,平原君的门客苏代向赵王献计,愿意冒险赴秦,以救燃眉。赵王与群臣商议,决定依计而行。

隔岸观火是一个成语,最早出自于五代·乾康《投谒齐已》。隔岸观火指站在对岸观望火灾;用来比喻对别人的急难不加救助,而采取看热闹的态度。在句中一般作谓语、宾语、定语。五代·乾康《投谒齐已》:“隔岸红尘忙似火,当轩青嶂冷如冰。”后世据此典故引申出成语“隔岸观火”。

在战国时期,范雎和白起是两位著名的谋士与将领。范雎以智慧著称,白起则以军事才能闻名。两人虽然在历史上都有极高的地位,但隔岸观火这一成语与他们并无直接关联,而是来源于另一个典故。隔岸观火原出自《战国策·魏策三》。

有时也表示不是身临其境,对情况了解不深。“隔岸观火”,语出《投谒齐已》,本计名最初见于唐代僧人乾康的诗:“隔岸红尘忙似火,当轩青嶂冷如冰”。

隔岸观火是谁的典故

隔岸观火是范雎、白起的典故。以下是关于这个典故的详细解释:典故背景:战国后期,秦将白起在长平之战中大败赵军,随后乘胜追击,直逼赵国国都邯郸。赵国面临亡国危机。典故内容:赵国的平原君门客苏代为了解救赵国,前往秦国拜见范雎。

隔岸观火的主人公是范雎、白起。隔岸观火的意思是隔着河看失火,比喻置身事外,对别人的危难不去救助,采取袖手旁观的态度。

隔岸观火的主人公是范雎、白起。隔岸观火的意思是隔着河看失火,比喻置身事外,对别人的危难不去救助,采取袖手旁观的态度。有时也表示不是身临其境,对情况了解不深。“隔岸观火”,语出《投谒齐已》,本计名最初见于唐代僧人乾康的诗:“隔岸红尘忙似火,当轩青嶂冷如冰”。

隔岸观火是一个成语,最早出自于五代·乾康《投谒齐已》。隔岸观火指站在对岸观望火灾;用来比喻对别人的急难不加救助,而采取看热闹的态度。在句中一般作谓语、宾语、定语。五代·乾康《投谒齐已》:“隔岸红尘忙似火,当轩青嶂冷如冰。”后世据此典故引申出成语“隔岸观火”。

隔岸观火有关人员:范雎,白起。 隔岸观火的典故: 战国后期,秦将武安君白起在长平一战,全歼赵军四十万,赵国国内一片恐慌。白起乘胜连下韩国十七城,直逼赵国国都邯郸,赵国指日可破。赵国情势危急,平原君的门客苏代向赵王献计,愿意冒险赴秦,以救燃眉。赵王与群臣商议,决定依计而行。

隔岸观火典故

〖壹〗、隔岸观火是范雎、白起的典故。以下是关于这个典故的详细解释:典故背景:战国后期,秦将白起在长平之战中大败赵军,随后乘胜追击,直逼赵国国都邯郸。赵国面临亡国危机。典故内容:赵国的平原君门客苏代为了解救赵国,前往秦国拜见范雎。

〖贰〗、三十六计之隔岸观火的故事典故: 战国后期秦赵之战:在战国后期,秦将白起在长平之战中全歼赵军四十万,随后乘胜连下韩国十七城,直逼赵国国都邯郸。赵国形势危急,平原君的门客苏代向赵王献计,愿冒险赴秦以救赵国。

〖叁〗、典故来源:隔岸观火的典故源于战国时期的韩、魏之争。秦惠王想调解两国的纷争,但谋士陈轸建议他静待韩、魏两国争斗,待其两败俱伤后再出兵。秦惠王采纳了这一建议,最终坐收渔利,轻而易举地战胜了魏国。策略应用:此计策的应用关键在于准确判断敌方的内部矛盾和混乱程度,以及静待时机的耐心。

〖肆〗、隔岸观火有关人员:范雎,白起。 隔岸观火的典故: 战国后期,秦将武安君白起在长平一战,全歼赵军四十万,赵国国内一片恐慌。白起乘胜连下韩国十七城,直逼赵国国都邯郸,赵国指日可破。赵国情势危急,平原君的门客苏代向赵王献计,愿意冒险赴秦,以救燃眉。赵王与群臣商议,决定依计而行。

〖伍〗、隔岸观火典故 战国后期,秦将武安君白起在长平一战,全歼赵军四十万,赵国国内一片恐慌。白起乘胜连下韩国十七城,直逼赵国国都邯郸,赵国指日可破。赵国情势危急,平原君的门客苏代向赵王献计,愿意冒险赴秦,以救燃眉。赵王与群臣商议,决定依计而行。

〖陆〗、隔岸观火指站在对岸观望火灾;用来比喻对别人的急难不加救助,而采取看热闹的态度。在句中一般作谓语、宾语、定语。五代·乾康《投谒齐已》:“隔岸红尘忙似火,当轩青嶂冷如冰。”后世据此典故引申出成语“隔岸观火”。

三十六计故事介绍:第九计隔岸观火

典故来源:隔岸观火的典故源于战国时期的韩、魏之争。秦惠王想调解两国的纷争,但谋士陈轸建议他静待韩、魏两国争斗,待其两败俱伤后再出兵。秦惠王采纳了这一建议,最终坐收渔利,轻而易举地战胜了魏国。策略应用:此计策的应用关键在于准确判断敌方的内部矛盾和混乱程度,以及静待时机的耐心。

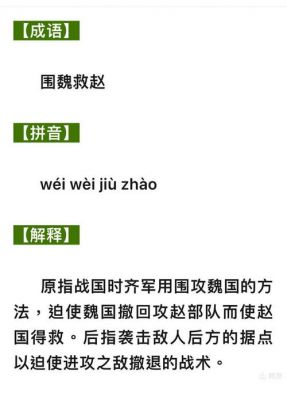

当然,隔岸观火之计,不等于站在旁边看热闹,一旦时机成熟,就要改“坐观”为“出击”,以取胜得利为目的。“隔岸观火”的本义是从河这边观看对岸失火。此计往往指静观敌方内部矛盾激化,坐收渔利。意思就是“坐山观虎斗”。孙膑用此计,让韩国与魏军拼力厮杀,削弱庞涓的军力,以利战胜庞涓。

隔岸观火:做事顺时而动,事情会顺利,若要所得,不能强求。

《三十六计》敌战计·隔岸观火 原文 阳乖序乱,阴以待逆。暴戾恣睢,其势自毙。顺以动豫,豫顺以动。译文及注释 译文 此计正是运用本卦顺时以动的哲理,说坐观敌人的内部恶变,我不急于采取攻逼手段,顺其变,“坐山观虎斗”,最后让敌人自残自杀,时机—到而我即坐收其利,一举成功。

原文:阳乖序乱,阴以待逆。暴戾恣睢,其势自毙。顺以动豫,豫顺以动。意思:敌方正在发展着的矛盾冲突,采取静观其变的态度。当敌方矛盾突出,相互倾轧越来越暴露出来的时候,可不急于去趁火打劫。操之过急常常会促使他们达成暂时的联合,而增强他们的还击力量。

第九计隔岸观火:坐观敌人的内部恶变,时机—到而我即坐收其利,一举成功。 实例:袁绍兵败身亡,几个儿子为争夺权力互相争斗,曹操决定击败袁氏兄弟。袁尚、袁熙兄弟投奔乌桓,曹操向乌桓进兵,击败乌既,袁氏兄弟又去投奔辽东太守公孙康。公孙康听说二袁归降,心有疑虑。

隔岸观火,暗度陈仓,背水一战的典故是怎样?与谁有关

〖壹〗、隔岸观火有关人员:范雎,白起。 隔岸观火的典故: 战国后期,秦将武安君白起在长平一战,全歼赵军四十万,赵国国内一片恐慌。白起乘胜连下韩国十七城,直逼赵国国都邯郸,赵国指日可破。赵国情势危急,平原君的门客苏代向赵王献计,愿意冒险赴秦,以救燃眉。赵王与群臣商议,决定依计而行。

〖贰〗、背水一战与项羽有关。背水一战,也称作背水结阵,是古代军事战术中的一种策略。这个成语典故来源于汉初时期的战争,与项羽和他的部下韩信有关。据传,项羽派遣韩信带领军队进行作战时,采取了背水一战的战术。

〖叁〗、隔岸观火:三国曹操 暗度陈仓:暗渡陈仓是楚汉之争时的故事,讲的是刘备。项羽倚仗兵力强大,违背谁先入关中谁为王的约定,封先入关中的刘邦为汉王,自封为西楚霸王。刘邦听从谋臣张良的计策,从关中回汉中时,烧毁栈道,表明自己不再进关中。

历史典故之隔岸观火出自于哪里?它的哲学道理是什么?

历史典故“隔岸观火”出自《投谒齐己》。它的哲学道理是:- 静观其变:在面对复杂或不确定的局面时,不急于采取行动,而是先观察局势的发展,了解各方的动态和意图。- 坐收渔利:当敌方内部出现矛盾或争斗时,不直接介入,而是等待他们自相残杀,从而以最小的代价获得最大的胜利。

隔岸观火是一个成语,最早出自于五代·乾康《投谒齐已》。隔岸观火指站在对岸观望火灾;用来比喻对别人的急难不加救助,而采取看热闹的态度。在句中一般作谓语、宾语、定语。五代·乾康《投谒齐已》:“隔岸红尘忙似火,当轩青嶂冷如冰。”后世据此典故引申出成语“隔岸观火”。

隔岸观火是一个成语,这个典故与中国古代的一位历史人物——曹操有关。这个典故出自《三国演义》这本历史小说,其中描述了曹操在赤壁之战中的行为。据传说,在三国时期,曹操曾派军队攻打东吴的周瑜。周瑜决定火烧赤壁以抵御曹军。当时,曹军驻扎在江对岸的船只上观看战斗,想看到东吴军队被火烧灭。

“隔岸观火”出自《投谒齐已》。《投谒齐己》的全诗如下:隔岸红尘忙似火,当轩青嶂冷如冰。烹茶童子休相问,报道门前是衲僧。赏析:全诗描写拜访齐己时的情景,前两句将俗世的繁忙与寺庙的清幽环境进行对照,而后两句生动质朴地写出了诗人与齐已的性趣相投和密切关系。

隔岸观火原出自《战国策·魏策三》。故事讲述的是魏国国君在被秦军围攻的情况下,却选取不救被敌国围困的城池。当时,魏国的谋士和将领站在河对岸,看着敌国对友方城市进行攻击,却无动于衷,甚至觉得这是个好机会来观察敌人的战术。

【出处原文】“隔岸观火,忙似火,当轩青嶂冷如冰。”(唐·乾康《投谒齐己》)【出处今译】对岸正热火朝天的忙碌着,而一河相隔,另一边却看破红尘,心冷如冰。 暗度陈仓:指正面迷惑敌人,而从侧翼进行突然袭击。亦比喻暗中进行活动。陈仓,在今陕西省宝鸡市东,为通向汉中的交通孔道。

文章分享结束,隔岸观火的历史典故和隔岸观火历史典故简单介绍的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

还没有评论,来说两句吧...