大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于孔子周游列国传仁礼道,孔子周游列国宣传的内容是什么这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

道教儒教佛教在我国出现的时间顺序是?

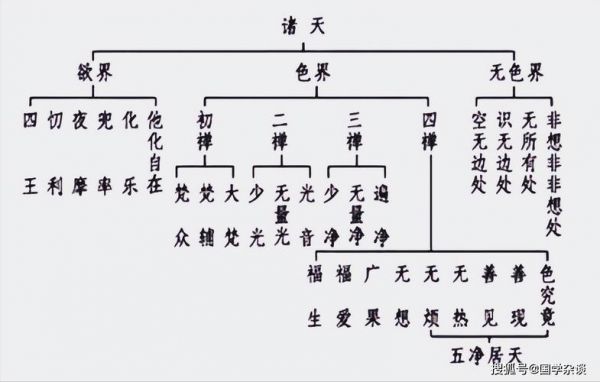

〖壹〗、总结:在我国出现的先后顺序是:儒家、道家、佛教、道教(作为一种宗教形式)。需要区分的是,老子创立的是道家哲学,而道教作为一种宗教,是在更晚的时期发展起来的。

〖贰〗、因此,在我国出现的先后顺序是:儒家、佛教、道教 回复里有朋友说,孔丘向李耳请教过,这个是对的。但是题目问的不是道家和儒家,而是道教和儒家。这个不一样。老子创立的是道家这个哲学流派,道教是宗教,是西汉到东汉这个时期才出现的。

〖叁〗、儒教---儒家思想是一种奉孔子(前551年-前479年)为宗师。道教---道家思想起始于春秋末期的老子,但是敬拜鬼神的风俗习惯早过孔子时代。佛教---东汉永平十年 公元67年,佛教正式由官方传入中国。

〖肆〗、佛教是在晋朝从印度传入,时间最晚 儒家、道家产生的时间不相上下。一般认为老子年纪比孔子大,可能道家产生早一些 (因为老子曾向孔子解释为何自己的牙齿已经掉光了可是舌头依然鲜红有活力,而此时孔子尚是中壮年。

孔子有哪些事迹

孔子的主要事迹包括以下几点:早年经历与求学:年轻时,孔子曾受过季氏家臣阳虎的欺侮,并先后做过季氏的委吏和乘田。在艰难困苦中,孔子发愤好学,遍访名师,虚心求教,先后师事老子、郯子、苌弘、师襄等人。创办私学与收徒:大约三十岁左右,孔子开始招收弟子,进行私人讲学。他广收门徒,相传弟子多达三千人,其中贤人七十二。

孔子年轻时,曾遭受季氏家臣阳虎的欺辱。他在季氏家中担任过委吏和乘田,负责管理仓储和畜牧工作。 在困境中,孔子发奋学习,广泛寻访名师,虚心请教。他曾向老子、郯子、苌弘、师襄等人学习,不断提升自己的知识和修养。 约在三十岁左右,孔子开始吸引了一些最初的弟子。

孔子一生事迹的概括:艰难的童年 孔子于公元前551年8月27日出生于鲁国陬邑昌平乡的尼丘山。他的父母在年龄相差悬殊的情况下结合,违反了当时的礼法,孔子因此得名“丘”,字“仲尼”。三岁时,父亲去世,孔子与母亲颜征在回到曲阜,生活艰难,遭受歧视。

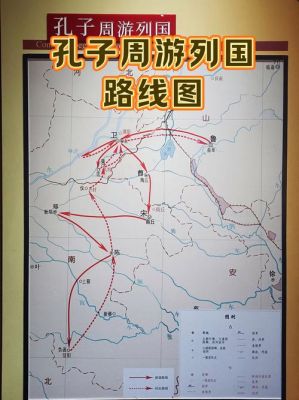

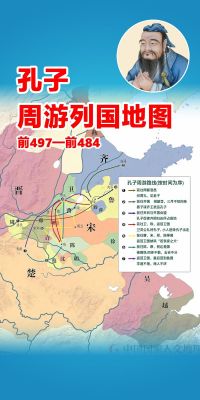

...后又官至鲁国大司寇的孔子,为什么选取周游列国?

孔子周游列国的原因:第一是为了实现自己的理想,宣传自己的道德理念。孔子生活在春秋末年,周王室名存实亡,各诸侯国相互征战,周初制订的礼乐制度破坏殆尽.他提出要恢复周礼、实行仁政治德治的政治主张,却不被鲁国的统治者接受,所以孔子选取出去周游宣传自己的主张.希望君主能施以仁政,不要战争。

孔子在当上鲁国宰相后还要周游列国,主要是因为他在鲁国推行的政治改革“堕三都”未能成功,且与鲁国权臣三桓的矛盾加剧,导致他在鲁国的处境日益艰难。具体原因如下:政治改革受阻:孔子在鲁国担任大司寇并代理宰相职责后,试图通过“堕三都”来削弱三桓的势力,加强鲁国君主的权力。

齐国想袭击鲁定公,孔子按礼仪斥责了齐国,齐景公害怕了,就没敢加害鲁定公,而且归还了侵占的鲁国汶阳土地来谢罪。之后,鲁定公就很信任孔子,让他做了大司寇,负责国内治安。孔子终于获得机会,开始推行他的政治主张,讲求孝道,稳定家庭,安定社会。使鲁国社会和谐,经济蒸蒸日上,国富民强起来。

孔子为什么要周游列国?

孔子意识到,即便在其他大国,也难以施展自己的政治抱负,因此选取周游列国,寻找实现政治理想的机会。综上所述,孔子在当上鲁国宰相后,由于堕三都行动未竟、鲁国政治斗争复杂、祭肉未送以及儒家学说与当时环境不符等多方面原因,最终选取离开鲁国,开始周游列国的旅程。

孔子在当上鲁国宰相后还要周游列国,主要是因为他在鲁国推行的政治改革“堕三都”未能成功,且与鲁国权臣三桓的矛盾加剧,导致他在鲁国的处境日益艰难。具体原因如下:政治改革受阻:孔子在鲁国担任大司寇并代理宰相职责后,试图通过“堕三都”来削弱三桓的势力,加强鲁国君主的权力。

孔子周游列国的主要目的是寻求诸侯的认同和支持,进而实践自己的政治理念和主张,以实现社会的和平与繁荣,以及重建周礼的秩序。然而,结果是未能实现这些目标。具体原因如下:寻求诸侯认同与支持:孔子希望通过游说列国,使诸侯接纳自己的政治思想和理念,共同构建一个稳定而繁荣的社会。

孔子走着周游列国的原因主要有以下几点:时代背景与使命:孔子生活在一个礼制崩解、天下无政府的时代。周室已衰,列国相争,传统习俗的规范力量消失。面对这样的时代问题,孔子以重建普遍秩序为己任,希望通过自己的努力恢复社会秩序和道德准则。

孔子周游列国成功了吗他的目的达到了吗为什么

因为他想宣传自己的主张,希望君主能施以仁政,不要战争。但那个时候正是春秋时期,各国多想能拥有更多的土地,只有进行战争,所以不可能听他的,孔子的政治主张当时显得很迂腐。当时是战争频繁的时期,大国欺负小国,小国要发展自强。孔子却要先行礼仪,感化他人,是无法行得通的。当时各国急于要加强军事和经济,孔子却要先搞思想教育,要大家循规蹈矩。

孔子周游列国的主要目的是寻求诸侯的认同和支持,进而实践自己的政治理念和主张,以实现社会的和平与繁荣,以及重建周礼的秩序。然而,结果是未能实现这些目标。具体原因如下:寻求诸侯认同与支持:孔子希望通过游说列国,使诸侯接纳自己的政治思想和理念,共同构建一个稳定而繁荣的社会。

所以孔子所到之处,大多是国君以礼相待,但不用他的主张。像宋国司马桓魋那样的人,与他的主张本来敌对,当然对他更不能容了。这就是孔子周游列国到处不被任用的主要原因。

首先,孔子之所以会周游列国,是因为他在鲁国的政治生涯遭遇挫折。当时,孔子在鲁国担任大司寇,他试图通过推行自己的政治主张,削弱大夫的权力,但最终未能成功。

孔子也对自己的学说进行了反思和调整。对后世的影响 孔子的周游列国虽然未能立即实现其政治理想,但这次经历为其学说的最终形成和完善奠定了基础。他为后世树立了以身殉道的楷模,展现了一种为理想而努力奋斗的精神。孔子的游历经历及其学说对后世的中国文化和教育产生了深远的影响。

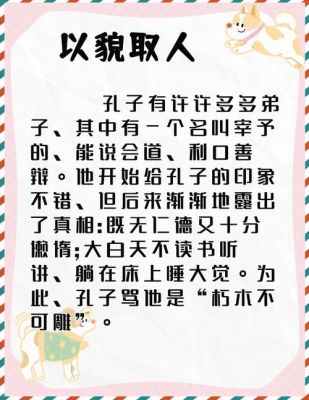

关于孔子的经典故事有哪些

孔子前十经典故事有韦编三绝、颜渊问仁、杀身成仁、知之为知之、见利思义、君子坦荡荡、学而时习之、举一反以德报怨、言必信行必果等等。韦编三绝 孔子为读《易》而翻断了多次牛皮带子的故事,表现出他对《易》的深刻研究和执着追求。颜渊问仁 颜渊问孔子什么是仁,孔子回答说:“克己复礼为仁。

**杀身成仁**:在乱世之中,孔子告诉弟子们,真正的志士仁人不会为了生存而损害仁德,甚至愿意牺牲自己来成就仁德。 **知之为知之**:孔子对子贡说:“知之为知之,不知为不知。”这句话强调了知的诚实与谦虚,知道就是知道,不知道就是不知道,不要假装知道。

孔子与子贡的经典故事:子贡尊师。相传,孔子有七十二个有名的弟子,子贡便是其中之一。万仞宫墙典故,出自子贡称赞孔夫子之学问高深。子贡尊师的故事,也很感人。一次,鲁国大夫在别人面前贬低孔子,抬高子贡。

鲁国的法律奖励赎回在国外受苦的同胞。孔子认为,这样的行为应该被推广,而不仅仅是个人的高尚行为。他的学生子贡赎回同胞后未领取奖金,孔子指出这样会减少人们赎回同胞的积极性。 孔子学习琴艺非常刻苦,他不仅仅满足于掌握技艺,而是追求领会曲子的精神。

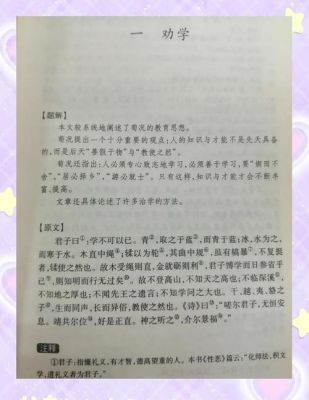

孔子将仁作为处理人与人关系的什么

〖壹〗、孔子将仁作为处理人与人关系的比较高行为准则和道德规范。仁是儒家思想的核心,它体现了人与人之间的相亲相爱、互相尊重、互助合作的精神。在孔子的学说中,仁涵盖了孝、弟(悌)、忠、恕、礼、知、勇、恭、宽、信、敏、惠等内容,这些都是在处理人与人关系时应遵循的道德准则。

〖贰〗、处理人际关系:“仁”作为处理人与人之间关系的准则,能够帮助人们在兵荒马乱的战国时代找到一种相互理解、相互尊重的相处之道。“仁”具有实践性和可操作性:克己复礼:孔子主张通过“克己复礼”来实现“仁”,即克制自己的私欲,恢复西周的礼乐制度。

〖叁〗、孔子在儒家思想中首次系统提出并深入阐释了“仁”的概念,将其视为道德的核心和人格的比较高标准。他强调“仁者爱人”,认为“仁”是处理人与人之间关系的基本准则。 将“仁”作为教育目标 孔子的教育目标是培养具有“仁”德的君子。

〖肆〗、“仁”的含义包括和谐、平等、博爱,这些理念是孔子用来处理人与人之间关系的核心思想。“仁”充分体现了孔子的大同理念,即追求社会的和谐与平等。“仁”具有现实指导意义:在兵荒马乱的战国时期,“仁”的思想能够警醒人们,引导人们以更加和谐、平等的方式相处。

关于孔子周游列国传仁礼道,孔子周游列国宣传的内容是什么的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...