很多朋友对于不远千里的主人公是谁和不远千里告诉我们什么道理不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

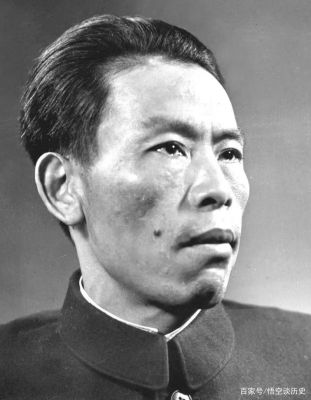

吴运铎的简介

吴运铎是我国著名的兵工专家,也是一位优秀的共产党员和忠诚的共产主义战士。吴运铎生于1917年,出生在江西省萍乡市一个普通的矿工家庭。他从小就展现出了对机械制造和技术的浓厚兴趣。在艰难的生活环境下,他通过自学掌握了一定的文化知识,并积极参与当地的抗日救亡活动。

吴运铎(1917年1月17日—1991年5月2日),男,祖籍湖北省武汉市,出生于江西省萍乡市安源煤矿。1938年参加新四军,1939年加入中国共产党 。曾任中南兵工局副局长、机械科学研究院副总工程师、五机部科学研究院副院长等职。

年夏,国民党反动军队开进安源,屠杀革命者,学校停办,吴运铎的家庭生活也陷入绝境。1931年,他随家人迁到湖北黄石。经父亲的同事介绍,兄弟几人都进矿当了学徒,后来当了电机师傅。

吴运铎只有小学五年级的文化,却成为了中国人民兵工业的开拓者和新中国的第一代工人作家。中国人民兵工业发展时间晚、发展环境差,同时又被抗日战争紧逼脚步,吴运铎在这种恶劣的条件下开始着手发展中国军队自己的后方兵工力量。

跋山涉水

〖壹〗、跋山涉水意思是:形容旅途艰苦,行走过程不易。详细解释如下:基本含义 “跋山涉水”是一个成语,通常用来描述人们经历艰难的旅程。其中,“跋”有踩、踏的意思,这里引申为翻越;“山”指山地或高山;“涉”是徒步渡水的意思;“水”指的是河流或水域。

〖贰〗、跋山涉水的下一句并不是固定的,因为它是一个独立的成语,通常不与其他特定句子直接相连。以下是关于跋山涉水的几点说明:成语含义:跋山涉水意指翻山越岭,趟水过河,用于形容旅途的艰苦和行路的艰难。出处来源:这个成语出自《诗经·鄘风·载驰》,是古代文学作品中的表达,具有深厚的文化底蕴。

〖叁〗、千山万水通常适用于距离远的情况,而跋山涉水更适用于道路艰险或者需要徒步行进的情况。千山万水和跋山涉水都是用来形容路程遥远、旅途艰难的成语,但在含义和用法上存在一些区别。千山万水更强调的是路程遥远,而跋山涉水更强调的是徒步行进的艰难。

〖肆〗、“跋山涉水”是一个成语,它的意思是克服一切困难。从字面上看,这个成语给人一种征服高山大水的感觉。但实际上,它的含义更为广泛。在生活中,遇到困难、面临挑战时,人们需要勇气和毅力去克服。跋山涉水就象征着这种勇气和毅力。跋山涉水不仅仅是一种行动,更是一种心态。

李白的资料

〖壹〗、李白是唐代伟大的浪漫主义诗人,以下是关于他的详细介绍:基本信息:李白,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”。生于701年2月8日,卒于762年12月。被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”。诗风特点:他的诗歌风格豪放飘逸,想象丰富,语言流转自然,音律和谐多变。

〖贰〗、李白是唐代伟大的浪漫主义诗人,以下是关于他的详细资料:基本信息:李白,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”。别称与地位:被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与李商隐、杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。

〖叁〗、关于李白的资料如下:基本信息: 生卒年份:701年—762年12月。 字:太白。 号:青莲居士,又号“谪仙人”。 身份:唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”。家族背景: 祖籍:据《旧唐书》记载为山东人;据《新唐书》记载为兴圣皇帝李暠九世孙,与李唐诸王同宗。

木兰诗的全文意思是什么?

〖壹〗、此一机智幽默之比喻,是木兰女扮男装之奇迹的圆满解释,亦是喜剧性诗情之袅袅余音,此余音之有余不尽,仍在于意味着木兰之英雄品格。

〖贰〗、《木兰诗》译文全文如下:织布叹息:木兰在房间里织布,可织布机却没了声响,只听她在不停地叹息。问她想啥呢?惦记啥呢?她摇摇头,说啥也没想,啥也没惦记。代父从军:昨晚看到征兵文书,说皇上在大规模征兵,每卷文书上都有父亲的名字。

〖叁〗、《木兰诗》的译文全文如下:开头部分:叹息声连连,木兰对着房门织布。却听不到织布机的声音,只听到木兰的声声叹息。问木兰在想些什么?在思念些什么?木兰回答道:我什么都没想,什么也没思念。征兵部分:昨晚看见征兵文书,知道皇上在大规模征兵。征兵名册有很多卷,每一卷上都有父亲的名字。

〖肆〗、叹息声声声不绝,木兰对门织布。听不见织布机的声音,只听见木兰的叹息。问木兰在想什么,问木兰在惦记什么?木兰答道,我并无所思,也并无所念。昨夜见征兵文书,知君主大规模征兵,征兵文册上父亲名字多。父亲无大子,木兰无兄长,木兰愿去买鞍马,替父从军。

〖伍〗、木兰诗全文 当窗理云鬓,对镜帖花黄。闻女木兰抱杼泣,不知何意愁思长。昨夜见军帖,可汗大点兵。故令将军下,授赐千金转徙忙。爷娘闻女来,堂前奔走向女诉衷肠。愿为市鞍马,替爷赴戎机。风雨天涯行千里,边疆除寇归来复。出郭送女儿,流泪洒道路,望断续亲人思泪苦。

不远千里成语故事_成语“不远千里”的典故出处和主人公是谁?

成语“不远千里”的意思是不以千里为远,形容不怕路途遥远。背后的典故如下:来源:这个成语来源于《孟子·梁惠王上》。故事讲述的是孟子与梁惠王的会面。

【用法】 一般用来比喻不畏路途的遥远。 【释义】 这则成语是指不以千里为远来到此地。 【出处】 这则成语出自《孟子·梁惠王上》:“不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”《汉书·谷永传》:“直言之路开,则四方众贤不远千里,辐凑陈忠,群臣之上愿,社稷之长福也。

成语“不远千里”的故事来源于《孟子·梁惠王上》,形容不怕路途遥远。以下是该成语的具体解释和相关故事:解释:- 不以千里为远:表示即便距离非常遥远,也不觉得远,形容决心坚定或意志坚强。- 形容不怕路途遥远:常用于描述某人为了达成目的或见某人,不畏艰难,长途跋涉。

具体解释如下:成语来源:该成语出自《孟子·梁惠王上》,原文描述了孟子不远千里来到魏国见梁惠王的情景。梁惠王对孟子的到来表示欢迎,并询问孟子是否为魏国带来了利益。成语含义:不远千里强调的是对目的地的执着追求和不畏艰难的精神。

成语来源:该成语来源于《孟子·梁惠王上》。在故事中,孟子不远千里来到魏国见梁惠王,梁惠王对此表示热情欢迎,并询问孟子是否为魏国带来了利益。这一情节成为了“不远千里”这一成语的出处。成语含义:从字面上理解,“不远千里”意味着即使路途遥远达千里之遥,也不觉得远。

不远千里的成语故事:这个成语来源于《孟子.梁惠王上》,孟子见梁惠王。王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”梁惠王见了孟子,热情地说:“先生,您不以千里为远来到我们魏国,一定是给我的国家带来利益了吧?”孟子回答说:“大王您何必一开口就讲利?有仁义就行了。

民间四大传说

〖壹〗、中国四大民间故事分别是:《牛郎织女》:讲述的是勤劳的牛郎和织女在民间结婚,两人被王母娘娘拆散后,每年的七月七日只能在天上的鹊桥相会一次。《孟姜女》:讲述的是孟姜女的新婚丈夫被抓去修长城,累死并被埋在长城下。孟姜女去送寒衣时,了解到丈夫已死,哭倒了长城才找到丈夫的尸骨。

〖贰〗、中国的四大民间传说是《牛郎织女》、《孟姜女哭长城》、《梁山伯与祝英台》和《白蛇传》。以下是这四个传说的简要介绍:《牛郎织女》:起源:传说始于《诗经·大东》的记载,后在《古诗十九首》中被称为夫妻。

〖叁〗、中国四大民间传说故事包括:《牛郎织女》:讲述了牛郎与织女相爱,但因王母娘娘的阻挠,两人只能在每年的七夕通过鹊桥相会的感人爱情故事。《孟姜女》:孟姜女的新婚丈夫被抓去修筑长城,她日夜思念,历经艰辛去寻夫,却了解到丈夫已累死并埋在长城下。

柳宗元关于柳州改革的诗句

〖壹〗、柳宗元在柳州,决心废除“以男女质钱,约不时赎,子本相侔,则没为奴婢”的残酷风习,制订了一套。 关于柳州的诗句 柳宗元在柳州的诗词 《登柳州城楼寄漳汀封连四州》 城上高楼接大荒,海天愁思正茫茫。 惊风乱飐芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。 岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。

〖贰〗、柳宗元为柳州写的诗:《岭南江行》。全文 瘴江南去入云烟,望尽黄茆是海边。山腹雨晴添象迹,潭心日暖长蛟涎。射工巧伺游人影,飓母偏惊旅客船。从此忧来非一事,岂容华发待流年。翻译 我航行在瘴气缭绕的江南水乡,两岸黄茅遍布,云烟渺渺。雨过天晴,山色空蒙,时显时隐,兽迹纵横。

〖叁〗、柳宗元被贬柳州时写的堪称经典的诗作是《种柳戏题》。这首诗的内容与特点如下:内容:诗中柳宗元借用了朋友吕温诗句的形式,描述了自己在柳州种柳的情景,并表达了自己的志向。他希望通过自己的努力,像所种的柳树一样,造福于民,留下惠政。

OK,关于不远千里的主人公是谁和不远千里告诉我们什么道理的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...