大家好,关于成语嗟来之食出自哪个典故很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于嗟来之食成语解释的知识,希望对各位有所帮助!

成语“嗟来之食”有什么历史典故吗?“嗟来之食”含义详解

〖壹〗、历史典故:出处:成语“嗟来之食”出自《礼记》。原文描述了春秋时期,齐国发生严重饥荒,有个叫黔敖的富人在路旁摆食物施舍给挨饿的人。当一个饿汉走近时,黔敖傲慢地吆喝:“喂!来吃吧!”饿汉轻蔑地瞪了黔敖一眼,表示不愿吃这种带有侮辱性的施舍,最后宁愿饥饿至死也不愿接受。

〖贰〗、”只见那饥民突然精神振作起来,瞪大双眼看着黔敖说:“收起你的东西吧,我宁愿饿死也不愿吃这样的嗟来之食!”最后那个人饥饿而死。“嗟来之食”这则成语的意思是指带有侮辱性的或不怀好意的施舍。嗟:不礼貌的招呼声,相当于现在的“喂”。贬义词。

〖叁〗、成语“嗟来之食”指的是带有侮辱性的施舍。背后典故如下:- 背景:周朝时期,齐国遭遇饥荒。- 事件:有个叫黔敖的财主在路旁摆下食物,等待饥民过来吃。- 经过:有个饿汉跌跌撞撞地走了过来,黔敖用不礼貌的招呼声让他来吃。

〖肆〗、指带有侮辱性的施舍。成语基本释义:[ 成语形式 ]ABCD式的成语[ 成语结构 ]偏正式成语[ 常用程度 ]常用成语[ 感情色彩 ]中性成语[ 成语繁体 ]嗟来之食[ 成语正音 ]嗟,不能读作ju。

〖伍〗、含义:嗟来之食这个成语源于古代的一个故事,用来形容那种带有轻蔑、侮辱意味的施舍。它强调了人的尊严和骨气,即使面临饥饿,也不接受带有侮辱性的帮助。故事背景:主人公:黔敖。他是周朝时期齐国的一个财主,在饥荒年间,他在路旁摆放食物,以救济饥民。

嗟来之食成语故事

“嗟来之食”这个成语出自《礼记·檀弓下》,讲述的是一个关于气节与尊严的故事。故事背景:春秋时期,齐国遭遇了一场严重的饥荒,导致大量百姓饥饿难耐,甚至有人因此丧生。在这样的背景下,贵族钱敖决定伸出援手,帮助那些饥饿的难民。事件经过:钱敖在大路上摆上了食物,准备施舍给饥饿的人群。

嗟来之食成语故事出自《礼记·檀弓下》,故事讲述了一个人因为尊严问题,宁愿饿死也不接受别人的施舍。嗟来之食成语故事的主角是齐国的一位黔敖,他是一个贵族子弟,过着奢侈淫逸的生活。某一天,黔敖看到路边有一个饿汉,已经几天没有吃饭了。

嗟来之食的成语故事如下:故事背景:嗟来之食的故事发生在春秋时期,齐国遭遇了一场严重的饥荒,导致许多人面临饥饿的威胁。故事经过:贵族钱敖为了展现善心,在大路上摆放了食物,准备施舍给饥饿的难民。

故事源自《礼记·檀弓下》,讲述了一位齐国贵族黔敖,在路边遇到了一个饿得无法动弹的饿汉。 黔敖出于同情,便将食物扔给了饿汉,并用轻蔑的语气说:“嗟来之食!” 饿汉名叫于黔叔,他宁愿饿死也不愿意接受这种没有尊严的施舍,于是转身离去。 黔敖对此感到愤怒,认为于黔叔不识好歹。

《礼记·檀弓下》有记载:“予唯不食嗟来之食,以至于斯也!”这句话源于春秋时期的一个感人故事。那时,齐国遭遇了一场前所未有的饥荒,无数百姓因饥饿而挣扎在生死边缘。在这样的艰难时刻,一位名叫钱敖的贵族决定伸出援手,他在一条繁忙的大路上设置了食物摊,希望能够帮助那些饥饿的难民。

成语“嗟来之食”有历史典故,具体含义如下:历史典故:出处:成语“嗟来之食”出自《礼记》。原文描述了春秋时期,齐国发生严重饥荒,有个叫黔敖的富人在路旁摆食物施舍给挨饿的人。

嗟来之食的典故是怎样的啊

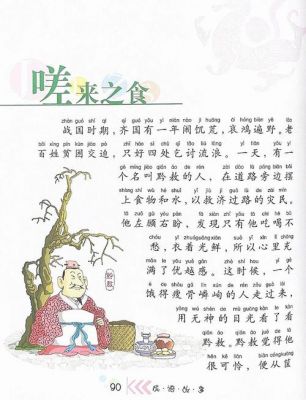

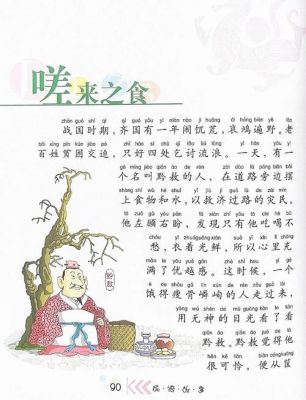

嗟来之食的典故如下:背景:春秋战国时期,齐国发生了一次严重的饥荒,导致大批穷人因缺粮而饿死。人物:黔敖,一位贵族奴隶主,他在大路旁摆上食物,准备施舍给饿肚子的穷人。事件:有一天,一个饿得不成样子的人摇摇晃晃地走过。

春秋战国时期,齐国遭遇了一场严重的饥荒,许多穷人因缺粮少食而丧命。贵族奴隶主黔敖在大路旁放置食物,以救济那些饥饿的穷人。一天,一个形容枯槁、衣衫褴褛的人踉跄着经过。黔敖见状,左手拿着食物,右手端着汤,傲慢地吆喝让他过来吃。

春秋战国时期,有一年,齐国发生了一次严重的饥荒,一大批穷人由于缺粮少食,而被活活地饿死。 有一位名叫黔敖的贵族奴隶主在大路旁摆上一些食物,等着饿肚子的穷人经过,施舍给他们。 一天,一个饿得不成样子的人用袖子遮着脸,拖着一双破鞋子,摇摇晃晃地走过。

“志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食”,谚语,意思是指有志气的人不喝盗泉的水,知廉耻的人不吃施舍的东西比喻品行高洁,不苟且求得。出自《后汉书·列女传》。

嗟来之食出自《礼记·檀弓下》。原文描述了春秋时期的一段历史故事,具体描述了黔敖与一位饿汉之间的互动。典故:背景:春秋时期,齐国发生了严重的饥荒,许多人面临饥饿的困境。一位名叫黔敖的富人决定在大路旁摆放食物,以施舍给那些饥饿的人。事件:一天,一个饿得不成样子的人走了过来。

嗟来之食出处

出处: 《礼记·檀弓下》:这一成语直接来源于此古籍,其中记载了春秋战国时期齐国发生饥荒时的一个故事。故事中,贵族奴隶主黔敖在大路旁摆食物施舍饥民,对一位饿汉吆喝“喂!来吃吧!”,饿汉因认为这是侮辱性的施舍而拒绝,最终饿死路边。这一事件成为了“嗟来之食”这一成语的典故。

“嗟来之食”这个成语出自《礼记·檀弓下》。以下是关于“嗟来之食”的详细解释:成语含义:“嗟来之食”中,“嗟”指不礼貌的招呼声,整个成语意为带有侮辱性的或不怀好意的施舍。故事背景:成语来源于春秋时期齐国的一次饥荒。当时,有人在路上施舍饮食,对饥饿的人说“嗟,来食”。

“嗟来之食”这个成语出自《礼记·檀弓下》。以下是关于“嗟来之食”的详细解释:成语含义:嗟指不礼貌的招呼声,意为带有侮辱性的或不怀好意的施舍。整个成语用来形容带有侮辱性的施舍。故事背景:春秋时齐国发生饥荒,有人在路上施舍饮食。

“廉者不受嗟来之食”出自南北朝范晔的《乐羊子妻》。“廉者不受嗟来之食”全诗《乐羊子妻》南北朝 范晔河南乐羊子之妻者,不知何氏之女也。羊子尝行路,得遗金一饼,还以与妻。

“嗟来之食”是一个汉语成语,源自《礼记·檀弓下》中的故事。该成语中,“嗟”指的是不礼貌的招呼声,整体意味着带有侮辱性或不怀好意的施舍。故事发生在春秋时期的齐国,当时国家遭遇大饥荒,百姓生活困苦。黔敖在路边摆设食物,准备施舍给饥饿的人们。

嗟来之食出自《礼记·檀弓下》: 齐大饥, 黔敖 为食於路,以待饿者而食之。有饿者蒙袂辑屦,贸贸然来。 默敖左奉食,右执饮,曰:”嗟!来食。”扬其目而视之曰:”予唯不食嗟来之食,以至於斯也!”从而谢焉,终不食而死。

嗟来之食的故事

“嗟来之食”这个成语出自《礼记·檀弓下》,讲述的是一个关于气节与尊严的故事。故事背景:春秋时期,齐国遭遇了一场严重的饥荒,导致大量百姓饥饿难耐,甚至有人因此丧生。在这样的背景下,贵族钱敖决定伸出援手,帮助那些饥饿的难民。事件经过:钱敖在大路上摆上了食物,准备施舍给饥饿的人群。

“嗟来之食”的故事源自《礼记·檀弓下》,以下是该故事的主要内容及寓意:故事内容:背景:齐国发生大饥荒,黔敖在路上准备了饭食,以供路过饥饿的人来吃。事件:有一个饥饿的人用衣袖蒙着脸,脚步拖拉,莽撞地走来。

故事原文:齐大饥。黔敖为食于路,以待饿者而食之。有饿者蒙袂辑屦,贸贸然来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予惟不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。曾子闻之,曰:”微与!其嗟与,可去,其谢也,可食。“翻译:齐国出现了大饥荒。

“不吃嗟来之食”的意思是为了表示做人的骨气,绝不低三下四地接受别人的施舍,哪怕是让自己饿死。具体来说:含义:这句话强调了一个人应有自尊和骨气,不应为了生存而放弃尊严,接受带有侮辱性的施舍。故事来源:该说法源自《礼记·檀弓》中的一个故事。

“嗟来之食”这个成语出自《礼记·檀弓下》。以下是关于“嗟来之食”的详细解释:成语含义:“嗟来之食”中,“嗟”指不礼貌的招呼声,整个成语意为带有侮辱性的或不怀好意的施舍。故事背景:成语来源于春秋时期齐国的一次饥荒。当时,有人在路上施舍饮食,对饥饿的人说“嗟,来食”。

嗟来之食是什么意思以及出处是什么?

“嗟来之食”意为带有侮辱性的或不怀好意的施舍。这一成语象征着不礼貌与侮辱性的给予,强调了在面对困境时,人们应保持尊严,不应轻易接受侮辱性的帮助。出处: 《礼记·檀弓下》:这一成语直接来源于此古籍,其中记载了春秋战国时期齐国发生饥荒时的一个故事。

“嗟来之食”一词意为带有侮辱性的或不怀好意的施舍,相当于现在的不礼貌招呼声,喂。这一成语出自《礼记·檀弓下》。春秋战国时期,齐国发生严重饥荒,许多人饿死,活着的也奄奄一息。贵族奴隶主黔敖见状,想示“仁慈”,每天在大路旁摆食物施舍饥民。

“嗟来之食”这个成语出自《礼记·檀弓下》。以下是关于“嗟来之食”的详细解释:成语含义:嗟指不礼貌的招呼声,意为带有侮辱性的或不怀好意的施舍。整个成语用来形容带有侮辱性的施舍。故事背景:春秋时齐国发生饥荒,有人在路上施舍饮食。

不受嗟来之食:不接受侮辱性的施舍的人。嗟来之食:原指悯人饥饿,呼其来食。后多指侮辱性的施舍和用不正当的手段获得的财富。嗟,不礼貌的招呼声,相当于现代汉语中的“喂”或“哎”。出处:《后汉书·乐羊子妻传》:“羊子尝行路,得遗金一饼,还以与妻。

“嗟来之食”是一个汉语成语,源自《礼记·檀弓下》中的故事。该成语中,“嗟”指的是不礼貌的招呼声,整体意味着带有侮辱性或不怀好意的施舍。故事发生在春秋时期的齐国,当时国家遭遇大饥荒,百姓生活困苦。黔敖在路边摆设食物,准备施舍给饥饿的人们。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...