大家好,关于成语反求诸己的主人公是谁很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于反求诸己用法的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

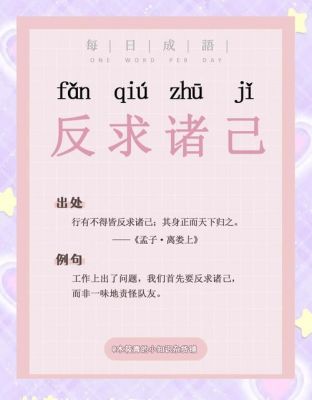

成语“反求诸己”该如何解释?又有怎样的历史故事呢?

成语“反求诸己”的解释是指从自己方面找原因,反过来追究自己。历史故事如下:- 背景:相传四千多年前,夏朝时期,有一次诸侯有扈氏起兵入侵。- 事件:夏禹派伯启前去抵抗,但伯启战败了。

反求诸己意思是指反躬自问,从自己方面找原因反求诸己语出孟子·公孙丑上“仁者如射射者正己而后发,发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣”意思是实行仁政,就好比射箭,射箭的人先端正自己的姿势然。

【解释】: 求:追究,寻求;诸:“之于”的合成词。反过来追究自己。指从自己方面找原因。【成语故事】:相传四千多年前,正是历史上的夏朝;当时的皇帝就是赫赫有名的大禹。有一次,诸侯有扈氏起兵入侵,夏禹派伯启前去抵抗,结果伯启打败了,部下们很不甘心,就一致的要求再打一次仗。

【释义】诸:“之于”的合音。回过头来求之于自己。指从自己身上找原因,凡事应该严格地要求自己。【出处】汉·司马迁《史记·夏本纪》。夏朝的开国国王就是治水有功的禹。有一次,有个诸侯叫有扈氏的起兵入侵,夏禹派他的儿子伯启抵抗有扈氏的侵犯。他们在甘泽地方打了一仗。结果,伯启战败了。

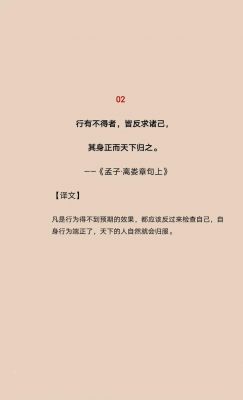

爱人不亲,反其仁;治人不治,反其智;礼人不反其敬;行有不得者皆反求诸己,其身正而天下归之。内求:行有不得,反求诸己 不怨胜己者,反求诸己而已矣 以反求诸己为要法,以言人不善为至戒。

“反求诸己,正己化人”是一个古老而深刻的道理,它告诉我们,当我们在行动中没有达到预期的效果时,应该首先反省自己,从自己身上找原因。这句话不仅是一个成语,更是一个生活的智慧。“反求诸己”出自《孟子·公孙丑上》,原文是“行有不得,反求诸己”。

成语反求诸己的主人公是谁?解析成语反求诸己

成语反求诸己的主人公是夏启。夏启,也称夏启、帝启、夏后启、夏王启,他是禹的儿子,夏朝的第二任君王,禹死后,启通过武力征伐伯益,将其击败后继位,成为中国历史上由“禅让制”变为“世袭制”的第一人,自此,宣告原始社会结束,开始了奴隶社会,启是传统上被公认的中国第一个帝王。

成语“反求诸己”的解释是指从自己方面找原因,反过来追究自己。历史故事如下:- 背景:相传四千多年前,夏朝时期,有一次诸侯有扈氏起兵入侵。- 事件:夏禹派伯启前去抵抗,但伯启战败了。

射箭寓意:出自《孟子·公孙丑上》,原文说“仁者如射,射者正己而后发,发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣”。意思是,实行仁政就好比射箭,射箭的人先端正自己的姿势然后才发射;发射而没有射中,不怪比自己射得好的人,而是反过来找自己的原因。

【释义】诸:“之于”的合音。回过头来求之于自己。指从自己身上找原因,凡事应该严格地要求自己。【出处】汉·司马迁《史记·夏本纪》。夏朝的开国国王就是治水有功的禹。有一次,有个诸侯叫有扈氏的起兵入侵,夏禹派他的儿子伯启抵抗有扈氏的侵犯。他们在甘泽地方打了一仗。结果,伯启战败了。

反求诸己:这个成语出自《孟子·离娄上》,意思是在遇到挫折、困难或人际关系问题时,应该先从自己身上找原因,进行自我反省。而不是一味地抱怨外部条件或他人,这种态度强调个人责任和自我提升,鼓励人们在遇到问题时,先反思自己的行为和态度,从而找到解决问题的根本途径。

反求诸己,这一成语源自先秦孟轲的《孟子公孙丑上》,意为从自己身上寻找原因或提出要求,而不是抱怨他人。当面临困难与挑战时,君子往往会反思自身,以此来增强自我修养。这种态度不仅有助于个人成长,也能促进人际关系的和谐。“射者正己而后发,发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣。

向死而生反求诸己什么意思

〖壹〗、向死而生反求诸己的意思是指:通过面对死亡,寻求生命的真谛,并反思自身。详细解释: 向死而生的理解:“向死而生”意味着在思考死亡的过程中,认识到生命的有限性和无常性,从而更加珍视和活出生命的价值。

〖贰〗、反求诸己:这个成语出自《孟子·离娄上》,意思是在遇到挫折、困难或人际关系问题时,应该先从自己身上找原因,进行自我反省。而不是一味地抱怨外部条件或他人,这种态度强调个人责任和自我提升,鼓励人们在遇到问题时,先反思自己的行为和态度,从而找到解决问题的根本途径。

〖叁〗、“反求诸己”的意思:简单来说,就是遇到挫折、困难或者人际关系问题时,不要急着责怪别人或者环境,而是要先从自己身上找原因。就像是遇到问题,先别急着向外找答案,而是回头看看自己,是否哪里做得不够好,需要改进。

〖肆〗、这就是“向死而生”的理念,它源自兵法中的“置之死地而后生”,意味着在理解死亡的同时,通过日常行为展示对生命的珍视和态度。这一真谛包含了当下决策的决断性、对未来方向的预见性和对过去经验的良心反省。另一方面,“反求诸己”则是一种处事哲学,源自《孟子》中的教导。

请问“反求诸己”是什么意思?

反求诸己是指在遇到问题或困境时,从自身出发寻找原因和解决方案。详细解释如下:自我反思的重要性 在日常的生活和工作中,我们不可避免地会遇到各种问题和挑战。在面对这些困境时,“反求诸己”是一种非常重要的思维方式。它提醒我们要先从自身找原因,审视自己的行为和态度,思考是否有需要改进的地方。

“反求诸己”意味着当行动未能达到预期效果时,应当反思并从自身查找原因,而不是责怪他人或外部因素。这一成语出自《孟子·公孙丑上》,原文为“不怨胜己者,反求诸己而已矣。”其意为,面对比自己优秀的对手或结果,不应怨天尤人,而应反躬自问,从自身找寻不足之处。

“反求诸己”的意思是:如果行动没有达到预期的效果,就应该反省,从自己身上找原因。【拼音】:fǎn qiú zhū jǐ 【解释】:求:追究,寻求;诸:“之于”的合成词。反过来追究自己。指从自己方面找原因。【出自】:《孟子·公孙丑上》:“不怨胜己者,反求诸己而已矣。

反求诸己是一种内在的自我提升过程,它强调个人的责任和自我反省。通过这种方法,我们可以更好地理解自己的行为和决策,识别可能存在的盲点和误解。它鼓励我们保持开放的心态,接受失败,同时学会从中学习和成长。

形容指责别人前,要先自我检讨的诗词或成语

反求诸己,这一成语源自先秦孟轲的《孟子公孙丑上》,意为从自己身上寻找原因或提出要求,而不是抱怨他人。当面临困难与挑战时,君子往往会反思自身,以此来增强自我修养。这种态度不仅有助于个人成长,也能促进人际关系的和谐。“射者正己而后发,发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣。

在批评他人之前,应当先反省自己。这个道理可以用“若合符节”这个成语来表达,比喻两者完全吻合。古圣贤之言,大抵若合符节。盖心,一心也,理,一理也,至当归一,情义无二。这句话出自宋代陆九渊的《与曾宅之书》,阐明了心与理的统一性。

少说他人缺点,多作自我批评 2,【成语】:若合符节 【拼音】:ruò hé fú jié 【解释】:比喻两者完全吻合。【出处】:《孟子·离娄下》:“[舜和文王]得志行乎中国,若合符节。先圣后圣,其揆一也。”【示例】:古圣贤之言,大抵~。盖心,一心也,理,一理也,至当归一,情义无二。

仁者如射中的反求诸己出自哪里?

出自战国孟子《孟子·公孙丑章句上》原文:孟子曰:“矢人岂不仁于函人哉?矢人唯恐不伤人,函人唯恐伤人。巫匠亦然。故术不可不慎也。孔子曰:‘里仁为美,择不处仁,焉得智?’夫仁,天之尊爵也,人之安宅也。莫之御而不仁,是不智也。不仁、不智,无礼、无义,人役也。

仁者如射,射者正己而后发。发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣。摘自《孟子·公孙丑章句上·第七节》解释:行仁德的人好比赛箭的人一样:射箭的人先端正自己的姿态然后放箭;如果没射中,不埋怨那些胜过自己的人,反躬自问罢了。孟子曰:“仁者如射,射者正己而后发。

诸:之、于的合音。出处 《孟子·公孙丑章句上》:仁者如射.射者正己而后发,发而不中,不怨胜己者,反求诸袭己而已矣。《孟子·离娄章句上》: 行有不得者,皆反求诸己,其身正而天下归之。示例 人类应当反求诸己,善待万物,在和谐中求永恒的快乐,寻求精神的彻底解放百。

这句话出自《孟子·公孙丑上》:“仁者如射,射者正己而后发。发而不中,不怨胜己者,反求诸己而已矣”。意思是:行仁德的人好比赛箭的人一样,射箭的人先端正自己的姿态然后放箭;如果没射中,不埋怨那些胜过自己的人,反躬自问罢了。

成语反求诸己的主人公是谁的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于反求诸己用法、成语反求诸己的主人公是谁的信息别忘了在本站进行查找哦。

还没有评论,来说两句吧...