今天给各位分享高中文言文历史典故的知识,其中也会对高中文言文历史典故归纳进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

文言文历史故事

〖壹〗、原文:距圆明园十里,有村曰谢庄,环村居者皆猎户。中有鲁人冯三保者,精技击。女婉贞,年十九,自幼好武术,习无不精。是年谢庄办团,以三保勇而多艺,推为长。筑石寨土堡于要隘,树帜曰谢庄团练冯。翻译:在离圆明园十里的地方,有一个村子叫谢庄,全村都是猎户。

〖贰〗、不久,左伯桃托梦于羊角哀,说自己的埋骨之处离荆轲之坟不远,总受荆轲欺辱,羊角哀醒来之后,便自刎于左伯桃墓前,与他合葬在一起,赴阴间共战荆轲。 于是留下了“二鬼战荆轲”这千古传颂的动人故事。 文言文典故: 羊左之交的典故 春秋时,楚元王崇儒重道,招贤纳士。 天下之人闻其风而归者,不可胜计。

〖叁〗、邹忌和触龙的故事,不仅展示了他们个人的智慧和勇气,也体现了古代臣子与君主之间和谐的关系。他们以自己的行动,证明了臣子应当忠于国家,勇于进谏,而君主也应当虚心纳谏,共同为国家的繁荣和稳定努力。邹忌和触龙的故事,不仅是一段段精彩的文言文,更是一段段历史的见证。

〖肆〗、[原文]楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“ 吾盾之坚, 物莫能陷也 。”又誉其矛曰:“ 吾矛之利 , 于物无不陷也。”或曰:“ 以子之矛 ,陷子之盾 , 何如 ?” 其人弗能应也 。译文:楚国有个卖矛和盾的人,夸赞自己的盾说:“我的盾十分坚固,任何东西都不能穿透它。

〖伍〗、出处:该文节选自《孟子·告子下》。翻译:舜是从田野中被起用的,傅说是从筑墙的劳作中被举荐的,胶鬲是从贩卖鱼盐的人中被选拔的,管夷吾是从狱官手中被释放后被录用的,孙叔敖是从海边隐居的地方被选拔的,百里奚是从奴隶市场被赎回并被起用的。

〖陆〗、有关尊严的小故事文言文 不食嗟(jiē)来之食 齐大饥。黔敖为食于路,以待饿者而食之。有饿者,蒙袂辑屦,贸贸然而来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予惟不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。曾子闻之,曰:”微与!其嗟与,可去,其谢也,可食。

必修一到五文言文成语典故

〖壹〗、必修一:《烛之武退秦师》中的“一无所有”,《荆轲刺秦王》中的“易水诀别”,《鸿门宴》中的“鸿门宴”。必修二:《诗经》中的“氓”、“采薇”,《孔雀东南飞》中的“孔雀东南飞”,《古诗十九首》中的“涉江采芙蓉”。

〖贰〗、出奇制胜 出处: 《孙子·势篇》:“凡战者,以正合,以奇胜。故善出奇者,无穷如天地,不竭如江河。”典故: 奇:奇兵,奇计;制:制服。出奇兵战胜敌人。比喻用对方意料不到的方法取得胜利。例子: 统率所部,~,将法人所占越南各城,迅图恢复。

〖叁〗、文言文成语故事4:三过其门而不人 《孟子》 禹稷当平世『1』,三过其门而不入,孔子贤之『2』。颜子当乱世『3』,居于陋巷『4』,一箪食『5』,一瓢饮『6』,人不堪其忧『7』,颜子不改其乐,孔子贤之。 孟子曰:“禹稷颜回同道『8』。禹思天下有溺者『9』,由己溺之也『10』。稷思天下有饥者,由己饥之也。

逐客令的典故

“逐客令”的说法源于秦王嬴政采纳贵族、大臣的建议,下令驱逐所有非秦国人的官员。以下是“逐客令”的典故介绍:背景:在战国末期,秦国国王嬴政在位期间,秦国发生了两件与外国人相关的事件。一是相国吕不韦因涉及叛乱被秦王逼迫自杀;二是韩国人郑国为秦国修渠的阴谋被识破,目的是消耗秦国的人力和财力。

成语“逐客令”的意思是主人赶走不受欢迎的客人。具体来说:含义:秦始皇曾下令驱逐从各国来的客卿,后来人们就将主人赶走不受欢迎的客人的行为称为“下逐客令”。关于“逐客令”背后的历史典故:背景:在秦国,有一些非秦国的大臣担任了很高的职位,他们被称为客卿。

逐客令的典故主要源自战国时期秦王嬴政的决策,同时也与吕不韦的遭遇有关。秦王嬴政逐客令: 背景:公元前237年,秦王嬴政怀疑韩国水工郑国为间谍,因此下令驱逐所有外国来的宾客。 影响:这一决策引发了广泛的不满,尤其是李斯等外籍官员。

苏武放羊文言文

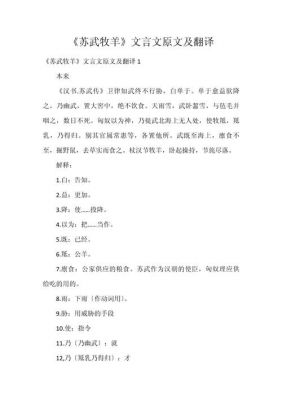

〖壹〗、翻译:卫律说:“苏君,我曾经背叛汉朝归降匈奴,有幸得到大恩,被赐予王号,拥有数万部众,马匹牲畜遍布山野,富贵如此。苏君今天投降,明天也是一样。白白地让身体葬身荒野,又有谁会知道呢?”苏武没有回应。2 原文:律曰:「君因我降,与君为兄弟。

〖贰〗、天下雪,苏武卧着嚼雪,与毡毛一起吞下充饥,几日不死。匈奴人认为他是神,便将他迁移到北海边无人之处,让他放牧公羊。等到公羊生了小羊,才允许他回归汉朝。同时,将他的部下常惠等人分散到其他地方。苏武到了北海后,粮食供应断绝,只能挖取野鼠储藏的果实来充饥。

〖叁〗、匈奴人视之为神奇,便将苏武迁移到荒凉的北海边,让他放牧公羊,只有等到公羊生下小羊,才允许他返回汉朝。同时,苏武的部下和随从如常惠等人被分散到了其他地方。苏武到了北海后,粮食供应断绝,只能挖掘野鼠储藏的野果来维持生活。

文言文有哪些常用的典故?

〖壹〗、【典故】①燕然未勒:意思是没有建立破敌大功。据《后汉书》记载,汉和帝永元元年,大将窦宪大破北匈奴,穷追北单于,登燕然山,刻石纪功而还。【赏析】抒发孤城将士壮志难酬、有家难归的抑郁情怀。酬乐天扬州初逢席上见赠(唐)刘禹锡 巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

〖贰〗、执牛耳:古代诸侯订立盟约,要每人尝一口牲血,立盟的人亲自割牛耳取血,故用“执牛耳”指盟主。《左传》记载:“诸侯盟,谁执牛耳?”后常指在某一方面居领导地位。北辰:原指北极星。《尔雅》中说:“北极谓之北辰。

〖叁〗、黍离:语出《经黍离》,东周大夫路经西周故都,见其满地禾黍,遂有宫室宗庙毁坏之叹。后以此表示对国家昔盛今衰的痛惜伤感之情。唐许浑《登洛阳故城》:“禾黍离离半野蒿,昔人城此岂知劳?”(27)商女:语出唐杜牧《泊秦淮》“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”商女即歌女。

〖肆〗、授之以鱼 不如授之以渔 的典故:送给别人一条鱼能解他一时之饥,却不能解长久之饥,如果想让他永远有鱼吃,不如教会他捕鱼的方法,有鱼吃是目的,会钓鱼是手段。这句话说明,要想帮助他人解决难题,还不如传授给他人解决难题的方法。

〖伍〗、文言文入木三分典故及解释 王羲之学书 《书断》(唐 张怀瓘) 原文:晋王羲之,字逸少,旷子也。七岁善书,十二见前代《笔说》于其父枕中, 窃而读之。父曰:“尔何来窃吾所秘”羲之笑而不母曰:“尔看用笔法?” 父见其小,恐不能秘之。语羲之曰:“待尔成人,吾授也。

〖陆〗、关于古人交友的成语典故文言文有《伯牙绝弦》、《管鲍之交》、《刎颈之交》、《莫逆之交》、《管宁割席》、《舍命之交》、《忘年之交》、《高山流水》等。《伯牙绝弦》原文 伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山。

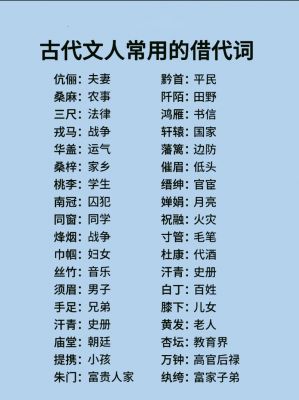

文言文中有哪些常见的典故和借代

〖壹〗、《卖蟹》)“过滤嘴”是小说中人物手里的小道具,在文章中用“过滤嘴”代指一个人物,只代不喻。 再如:⑤放眼那一座又一座千姿百态、各具神韵的桥,仿佛看见一个个强健的勇士…… 例⑤是借喻,本体是“桥”,喻体是“强健的勇士”,喻中有代。 借喻侧重“相似性”,借代侧重“相关性”。

〖贰〗、例如,“桑梓”通常指的是家乡,“桃李”象征着学生,“膝下”常用来尊敬地称呼父母或幼年的自己,而“同窗”则代表同学。此外,“烽烟”代表战争,“巾帼”代表妇女,“丝竹”则指音乐,“须眉”特指男子。

〖叁〗、如对于“死”,帝王死叫“山陵崩”、“宫车晏驾”、“千秋之后”,老百姓死则称为“填沟 ”,了解这些说法的真正含义,才能准确地翻译文言文。

〖肆〗、使句子形象具体。通俗的说,借代是一种说话或写文章时不直接说出所要表达的人或事物,而是借用与它密切相关的人或事物来代替的修辞方法。被替代的叫“本体”,替代的叫“借体”,“本体”不出现,用“借体”来代替。

文言文:无礼于晋的典故

〖壹〗、出于 晋公子重耳 出亡时的故事。公元前637年,在晋国受到政治迫害的公子重耳,带着一大帮随从流亡到了曹国。虽然重耳此时是一个没落流亡的贵族,但他的名气在当时还是挺大的,特别是其他地方的人都在流传,重耳将来一定会有大出息。这里的大出息,当然指的是当上晋国的国君。

〖贰〗、晋侯秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。出自《左传·僖公三十年》的一段历史故事。公元前630年,秦、晋合攻郑国,在自己的国家危难面前,烛之武深明大义、义无返顾,毅然前去与敌国交涉。在强秦面前,烛之武不卑不亢,能言善辩,终于使秦国从郑国退兵。被后人流传至今。

〖叁〗、按现代汉语规则为:以其于晋无礼。释义:因为郑国对晋国国君没有尽到礼节。出自《烛之武退秦师》载于《左传·僖公三十年》,题目为后人所加。

〖肆〗、“其”代指郑国,完整句子应是“晋侯秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。”译为晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。“吾其还也”译为:我们还是回去吧!这里的“其”表示祈使语气,同时带有商量的语气,可以翻译成“还是”。

〖伍〗、晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

〖陆〗、“以其无礼于晋”,中“以”是当做介词来用的,解释为:因为。“以其无礼于晋”这句话出自高中语文文言文中的《左传·烛之武退秦师》一篇中,整句话结合全文翻译成白话为:因为郑国对晋国没有礼数。

关于本次高中文言文历史典故和高中文言文历史典故归纳的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

还没有评论,来说两句吧...