大家好,今天来为大家分享关于纪律的历史典故的一些知识点,和关于纪律的历史典故有哪些的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

关于守纪律讲规矩的历史典故

诸葛亮挥泪斩马谡 诸葛亮发动了一场北伐曹魏的战争。他命令赵云、邓芝为疑军,占据箕谷,亲自率10万大军,突袭魏军据守的祁山,任命参军马谡为前锋,镇守战略要地街亭。临行前,诸葛亮再三嘱咐马谡:“街亭虽小,关系重大。它是通往汉中的咽喉。如果失掉街亭,我军必败。

他亦强调,各级党组织要把严守纪律、严明规矩放到重要位置来抓,努力在全党营造守纪律、讲规矩的氛围。各级领导干部特别是高级干部要牢固树立纪律和规矩意识,在守纪律、讲规矩上作表率。各级党委要加强监督检查,对不守纪律的行为要严肃处理。

毛泽东同志回去以后就召开了士兵座谈会、党员座谈会、基层干部座谈会、驻地群众座谈会,把红四军不守纪律、不讲规矩,各种非无产阶级思想一一梳理清楚,在此基础上起草了《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》,然后召开红四军第九次代表大会,简称红四军九大。由于会议是在福建古田村召开,所以叫古田会议。

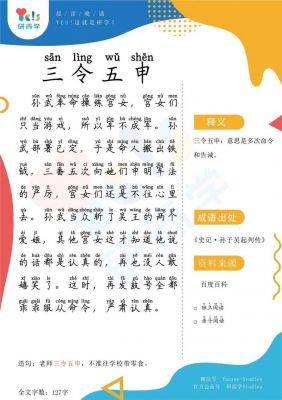

三令五申的意思和典故

“三令五申”是我国古代军事纪律的简称,最早出自《史记·孙子吴起列传》。它指的是多次命令和告诫,多用于上级对下级、领导对群众。其中“三令”包括:一令观敌之谋,视道路之便,知生死之地;二令听金鼓,视旌旗,以齐其耳目;三令举斧,以宣其刑赏。

三令五申的意思是指再三命令和告诫。三令五申是中国古代的故事,主要讲述的是孙武在训练军队时,对士兵们反复重申纪律和规定,以达到严格要求的目的。三令五申的意思是指再三命令和告诫。

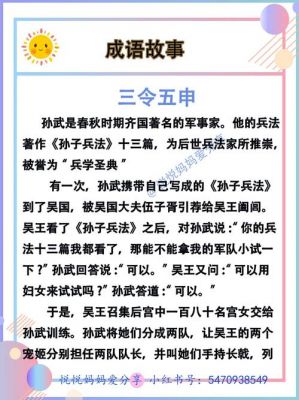

成语“三令五申”意思是多次命令和告诫,多指上级对下级,领导对群众。“三令五申”的典故如下:- 背景:春秋时候,著名军事学家孙武携带自己所写的《孙子兵法》去见吴王阖闾。吴王看过兵法后,希望孙武能用他的军队进行试验。孙武同意,并表示即使用妇女也可以进行训练。

三令五申的含义是再三命令和告诫。 成语“三令五申”源自《史记·孙子吴起列传》,讲述了孙武训练军队的故事。 孙武在故事中反复强调纪律和规定,以显示其严格的要求。 孙武曾表示,他只负责规范纪律和队伍,实际操作则需由吴王来启动。

三令五申这个历史典故是什么?

五……”成为了一种语言结构,如“三年五载”、“三番五次”等。成语典故原文溯源《史记·孙子吴起列传》:“约束既布,三令五申乃设铁钺,即三令五申之。”这段文字描述了孙子在训练宫女时,经过三令五申后,宫女们终于严格遵守命令的情景。

“三令五申”这个成语出自西汉·司马迁《史记·孙子吴起列传》。原文记载孙子在训练宫女时,经过三次命令和五次告诫,宫女们仍然不遵守纪律。后来,孙子斩杀了吴王的两个宠姬,宫女们才真正服从命令。这一事件后人提炼出成语“三令五申”。故事背景 主人公是孙子,即孙武。

“三令五申”的典故如下:- 背景:春秋时候,著名军事学家孙武携带自己所写的《孙子兵法》去见吴王阖闾。吴王看过兵法后,希望孙武能用他的军队进行试验。孙武同意,并表示即使用妇女也可以进行训练。- 过程:吴王于是召集了一百八十名宫中美女,请孙武进行训练。

“三令五申”(sān lìng wǔ shēn)一词,源自古代军事纪律。其历史最早可追溯至《史记·孙子吴起列传》中的记载:“约束既布,乃设铁钺,即三令五申之。”这里的“令”指的是命令,“申”则表示表达或说明。意为多次下达命令和告诫,以确保各级指挥官及士兵对作战规则的绝对服从。

成语“三令五申”源自《史记·孙子吴起列传》,描述的是孙武在训练宫女时的故事。 孙武是春秋末年的著名军事家,他所著的《孙子兵法》至今仍被军事学者所推崇。 吴王为了测试孙武的军事才能,特意从宫中挑选了180名宫女交给孙武操练。

三令五申的意思是指再三命令和告诫。三令五申是中国古代的故事,主要讲述的是孙武在训练军队时,对士兵们反复重申纪律和规定,以达到严格要求的目的。三令五申的意思是指再三命令和告诫。

三令五申的

〖壹〗、三申五令和三令五申这两个表达都是正确的,只是用法和强调点略有不同。 三申五令通常用于强调多次的命令和告诫,尤其适用于上下级之间的沟通。它体现了上级对下级的权威,以及对纪律和秩序的重视。

〖贰〗、“三令五申”是我国古代军事纪律的简称,最早出自《史记·孙子吴起列传》。它指的是多次命令和告诫,多用于上级对下级、领导对群众。其中“三令”包括:一令观敌之谋,视道路之便,知生死之地;二令听金鼓,视旌旗,以齐其耳目;三令举斧,以宣其刑赏。

〖叁〗、三令五申是指多次命令和告诫。这个成语出自《史记·孙子吴起列传》,由“三令”和“五申”两个部分组成,分别表示多次命令和告诫。在中国传统文化中,“三”和“五”常用来表示多次和重复,而“令”和“申”则分别意味着命令和告诫。

〖肆〗、三申五令,指多次命令和告诫,多指上级对下级,领导对群众。例如某地政府向食品商店屡次告诫食品要清洁卫生,以免损害顾客健康,我们便可说:对于食品商店要保证清洁卫生,政府早已“三申五令”,大家都早已知道了。“三令五申”是我国古代军事纪律的简称,它最早出自《史记·孙子吴起列传》。

文明守纪的典故

〖壹〗、年10月12日,为了夺取“391”高地,邱少云为了战斗的胜利,为了严明纪律,被火活活烧死了。设想,邱少云同志如果不用生命来换取这钢铁一般的纪律,这次战斗能胜利吗?这就可以看出,纪律对于一个集体是多么的重要! 中华上下五千年来,有多少人为了严明纪律而牺牲。

〖贰〗、《列宁守纪的故事》“按次序理发”有一次列宁去克里姆林宫理发室理发。当时,这个理发室只有两个理发师,忙不过来,很多人都坐着排队,等候理发。列宁进去后,大家连忙让座,并且请列宁先理,可是列宁却微笑着对大家说:“谢谢同志们的好意。

〖叁〗、文明故事:孔融让梨 孔融四岁时常常和哥哥一块吃梨。每次,孔融总是拿一个最小的梨子。有一次,爹爹看见了,问道:“你为什么总是拿小的而不拿大的呢?”孔融说:“我是弟弟,年龄最小,应该吃小的,大的还是让给哥哥吃吧。

〖肆〗、拾金不昧 秀才何岳,自号畏斋,曾经在夜晚走路时捡到200余两白银,但是不敢和家人说起这件事,担心家人劝他留下这笔钱。第二天早晨,他携带着银子来到他捡到钱的地方。看到有一个人正在寻找,便上前问他,回答的数目与封存的标记都与他捡到的相符合,于是把钱还给了他。

〖伍〗、王菲同学是我校三年级的一名普通小学生,但她也有不平凡之处。在日常学习生活中,她始终遵照小学生日常行为规范严以律己,做到遵章守纪,言行文明,能在同学间宣传“请,对不起,谢谢”等礼貌用语,并用自己的实际行动影响身边的同学。

关于关于纪律的历史典故的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...