很多朋友对于李白的历史典故和李白历史典故成语不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

李白铁杵磨成针的典故主要内容简介

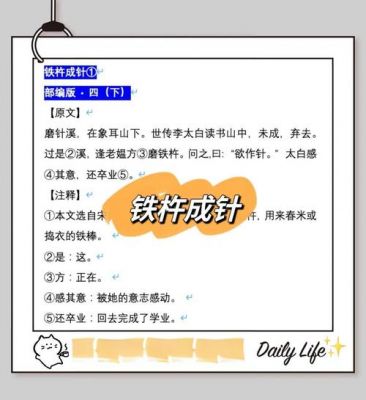

铁杵磨成针出自《方舆胜览》,说的是大诗人李白小时候读书不顺,弃学途中偶遇一老妇人用铁杵磨针,对自己的触动很大,终于发奋读书,最终学有大成。“只要功夫深,铁杵磨成针”就出自这个故事,这句话也成为激励后人持之以恒求学的名言警句。铁杵磨成针典故原文 磨针溪,在眉州象耳山下。

老妇人温和地说:“只要你每天坚持不懈地磨,铁杵会逐渐变细,最终一定能磨成针。”李白听后深受启发,想起自己之前对读书的懈怠,感到十分惭愧。他立刻转身回到书屋,立志要勤奋学习。从此,李白牢记“只要功夫深,铁杵磨成针”的道理,每天都刻苦钻研,最终成为了一位伟大的诗人。

“磨针!用这么粗的铁棍磨成细细的绣花针。这什么时候能磨成啊!”李白脱口而出。而老婆婆这时抬起头,停下手,亲切地对李白说:“孩子,铁棒虽粗,可挡不住我天天磨,滴水能穿石,难道铁棒就不能磨成针吗?” 李白听了老婆婆的话,很受感动。心想:“是呀,做事只要有恒心,不怕困难,天天坚持做,什么事都能做好。

出处:该典故出自南宋祝穆的《方舆胜览》。主人公:故事的主人公是李白和一位姓武的老婆婆。故事内容:李白在山中读书,尚未完成学业便放弃了,离开时路过一条小溪。他看见一位老婆婆正在磨铁杵,感到奇怪便询问原因。老婆婆回答说她想将铁杵磨成针,李白质疑其可行性。

有关李白的成语和典故。

”这番话让李白很惭愧,从此用心学习,最终成为名垂千古的诗仙。这个故事告诉我们,只要坚持不懈,就一定能成功。 闻鸡起舞 晋代的祖逖和刘琨是好朋友,他们立志要报效国家。一次,半夜里祖逖听到公鸡的鸣叫声,便把刘琨踢醒,提出以后听见鸡叫就起床练剑。

成语“闻鸡起舞”,形容发奋有为,也比喻有志之士,及时振作。(三)亡羊补牢【典故】这故事出自“战国策”。战国时代,楚国有一个大臣,名叫庄辛,有一天对楚襄王说: “你在宫里面的时候,左边是州侯,右边是夏侯;出去的时候,鄢陵君和寿跟君又总是随看你。

关于李白的成语故事:铁杵磨成针。铁杵磨成针的意义 铁杵磨成针这个成语的意思是指通过长期的努力和不懈的坚持,即使面临困难和挑战,也能够取得成功。它告诉人们只要持之以恒,就能克服困难,实现自己的目标。原典故和象征意义 铁杵磨成针的典故源于唐代诗人李白。

白发千丈:形容头发既白且长,通常用来表示人因愁思过重而容颜衰老。这个成语出自唐代李白的《秋浦歌》。扬眉吐气:扬起眉头,吐出怨气,形容摆脱了长期受压状态后高兴痛快的样子。这个成语来源于唐代李白的《与韩荆州书》。东家西舍:指住在左右前后的街坊邻居。这个成语出自唐代李白的《江夏行》。

关于李白的成语有以下这些哦:别有天地:就像李白在《山中问答》里写的那样,形容某个地方或者某件事物有着与众不同的、引人入胜的新境界。仙风道骨:这是从李白《大鹏赋序》中来的,用来形容一个人有着像仙人道长那样的非凡气质和风骨。

有关李白的三个典故

有关李白的三个典故 《铁杵磨成针》:传说李白小时候读书不用功,中途不念了。有一天,在路上看见一位老大娘磨铁棒,说要把它磨成针。李白因此受感动,从此奋发学习,终于取得了很大成就。《桃花潭水》:唐天宝末年,李白漫游到南陵、宣城。汪伦了解到李白东游至宣城,修书请之。

关于李白的三个典故,可以归纳如下: 月下独酌 内容:李白曾在月夜独自饮酒,并写下《月下独酌》一诗。诗中“举杯邀明月,对影成三人”的句子,描绘了他在月光下与明月和自己的影子相伴的场景。寓意:这个典故体现了李白豪放不羁的性格和超脱世俗的生活态度。

老人一听,双手一拱:“哎呀,你是如今的诗仙!我算什么,不过是诗海里的一滴水罢了。你这大海怎么来向一滴水求教,实在不敢当,不敢当!”说完,撑起船就要往回走。

李白草檄傲狂胡,高力士脱靴。杜甫苦吟诗史。贺知章称李白谪仙人,推荐给唐玄宗。“金龟换酒”。李白流放夜郎。《寻李白》是著名诗人余光中创作的一首自由诗。本诗选自他的《隔水观音集》。这首现代诗融入了李白的许多著名诗句,并且采取对话的方式行文。

中国人不可不知的20个成语典故(一)铁杵磨针【典故】唐朝著名大诗人李白小时候不喜欢念书,常常逃学,到街上去闲逛。一天,李白又没有去上学,在街上东溜溜、西看看,不知不觉到了城外。

李白捉月骑鲸的故事

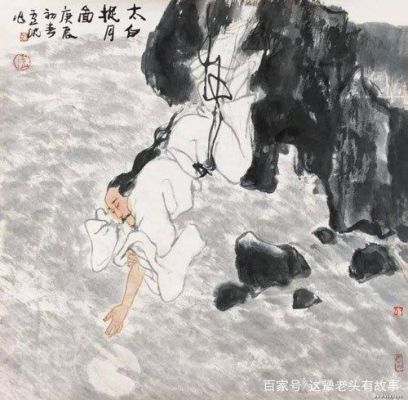

唐代大诗人李白被贬之后,浪迹江湖,终日以饮酒为乐。当时崔宗之亦谪居金陵,两人诗酒唱和。曾经月夜乘舟,由采石至金陵,李白穿着御赐的宫锦袍,在舟中纵情谈笑,旁若无人。后人传说他酒醉去捉水中月,因而落水淹死,又因杜甫诗诗句而传说李白死后骑鲸上天而去。

《唐摭言》记载,李白着宫锦袍,于采石江中,醉酒入水捉月而逝。杜甫诗中更是以“若逢李白骑鲸鱼”传其事迹,后世便流传李白骑鲸捉月而去的说法。然而,李白死前已相当落魄,生活艰难,最终投靠李阳冰,不久离世,其作品赖李阳冰流传。

”仇兆鳌注:“俗传太白醉骑鲸鱼,溺死浔阳,皆缘此句而附会之耳”,从此后世就传说李白在采石矶(位于今安徽马鞍山)骑鲸捉月而去,这种极富浪漫主义色彩的传说,当然是人们更愿意相信的。

〔『7』〕此外,据梅尧臣这首诗说,郭乃其母梦李白而后生,堪称李白后身,〔『8』〕仅此,便可看作是捉月传说早期传承者。这两首诗作特别引人注目之处,即以采石矶、饮酒、江月、溺死等一连串要素为基础〔『9』〕,使李白关于捉月而终传说故事以完成形态出现。

李白是神仙人物,诗仙,酒仙,谪仙,太白金星下凡尘,为浇千年的块磊,生与死都成为传说,唐人小说相传,李白在采石矶乘酒捉月,沉江水中,所以唐诗即有李白骑鲸之句。唐贯休看到李白的画像,这样写道:日角浮紫气,凛然尘外清。虽称李太白,知是那星精。御宴千钟饮,蕃书一笔成。

李白杀孟浩然是什么典故

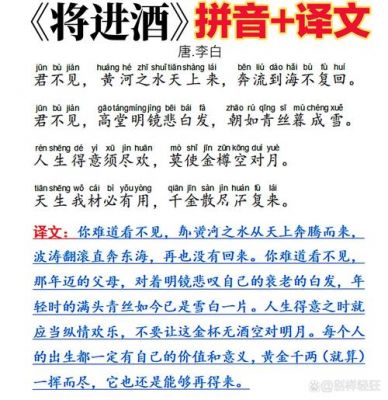

李白杀孟浩然是唐朝诗人李白的典故。具体过程如下:为了报仇,李白在《将进酒·君不见》中表达了对孟浩然的敬重和友谊。为了消除竞争对手,李白在诗词《将进酒·君不见》中表达了对孟浩然的怨恨之情。为了维护自己的文学地位,李白杀孟浩然是为了避免自己在竞争中落败。

李白并没有杀孟浩然,两人是好友关系。李白和孟浩然都是唐代著名的诗人,两人之间的友谊被后人广为传颂。他们相互欣赏、相互推崇,留下了许多脍炙人口的诗篇。李白曾在诗中多次表达对孟浩然的敬仰和思念之情,如《赠孟浩然》一诗中写道:吾爱孟夫子,风流天下闻。

没杀,不是真的。在历史上,李白和孟浩然都是唐代著名的诗人,两人之间有着深厚的友情关系,曾经相聚并共同吟诗作对,建立了非常亲密的友谊,因此关于李白杀孟浩然的传说是文学创作或民间流传的虚构故事,没有实际依据。

李白杀死孟浩然的说法出现在一些传说中,但并没有确凿的历史证据支持这一事件真实发生过。唐开元二十八年(公元740年),王昌龄遭贬官途过襄阳,访孟浩然,相见甚欢。孟浩然背上长了毒疮,医治将愈,因纵情宴饮,食鲜疾发逝世。唐玄宗开元二十八年,王昌龄南游襄阳。

李白轶事典故

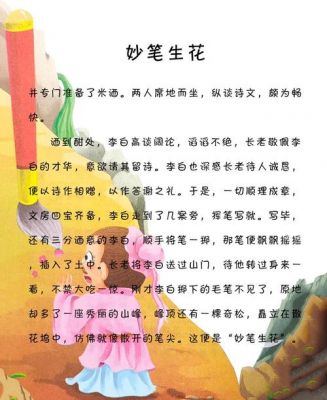

李白高兴极了,猜想一定是神仙送妙笔给他。想到这里,李白抓起妙笔飞快地写了起来,没成想落在纸上的却是一朵朵盛开的莲花。于是,李白捧起一堆莲花,向屋外的池塘跑去,他在池边站定,扬手把莲花洒向池水中。顷刻间,奇迹出现了:只见莲花入水后,即刻生出茎叶,竞相绽放。

年10月29日,吉尔吉斯斯坦驻中国大使馆商务参赞朱萨耶夫·古邦访问安陆,称李白故里在吉尔吉斯斯坦的托克马克市,希望托克马克与安陆两个城市能够以李白为纽带,共同担负起弘扬李白文化的责任,并进一步拓展经济 、贸易等方面的合作。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。”后来李白也登上黄鹤楼,放眼楚天,胸襟开阔,诗兴大发,正要提笔写诗时,却见崔颢的诗,自愧不如只好说:“一拳捶碎黄鹤楼, 一脚踢翻鹦鹉洲。眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”便搁笔不写了。

在黄鹤楼公园东边,有一亭名为“搁笔亭”,亭名取自“崔颢题诗李白搁笔”的一段佳话。唐代诗人崔颢登上黄鹤楼赏景写下了一首千古流传的名作:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

李白轶事两则唐天宝末年,李白漫游到南陵、宣城,曾在泾县桃花潭受到隐士汪伦的盛情款待,对此李白还留下诗作,写了两首《过汪氏别业》五言古风(见《李太白全集》卷二十三)。诗里对主人别墅幽雅,美丽的自然景色,以及主客间酒酣耳热之际的尽情歌舞,都作了生动的描绘和细致的刻画。

原因:《新唐书》本传说是李白自己恳求退出朝廷回到家乡(“还山”)的,“恳求还山,帝赐金放还”。这当然是有缘故的,即李白“自知不为亲近所容”,也就是说,皇帝身边的人已经很讨厌李白,不可能容忍他继续待在皇帝身边,待在朝廷了。李白本人也意识到,继续待在朝廷已经没有意义。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还没有评论,来说两句吧...