大家好,如果你们想深入了解关于输入关键词}的问题,那么请继续阅读下去。在这篇文章中,我会为大家提供全面的知识,并且会尽可能地回答你们对马背承欢历史典故疑惑并还会对马背承欢历史典故简介 相关的讲解

杨贵妃有马背承欢这个典故吗?

〖壹〗、没有,杨贵妃没有马背承欢这个典故。杨贵妃即杨玉环,是唐朝时期著名的宫廷贵妃,因其美貌和与唐玄宗的爱情故事而闻名于世。关于杨贵妃的典故和传说主要集中在其美貌、宠爱以及其与唐玄宗之间的爱情故事上。

〖贰〗、没有~古代承欢一词专指孝敬父母,所以有膝下承欢的说法~下面说的杨贵妃上马图只是一个元代画家画的画,根本就不是典故的由来。应该说,根本就没有这种典故。

〖叁〗、没有“马背承欢”这个确切的典故与杨玉环直接相关。以下是针对此问题的详细解“承欢侍宴”的出处:在《白居易的长恨歌》中,确实描述了杨玉环在宫中的生活,其中包括“承欢侍宴”的情景,这描述的是她在宫廷中陪伴皇帝宴饮的繁忙生活。

有马背承欢这个典故吗,跟杨玉环有关

〖壹〗、没有“马背承欢”这个确切的典故与杨玉环直接相关。以下是针对此问题的详细解“承欢侍宴”的出处:在《白居易的长恨歌》中,确实描述了杨玉环在宫中的生活,其中包括“承欢侍宴”的情景,这描述的是她在宫廷中陪伴皇帝宴饮的繁忙生活。

〖贰〗、没有马背承欢这个典故,也并不与杨玉环有关。关于杨玉环的典故和传说有许多,例如其与唐玄宗的爱情故事、马嵎坡兵变中的是非荣辱等。但据史书记载和传说,并没有“马背承欢”这一说法。可能这是一个被误传或者误解的典故,或者是一个与其他历史人物或事件相关的故事。

〖叁〗、没有,杨贵妃没有马背承欢这个典故。杨贵妃即杨玉环,是唐朝时期著名的宫廷贵妃,因其美貌和与唐玄宗的爱情故事而闻名于世。关于杨贵妃的典故和传说主要集中在其美貌、宠爱以及其与唐玄宗之间的爱情故事上。

〖肆〗、《白居易的长恨歌》中确实提到了承欢侍宴的情景,描述的是杨玉环在宫中繁忙的宫廷生活,春日出游,夜晚陪伴皇帝,尽管有三千佳丽,但她的宠爱似乎并未分散,而是集中在自己身上。马背承欢这一典故,更多是后人对古代皇室生活的浪漫想象,而非实际的历史记载。

有马背承欢这个典故吗,跟杨玉

〖壹〗、没有“马背承欢”这个确切的典故与杨玉环直接相关。以下是针对此问题的详细解“承欢侍宴”的出处:在《白居易的长恨歌》中,确实描述了杨玉环在宫中的生活,其中包括“承欢侍宴”的情景,这描述的是她在宫廷中陪伴皇帝宴饮的繁忙生活。

〖贰〗、《白居易的长恨歌》中确实提到了承欢侍宴的情景,描述的是杨玉环在宫中繁忙的宫廷生活,春日出游,夜晚陪伴皇帝,尽管有三千佳丽,但她的宠爱似乎并未分散,而是集中在自己身上。马背承欢这一典故,更多是后人对古代皇室生活的浪漫想象,而非实际的历史记载。

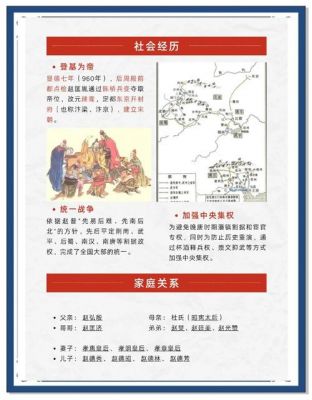

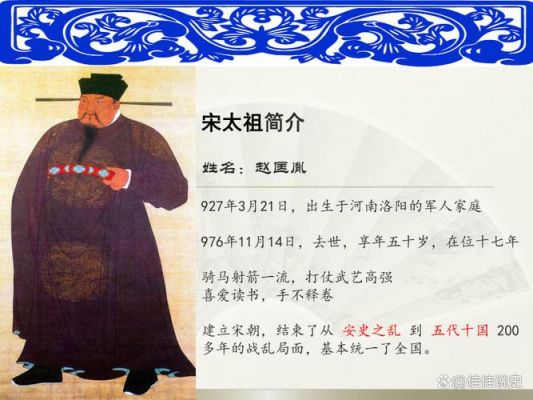

宋太祖赵匡胤有什么典故

〖壹〗、**陈桥兵变**:公元960年,赵匡胤在陈桥驿发动兵变,黄袍加身,建立了宋朝。这个典故体现了赵匡胤的政治智慧和军事才能,以及他夺取政权的关键一步。陈桥兵变后,赵匡胤回师开封,轻松夺取了后周政权,改元“建隆”,开始了宋朝的统治。

〖贰〗、深情赐名赵匡胤的结发妻子贺氏,其父贺景思与赵匡胤之父赵弘殷是战友,两家人均居住在护圣营官舍,关系亲密。赵匡胤自幼与贺氏便有婚约,两人青梅竹马,常在一起嬉戏。贺家有一种家酿美酒,香甜可口,赵匡胤时常前往品酒,实则醉心于与贺氏的相处。贺氏虽然体弱多病,但两人情投意合,结为连理。

〖叁〗、为酒赐名 赵匡胤的结发妻子贺氏的父亲贺景思与他的父亲赵弘殷是同袍,两家都住在护圣营官舍,交情非常好,来往亲密,赵匡胤自幼便与贺氏青梅竹马,经常在一处玩耍。贺家有一种自酿的酒,非常香甜可口,赵匡胤经常去她家喝酒,醉翁之意不在酒,贺氏成了他的结发妻子,从此情系一生,至死不渝。

〖肆〗、烛影斧声,是指宋开宝九年,宋太祖赵匡胤大病,召弟弟赵光义议事,两人屏蔽左右,席间有人看见烛光下赵光义时而离席,有躲避的动作,又听见太祖拿斧子砸到地上,并大声说:“好为之”。后赵光义继位,史称太宗。后世就将宋太祖与宋太宗最后见面的这件事称为“烛影斧声”,有宋太宗谋害宋太祖篡位的说法。

杨贵妃马背承欢有历史依据吗

没有历史依据显示杨贵妃在马背上承欢。关于杨贵妃的故事,我们主要是通过历史记载和传说来了解。然而,关于杨贵妃马背承欢的说法,并没有得到历史记载的证实。这可能是一个流传下来的传说或故事片段,并不具备真实历史事实的依据。

综上所述,杨贵妃马背承欢的故事并没有历史依据。这个故事更可能是后人根据她的生平事迹和文化背景而创作的艺术作品,而非真实的历史事件。

杨贵妃与马背承欢这一典故并无关联。在古代,“承欢”特指孝顺父母,表达对长辈的敬爱之情,常以“膝下承欢”来描述。实际上,所谓的“杨贵妃上马图”只是元代一位画家创作的艺术作品,并非历史记载中的真实事件或典故。

没有,杨贵妃没有马背承欢这个典故。杨贵妃即杨玉环,是唐朝时期著名的宫廷贵妃,因其美貌和与唐玄宗的爱情故事而闻名于世。关于杨贵妃的典故和传说主要集中在其美貌、宠爱以及其与唐玄宗之间的爱情故事上。

没有~古代承欢一词专指孝敬父母,所以有膝下承欢的说法~下面说的杨贵妃上马图只是一个元代画家画的画,根本就不是典故的由来。应该说,根本就没有这种典故。

赵匡胤的典故有哪些?

〖壹〗、典故一:一文钱的尴尬 赵匡胤在成为皇帝之前,曾有一次因一文钱而陷入困境。故事发生在一次战败后,他单枪匹马逃出重围,又饥又渴。偶然发现一片西瓜地,他想要买瓜解渴,却发现自己的口袋空空如也。赵匡胤不愿失去尊严,于是打算强行吃瓜。

〖贰〗、试骑烈马:赵匡胤曾试骑一匹烈马,不给马套上笼头,结果烈马跑到城楼的斜道上,使他的额头撞在门楣上,但他却毫发无损。千里送京娘:赵匡胤年少时曾从强盗手中救下赵京娘,并独行千里护送其回家,途中赵京娘对其产生爱慕之情,但赵匡胤婉言回绝。

〖叁〗、典故二:“大救驾”与赵匡胤的奇缘 “大救驾”是安徽寿县的一种特色名点,其命名与赵匡胤有关。相传在公元956年,赵匡胤攻打南唐的寿州时,因粮草困顿而身体虚弱。当地百姓为他送来了一种用各种杂粮制成的饼,这种饼色泽黄亮、香味扑鼻,赵匡胤吃了之后胃口大开。

〖肆〗、赵匡胤与“鉴湖春”:赵匡胤的结发妻子贺氏之父贺景思与他的父亲赵弘殷是同袍,两家人都住在护圣营官舍,交往亲密。赵匡胤自幼便与贺氏青梅竹马,常在一起玩耍。贺家有一种自酿的美酒,香醇可口,赵匡胤常去品尝。他对贺氏心生情愫,两人结为连理,感情深厚。然而贺氏体弱多病,未能与赵匡胤白头偕老。

杨贵妃有马背承欢这个典故吗

没有~古代承欢一词专指孝敬父母,所以有膝下承欢的说法~下面说的杨贵妃上马图只是一个元代画家画的画,根本就不是典故的由来。应该说,根本就没有这种典故。

没有,杨贵妃没有马背承欢这个典故。杨贵妃即杨玉环,是唐朝时期著名的宫廷贵妃,因其美貌和与唐玄宗的爱情故事而闻名于世。关于杨贵妃的典故和传说主要集中在其美貌、宠爱以及其与唐玄宗之间的爱情故事上。

杨贵妃与马背承欢这一典故并无关联。在古代,“承欢”特指孝顺父母,表达对长辈的敬爱之情,常以“膝下承欢”来描述。实际上,所谓的“杨贵妃上马图”只是元代一位画家创作的艺术作品,并非历史记载中的真实事件或典故。

没有历史依据显示杨贵妃在马背上承欢。关于杨贵妃的故事,我们主要是通过历史记载和传说来了解。然而,关于杨贵妃马背承欢的说法,并没有得到历史记载的证实。这可能是一个流传下来的传说或故事片段,并不具备真实历史事实的依据。

根据历史记载,承欢一词在古代特指子女对父母的孝顺行为,膝下承欢即为此意。关于杨贵妃上马的描绘,实际上源自一幅元代画家的画作,而非历史典故的真实来源。因此,我们不能将这幅画作为杨贵妃历史事迹的佐证,它仅仅是艺术创作,并非历史事实的体现。

武则天驯马的典故

武则天驯马的典故:“据史书记载,唐太宗李世民有一匹天下罕见的宝马叫做“狮子 骢”,传说能日行千里而不乏,因此深得李世民的喜爱。但是这匹宝 马的个性却十分暴躁易怒,一般人别说坐上去了,就算是靠近它也十 分困难。有一次,李世民带着自己的后宫佳丽来看他的爱马。

太宗非常满意,立即命令宫廷里专门负责驯马的官员把马牵过来,骑上跑几圈看看。哪知驯马官骑上去还未坐稳,那“狮子骢”就前腿腾空,一声长嘶,把驯马官甩在地上。面对桀骜不驯的宝马,宫廷驯马官已无能为力。太宗十分扫兴,只好请来使将马送到马圈,明天再试。

在唐太宗时期,武则天曾提出一种驯马的方法,她表示只需要三样物品就能降服一匹烈马:“铁鞭、铁锤和匕首。如果马不服,首先用铁鞭抽打,如果不服,再用铁锤敲打头部,最后如果还是不服,就只能用匕首结束它的生命。

《资治通鉴》中记载了一则关于武则天的故事。故事发生在一个争功的场景,吉顼凭借能言善辩的能力,让身材矮小的武懿宗无言以对。武则天对此十分不满,便以驯服马匹的比喻来警告吉顼。她提到唐太宗时曾有一匹名为狮子骢的烈马,无人能驯服。

太宗皇帝注视着那匹马,只见它昂首嘶鸣,四蹄踢踏,显然是一匹桀骜不驯的良驹。太宗感叹道:“真是一匹龙驹,若能驯服,必是一匹千里马。”他随后对身边的太监们说:“谁能驯服这匹马,赏银百两,绢绣十匹。”然而,太监们面面相觑,无人敢应承。

武则天驯马的故事出自《资治通鉴》,是以武则天的口说出来的。有一次,吉顼在与武懿宗争功的时候,吉顼因能言善辩把身材矮小的武懿宗说得无言以对。武后因此很不高兴,说:“吉顼在朕面前,还敢轻视我们姓武的,以后岂可依靠?想当年,太宗有名马师子骢,无人能驯服。

关于马背承欢历史典故和马背承欢历史典故简介的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

还没有评论,来说两句吧...