大家好,今天小编来为大家解答历史文化典故这个问题,历史文化故事简写很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

历史文化探索:取而代之的典故及故事介绍

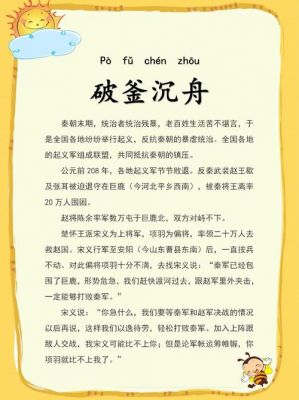

〖壹〗、取而代之的典故出自《史记·项羽本纪》,意思是指夺取别人的地位而由自己代替。以下是关于取而代之的故事介绍:故事背景:西汉时期,项羽年少时不喜欢读书,学剑也不精通,因此受到叔父项梁的责备。但项羽有自己的志向,他认为读书和学剑都不足以实现他的抱负,他想要学习能够率领大军作战的本事。

〖贰〗、含义:- “取而代之”常用来比喻夺取别人的地位,自己代替他。历史典故:- 背景:项羽是秦末下相县人,自幼丧父,由叔父项梁抚养长大。他少年时不愿好好学习文字和剑术,却表示要学能抵挡万人的本领,项梁便教他学兵法。

〖叁〗、成语“取而代之”的解释是指夺取别人的地位而由自己代替,现也指以某一事物代替另一事物。背后的历史典故如下:人物背景:项羽,秦末下相县人,自幼失去父亲,由叔父项梁抚养长大。他年少时便展现出非凡的抱负,不愿只学习记姓名和剑术,而希望学习能抵挡万人的本领。

〖肆〗、秦始皇巡游会稽时,项梁与项籍一同观看,项籍直言秦始皇的位置可取而代之。项梁虽惊惧其言,但也看出侄子非凡的胆识。项籍身高八尺,力大无穷,才智过人,吴中子弟对他敬畏三分。这个故事中的“取而代之”成为后来人们对项羽野心的典故。

〖伍〗、取而代之的故事 项羽名籍,他是秦末下相县(今江苏宿迁县西)人。他从小死了父亲,全靠叔父项梁把他养大成人。项羽少年时,就很聪明,项梁便亲自教他念书、写字,但项羽不愿好好学习;项梁又教他使枪用剑,但项羽学不多久,又不学了。

天公作美的历史典故

天公作美的历史典故如下:传说在三国时期,诸葛亮为了伐魏,曾经使用过天公作美的策略。当时,由于魏国的实力强大,蜀军正面作战难以取胜,于是诸葛亮便利用天气和地理条件,放火焚烧蜀军的粮草,制造混乱,乘机进攻。在关键时刻,天空突然降下大雨,浇灭了火势,让蜀军得以安全撤退。

事物方面,随心如意:真是天公作美,经过多次周折,他俩终成眷属。

蔡东藩《慈禧太后演义》。蔡东藩《慈禧太后演义》第13回:“偏偏天公不做美,疾风凄雨,彻夜飘零,把这般普天同庆的大喜事,未免减色三分。好赋青空的近义词可以用这些天公作美,化雨为虹,年华作伴。

天公指的就是玉帝。玉帝乃三界之主,他既管理下雨,当然也会过问姻缘之事,所以也有“天公作美,终成眷属”之说。地母是指后土娘娘,全称承天效法厚德光大后土皇地祇,是道教尊神“四御”中的第四位天帝,她掌阴阳,育万物,因此被称为大地之母。

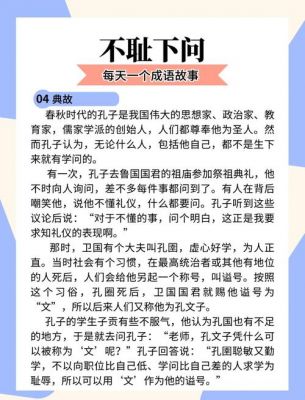

有教育意义的历史典故有哪些

以下是十个千古教子的典故:孟母三迁:孟子的母亲为了让孩子有一个良好的学习环境,三次搬家,最终搬到学校附近,使孟子得以专心学习。孟母断机:当孟子偷懒不学习时,孟母划断了正在织的布,以此教育孟子做事不能半途而废,学习必须持之以恒。

以下是一些教育意义深刻的历史典故:《左传》中的“三人行必有我师”,意思是在与人交往中,要虚心向别人学习,不断提高自己的素质。《史记》中的“士为知己者死,女为悦己者容”,意思是说,一个人应该为了自己所爱的人或者事业而奋斗,不惜付出生命的代价。

当然,有很多历史典故都是教育意义深刻的。以下是一些值得推荐的:炎黄子孙:大约四千多年前,轩辕黄帝联合炎帝战胜九黎族蚩尤,蚩尤俘虏被称为“黎民”,之后黄帝打败炎帝族,成为中原地区的部落联盟首领。

“三顾茅庐“这个典故也很有教育意义,从侧面说明了在面对一件事情的时候要有很好的毅力和坚持,不能够因为一件小事就放弃自己心里面所坚持的东西,要达到心里面的目标,就要不断的去争取和努力,这样别人才能因为心里面的这份坚持的毅力和不肯放弃的决心打动。

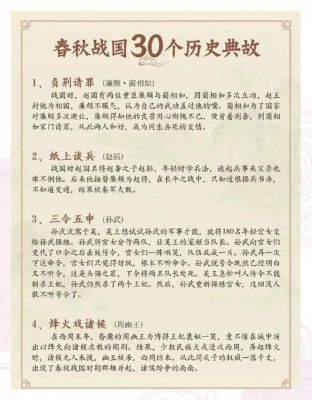

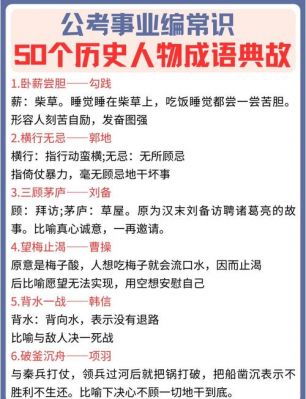

有历史典故的成语

〖壹〗、鹬蚌相争:这个成语出自清·湘灵子《轩亭冤·哭墓》:“波翻血海全球悯,问谁敢野蛮法律骂强秦?笑他鹬蚌相争演出风云阵。”它比喻双方相持不下,而使第三者从中得利。 指鹿为马:这个成语出自司马迁《史记·秦始皇本纪》:“赵高欲为乱,恐群臣不听,乃先设验,持鹿献于二世,曰:‘马也。

〖贰〗、以下是一些具有历史典故的成语,每个成语都蕴含着丰富的历史故事和文化内涵:草木皆兵:源自东晋时期,前秦苻坚率领大军对抗东晋,晋将谢玄以少胜多,秦军大败逃逸,在逃跑过程中因惊慌而将草木都误认为是追兵。

〖叁〗、声名狼藉:来自《史记·蒙恬列传》的典故,描述了赵高因私怨报复而污蔑蒙氏兄弟,最终导致蒙毅自杀的悲剧。成语现用来形容声誉败坏到极点,无法挽回。 拨云见日:出自《晋书·乐广传》,晋代乐广以其清明的人格受到赞誉,被比作能拨开云雾见到阳光的人。

〖肆〗、以下是一些来自历史典故的成语:背水一战:来源:《史记·淮阴侯列传》。含义:表示处于绝境之中,没有退路,只能拼死一战。常用来比喻与敌人决一死战。四面楚歌:来源:《史记·项羽本纪》。含义:形容人们遭受来自各方面的攻击或逼迫,处于孤立无援、窘迫困苦的境地。

〖伍〗、出自历史典故的成语: 声名狼藉 释义: 声名:名誉。 狼藉:杂乱不堪。 形容声望和名誉败坏到极点,不可收拾。该成语出自《史记·蒙恬列传》。 典故故事: 秦始皇在世时,十分信任大将蒙恬、蒙毅兄弟。朝中有一个大臣,名叫赵高,此人身体强壮,并对法律很有研究。

〖陆〗、来源于历史故事的成语有很多,以下是一些有历史典故的成语:三顾茅庐:历史典故:源于汉末刘备访聘诸葛亮的故事。刘备为了请诸葛亮出山辅佐他,三次上门拜访,最终才得以见到诸葛亮并请其出山。负荆请罪:历史典故:出自《史记·廉颇蔺相如列传》。

中国有哪些有名的典故

〖壹〗、高山流水:春秋时俞伯牙工琴,琴曲托意摇 深,常人难解,仅钟子期能赏,伯牙鼓琴,志在高山,钟子期赞曰:“善哉,娥峨兮若泰山。”伯牙旋又志在流水,钟子期叹曰:“善哉,洋洋兮若江河。”后来钟子期去世,伯牙痛失知音,废琴终身不 弹。后人遂以“高山流水”喻知音难遇,也指乐曲绝妙。

〖贰〗、大孝感天 孝道感人至深,中国古代有诸多孝顺的故事广为流传。其中《大孝感天》讲述的是孝子至诚至孝的行为感动了上天,获得了天的庇护和祝福。闻雷泣墓 孝顺之子在听到雷声时,误以为父母的坟墓被雷击中,悲痛欲绝,哭泣不止。他的孝心感动了天地,雷电因此停止,成为一大孝顺典故。

〖叁〗、春秋时期,楚元王崇儒重道,招贤纳士,天下不知有多少人闻风而归,西羌积石山,有一个贤士,名叫左伯桃,自幼父母双亡,勉力读书,养成了济世之才,学就安民之业。

〖肆〗、中国前十孝顺典故:大孝感天、闻雷泣墓、亲尝汤药、丁兰刻木、鹿乳奉亲、江革背母、百里负米、卖身葬父、以身喂蚊、卧冰求鲤。大孝感天 舜,传说中的远古帝王,五帝之一,史称虞舜。相传他的父亲瞽叟及继母、异母弟象,多次想害死他。事后舜毫不嫉恨,仍对父亲恭顺,对弟弟慈爱。

〖伍〗、中国历史的典故有很多,以下是比较出名的典故: 谢安高洁:东晋时期谢安以高洁的品质和卓越的才华著称。 王导公忠:东晋时期王导以公忠的品质和卓越的才华著称。 匡衡凿壁:西汉匡衡家贫,凿壁借光读书。 孙敬闭户:东汉孙敬勤奋好学,闭户不出,专心致志。

〖陆〗、高山流水 春秋时期,俞伯牙擅长弹琴,他的琴曲深奥,常人难以理解,唯有钟子期能够领会。伯牙弹琴时,心中想着高山,钟子期赞叹道:“好啊,宛如巍峨的泰山。”随后,伯牙又想象流水,钟子期又叹道:“好啊,宛如浩瀚的江河。”后来,钟子期去世,伯牙失去知音,终身不再弹琴。

古代有名的典故有哪些

古代前十父爱典故 孝子顺孙的故事 在古代,有一位名叫孝子顺孙的人,因他的孝顺和父爱被传为佳话。他对待父亲极为尊重,无论寒冬酷暑,都亲自照顾父亲的饮食起居。当父亲生病时,他更是日夜守护在床边,无微不至地照顾。他的父爱体现在日常生活的细节中,如帮助父亲劳作、与父亲分享食物等。

少年包拯学断案 包拯包青天,自幼聪颖,勤学好问,尤喜推理断案,其家父与知县交往密切,包拯从小耳濡目染,学会了不少的断案知识。在焚庙杀僧一案中,包拯根据现场的蛛丝马迹,剥茧抽丝,排查出犯罪嫌疑人后,又假扮阎王,审清事实真相,协助知县缉拿凶手,为民除害。

千里送鹅毛:唐朝时,云南一少数民族的首领派特使缅伯高向太宗贡献天鹅。在路上,缅伯高不小心让天鹅飞走了,只剩几根鹅毛。到长安后,缅伯高拜见唐太宗,奉上鹅毛并附诗“礼轻情意重,千里送鹅毛”。这个典故比喻礼物单薄,情意却异常浓厚。忘年之交:孔融字文举,鲁国人,孔子二十世孙。

关于历史文化典故和历史文化故事简写的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

还没有评论,来说两句吧...