今天给各位分享秦国时期历史典故的知识,其中也会对秦国历史故事简写进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

秦汉时期的历史小故事

力不从心 东汉时期,班超为平定匈奴作乱,70多岁还在西域作战,他身体日渐衰弱,上书汉和帝要求回中原养老。他的妹妹班昭也上书奏请说班超老了,再有战事就力不从心了,汉和帝看了二人的奏折,不断地点头,于是下诏让班超回京。

指鹿为马 相传赵高试图要谋朝篡位,为了试验朝廷中有哪些大臣顺从他的意愿,特地呈上一只鹿给秦二世,并说这是马。秦二世不信,赵高便借故问各位大臣。不敢逆赵高意的大臣都说是马,而敢于反对赵高的人则说是鹿。后来说是鹿的大臣都被赵高用各种手段害死了。

张良拾履 秦朝末期,政府昏庸无能,秦二世骄奢淫逸,全国各地爆发了大规模的农民起义,以陈胜吴广为首的起义军虽然失败,但是给与秦政府毁灭性的打击,此时,秦朝已经名存实亡。就在这样的背景条件下,刘邦项羽也加入了推翻秦朝的起义中。

栎阳雨金的典故

与栎阳雨金意思相同的典故:与“栎阳雨金”意思相同的典故有“幽州贡”。“幽州贡”讲的是在北齐的时候,幽州有个农夫在田里耕作时,挖到了一只金属人,身高一丈多,只有一只手,手指特别长,没有人见过这种东西。第二天跑到州府报告官吏。官吏又跑到了朝廷,朝廷的官员们也不知道。

栎阳雨金历史典故是指古代中国战国时期,齐国国君齐襄王曾经和秦国的国君秦昭王进行会盟的故事。栎阳是齐国的都城,雨金指的是齐襄王在栎阳时下雨,他赤身裸体却在雨中站立,秦昭王见状十分震惊,认为齐襄王非常有气概和胆识,因此对他敬重有加,并且签订了不侵犯齐国的盟约。

栎阳雨金,则是一个富有诗意的比喻,意指意外的恩赐。栎阳,地名,位于中国陕西省。这个典故出自《史记秦本纪》:抜献公呴十八年,雨金栎阳。张守节正义:言雨金于秦国都,明金瑞见也。这里用雨金于栎阳来比喻意外的财富或好运降临。

秦穆公的轶事典故

秦穆公的轶事典故主要包括以下几点:九方皋相马:秦穆公渴望贤才,向伯乐求助。伯乐推荐九方皋,擅长识别不易察觉的良马。九方皋找到一匹看似平常的黄母马,实则是一匹罕见的骏马。秦穆公初对九方皋的颜色判断不满,但最终证实其眼光独到,领悟到人才的重要性。

秦穆公的轶事典故主要包括羊皮换贤、崤山之战和秦晋分道扬镳。羊皮换贤 秦穆公在扩展领土与提升国家实力过程中,非常重视人才的引进与培养。他用五张羊皮换得了被贬低的百里奚,并与之深谈国事。

这次经历让秦穆公领悟到人才的重要性,他广纳贤才,尤其是从百里奚的故事中,明白了重用人才而非只看表面的道理。百里奚虽被误以为奴仆,但他的才智和秦穆公的慧眼使其得以重用,成为左庶长。

秦穆公与晋惠公交战,平常在战场上战无不胜的秦穆公,这次却冲得太厉害,陷入绝境,士兵被敌军包围,眼看快被消灭,穆公已认识到自己有战死的可能性。

这样的马跑起来像飞一样地快,而且尘土不扬,不留足迹。我的子侄们都是些才智低下的人,可以告诉他们识别一般的良马的方法,不能告诉他们识别天下难得的好马的方法。有个曾经和我一起担柴挑菜的叫九方皋的人,他观察识别天下难得的好马的本领绝不在我以下,请您接见他。

秦赵会盟的历史典故

〖壹〗、据《史记·廉颇蔺相如列传》记载,在秦昭襄王时期,秦多次进攻赵国,尽管赵国多次失败,但并未屈服。为了征服赵国,秦国决定采取政治和外交手段。公元前279年,秦昭襄王派遣使者告知赵惠文王,为维持两国和平,建议在渑池进行会盟。赵国派上大夫蔺相如陪同赵王前往。

〖贰〗、会盟台的历史典故主要源于秦赵两国在渑池的会盟。背景:秦昭襄王时期,秦国三次攻打赵国未果,于是采取政治与外交策略,提议与赵国在渑池会盟。事件:公元前279年,秦赵两国在渑池举行会盟。秦王故意刁难赵王,要求赵王鼓瑟并记录在历史中。赵国上大夫蔺相如挺身而出,要求秦王击缶并同样记录下来。

〖叁〗、在《史记·廉颇蔺相如列传》的记载中,秦昭襄王统治时期(公元前282年至公元前280年),秦国连续三次对赵国发起攻势,尽管赵国遭受挫败,但并未屈服。为了实现对赵国的征服,秦昭襄王采取了政治与外交的手段。公元前279年,秦王向赵惠文王提出建议,提议两国在渑池举行会盟,以期和平共处。

〖肆〗、秦赵会盟是中国古代历史上的一段重要篇章,司马迁在《史记》中详细描述了渑池会盟的生动情景,而戏曲《将相和》则以艺术手法生动再现了这一历史事件。这个会盟发生在古河洛地区的渑池县,今豫西地区,古秦赵会盟台位于现今渑池县城西约1公里,夹在渑水与羊河之间。

〖伍〗、双方士兵将武器埋藏在高台上,这个高台也因此被称为“会盟台”。这个故事展示了蔺相如的勇气与智慧,在面对强权时勇于维护国家尊严,同时也体现了秦赵两国在对抗与和解之间的复杂关系。会盟台作为历史的见证,成为了两国和平共处的象征,提醒人们在面对挑战时,勇气与智慧是解决问题的关键。

〖陆〗、秦赵会盟,会盟碑亭秦赵会盟台据《史记·廉颇蔺相如列传》记载,公元前279年,秦昭襄王派人邀请赵惠文王,双方在渑池会盟,以示友好。蔺相如以其智勇,针锋相对,迫使秦王未能得利。为示偃旗息鼓,双方士兵捧土埋藏兵器,遂成会盟高台。

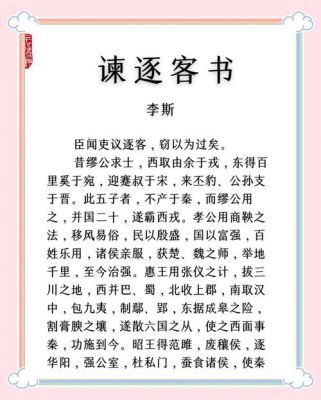

秦朝逐客令的典故

〖壹〗、李斯想到这些,决定立刻去面见秦王。然而,此时秦王驱外客的旨意已经下达。大意就是拿郑国举例子,觉得来秦国的别的外客也和郑国一样居心叵测,“非我族类,其心必异”。因此,不论是谁,一律都驱逐出境。这就是历史上非常有名的“逐客令”。而李斯首当其冲,成为这道政令的牺牲品。

〖贰〗、秦朝的“逐客令”事件的前因后果 秦王嬴政登基后,秦国综合国力日益强盛,虎视天下,意图吞并六国一统天下。六国岂肯束手待毙,虽然在军事上无法与秦国抗衡,于是各显其能,以各种名目派遣间谍和说客,往来秦国,有的刺探秦国军情,有的用各种手段实施破坏。

〖叁〗、【逐客令】是战国末期韩国水利专家郑国入秦修建水渠,乃是韩王借修渠企图在经济上拖垮秦国的“疲秦计”,后被秦王察觉,秦王于是下了逐客之令,限期将秦国内所有外来宾客驱逐出境。当时客卿李斯也在被逐之列,李斯上《谏逐客书》,力阻逐客,指出逐客的危险结果,最后秦王政接受而撤销。

〖肆〗、秦始皇嬴政在统一六国后,为了稳固其专制统治,实行了一项名为“逐客令”的政策。该政策的核心是对来自原六国的人才和客卿进行驱逐,以防他们对秦朝的统治构成威胁。 秦始皇制定逐客令的背景是多方面的。

知耻近乎勇历史典故

这是一个典故来源于中国古代的《史记》,其中讲述了战国时期秦国的一位公子英齐。公子英齐因为自卑而不愿向人表现自己的才华,直到有一次在赵王的宴会上,一位叫苏秦的客人对他说:“知耻近乎勇”。意思是如果能够意识到自己的不足并勇敢面对,就能够从中获得成长和进步。

“知耻而后勇”这一典故源于《中庸》中的“知耻近乎勇”。儒家将它与“好学近乎知”、“力行近乎仁”一同阐述,强调知、仁、勇这“三达德”的内在联系。这里的“知耻近乎勇”意味着勇于面对错误并改正,把羞耻感视作一种积极的力量,鼓励人们在认识到自身的不足后,积极进取,展现出真正的勇敢。

知耻而后勇源于知耻近乎勇,语出《礼记·中庸》,意为知道羞耻就接近勇敢了,明白己错就最终到学习礼仪的时候了。儒家把知耻近乎勇,好学近乎知,力行近乎仁一起,构成对知、仁、勇三达德的一种阐发。

史记·刺客列传》里知耻后勇的典故:三败之辱 【译文】春秋时期鲁国有一个名叫曹沫的人,这个人很勇猛,正好当时的鲁庄公麾下也缺少勇猛的战将,于是就让曹沫做了领兵打仗将军。谁知道这个曹沫只是一介武夫,没有指挥军队作战的能耐,跟齐国打了几仗,被打得一败涂地,接连丢了很多城池。

勇“三达德”的一种阐发。典故 春秋时期,吴越交兵,越国兵败。越王勾践入吴宫,做了吴王夫差的奴隶。勾践知耻有勇,获释回国后,他卧薪尝胆,访贫问苦,任用贤才,发展生产。那种状况,在中国历代统治者中绝无仅有。十年生聚,十年教训,终于国家富足,军队精壮,一举灭掉吴国,勾践也成为春秋霸主。

三秦之地的典故

三秦之地的典故源于项羽分封天下诸侯,并在陕西地区分封了三个诸侯王。这三个诸侯王分别是雍王章邯、塞王司马欣、翟王董翳,原来都是秦朝的将领,在巨鹿之战后都投靠了项羽,都被项羽分封为诸侯王,所以合称为三秦王。

三秦之地的典故出自中国历史上一个著名的战役——楚汉之争。在项羽入关中后,他分封了三个秦朝降将为诸侯王,分别以雍王、塞王和翟王的名号,管辖关中、陕北和甘南三个地区,这三个地区就被称为三秦。这一典故不仅体现了三秦的地理特征,也反映了当时的历史背景和政治局势。

秦朝灭亡之后,项羽将秦国的领土分封给了秦朝的三位降将。章邯被封为雍王,统治着关中西部;司马欣则被封为塞王,统治着关中东部;董翳被封为翟王,统治着上郡(今陕北地区)。因此,陕西也被称为“三秦”。这一称呼不仅反映了陕西历史上的重要地位,也成为了当地文化的一部分。

关于秦国时期历史典故,秦国历史故事简写的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

还没有评论,来说两句吧...