很多朋友对于利益斗争的历史典故和利益之争是什么意思?不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

将相和写了哪三个故事

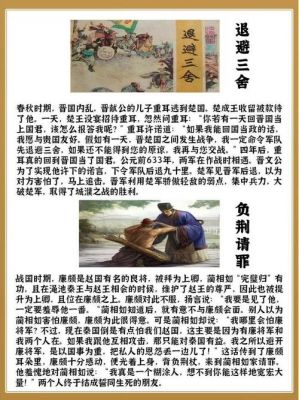

〖壹〗、将相和主要讲了3个故事:完璧归赵、渑池之会、负荆请罪。完璧归赵、渑池之会是负荆请罪的起因,负荆请罪是完璧归赵、渑池之会的结果。战国时赵国舍人蔺相如奉命出使秦国,不辱使命,完璧归赵,所以被封了上大夫;又陪同赵王赴秦王设下的渑池之会,使赵王免受秦王侮辱。赵王为表彰蔺相如的功劳,封蔺相如为上卿。

〖贰〗、完璧归赵、渑池之会、负荆请罪三个故事,写出了蔺相如和廉颇之间由不和到和好的经过。《将相和》这个故事出自司马迁的《史记廉颇蔺相如列传》。由“完璧归赵”、“渑池之会”和“负荆请罪”3个小故事组成。“将相和”这出故事宣扬的是:海纳百川,有容乃大;将相和,平天下。

〖叁〗、《将相和》讲了以下三个故事:完璧归赵:故事内容:战国时期,蔺相如将完美无瑕的和氏璧从秦国完好地带回赵国首都。意义:此故事比喻把物品完好地归还给物品主人,展现了蔺相如的智勇与忠诚。渑池之会:故事内容:公元前279年,秦昭襄王为攻打楚国而与赵国交好,在渑池与赵惠文王会谈。

〖肆〗、《将相和》写了以下三个成语故事:完璧归赵:故事概述:战国时期,蔺相如将完美无瑕的和氏璧从秦国完好地带回赵国首都。寓意:比喻把物品完好地归还给物品主人。出处:《史记》中的历史故事。渑池之会:故事概述:公元前279年,秦昭襄王为攻打楚国而与赵国交好,约赵惠文王在渑池会谈。

〖伍〗、《将相和》讲述了三个小故事,分别是“完璧归赵”、“渑池之会”和“负荆请罪”。第一个小故事“完璧归赵”,讲述了蔺相如如何以智慧和勇气,将赵国的和氏璧完好无损地从秦国带回赵国的故事。

古时候放这两个奸臣之间斗争相互制衡的典故有哪些

〖壹〗、唐宪宗利用制衡之术,让群臣之间相互牵制,而裴度则成为了这场政治斗争的牺牲品。外放的影响:裴度的外放对唐朝的政治局势产生了深远的影响。他的离开使得朝局更加动荡不安,奸臣得势,忠臣受排挤。这不仅削弱了唐朝的统治力量,也为后来的政治危机埋下了伏笔。

〖贰〗、秦始皇放权与赵高,让其得宠,由于赵高精通秦律,聪明圆滑可与朝堂之上的李斯等大臣相抗衡互相制衡。由此看出秦始皇不杀赵高的本意,目的就是让他与朝堂上的大臣形成互相牵制的两股势力,不至于一党独大。从中进行调和实施帝王平衡权臣之策。赵高骄横跋扈,狐假虎威,秦始皇想让后世之君杀之,以赢得民心。

〖叁〗、早年的刘备真是智勇双全、收放有余啊。 如同曹操刺董受惊后身体和性情开始变坏一样,刘备在三英战吕布之后也产生了兄弟芥蒂。尤其是关羽,开始怀疑刘备的私心了。你不仁我就不义,在忠君与尊兄之间,他选取了忠君,给刘备制造了麻烦。

〖肆〗、因为那些奸臣都有一股很大的势力,在他手下的人有很多,且都拥有一定的权力,能够运用这些权力来制约、限制皇帝,让皇帝处于一种孤立的状态,逐渐架空皇帝的权力,使他成为一个有名无实,任人摆布的一个君主。轻易杀了会不知不觉中引发许多严重的后果。

鸿门宴暗示了什么

〖壹〗、鸿门宴暗示了权力斗争的复杂性和危险性,尤其是在政治和军事高层之间。这一典故通常用来指代一个表面上是和平、友好的聚会,实际上却暗藏杀机,参与者往往各怀鬼胎,意在相互试探、甚至图谋加害对方。鸿门宴的故事发生在秦朝末年,当时刘邦和项羽是争夺天下的主要对手。项羽在鸿门设宴邀请刘邦,席间充满了紧张和敌意。

〖贰〗、鸿门宴指的是公元前206年,项羽在鸿门宴上杀死了刘邦的故事。暗示着毒瘤,又比喻不可信之人。那么我们现实生活中遇到类似的情况该如何应对呢?保持冷静:面对突如其来的鸿门宴式的事件,首先要做到的是保持冷静,不要轻易表露出情绪波动或者出言不逊,否则会让局势更加恶劣。

〖叁〗、鸿门宴暗示了以下几点:权力斗争的复杂性和危险性:在政治和军事高层之间的权力斗争中,即使是表面和平、友好的聚会,也可能暗藏杀机,成为权力斗争的延伸。参与者的真实意图难以捉摸:鸿门宴上的参与者往往各怀鬼胎,意在相互试探、甚至图谋加害对方,因此需要深刻的洞察力来识破对方的真实意图。

〖肆〗、因此,鸿门宴这个词汇被用来比喻那些表面上看起来和平、友好的宴会或社交活动,但实际上背后却暗藏着杀机或阴谋。这种比喻形象生动,易于理解,因此在现代汉语中广泛使用。

〖伍〗、鸿门宴:一场古代智谋与决断的交锋 在历史的长河中,一场名为鸿门宴的宴会,因其紧张的气氛和深远的影响而被铭记。宴会中,半环形的玉玦jué,寓意着范增对项羽的暗示——玦与决同音,暗示着果断决绝的行动。第二天,刘邦准备犒劳士兵们,却遭遇了鲰生zōu的劝说。

〖陆〗、宴会背景与目的 鸿门宴发生在公元前206年,地点位于秦朝都城咸阳郊外的鸿门。此次宴会由项羽设宴招待刘邦,其背景是刘邦在攻入咸阳后,意图称王关中,这引起了项羽的不满和警惕。项羽为了展示自己的权威,并试探刘邦的意图,决定举行这次宴会。

庞洪畏包公的历史典故

〖壹〗、包公的公正执法得到了百姓的赞誉,而庞洪则因涉及皇戚而得以释放。这一事件不仅展现了包公的清正廉洁,也揭示了封建社会中权力与公正之间的矛盾。包公不仅展现了对法律的坚守,也显示了对皇权的制约,这种历史典故成为了后世传颂的故事。

〖贰〗、庞洪是宋仁宗的妻舅,因其权势滔天,在朝廷中胡作非为,陷害忠良。他与奸臣杨滔勾结,密谋陷害大将狄青, false 指控其杀害妻子,却无人能查出真相。包公回朝后,力主审理此案,庞洪深感惊恐,千方百计地阻挠。案件最终得以水落石出,庞洪和杨滔的罪行被包公查个正着,证据确凿。

〖叁〗、【典故】 ◇庞洪畏包公 宋朝仁宗。包括公为开封府府尹(官名,相当于太守)。庞洪为国丈(皇帝的女婿)。,攻陷将军狄青在监狱中。包括公求审这个案子,庞洪又惊又怕万一,多方阻拦。后来案情大白,证实庞洪诬陷。呈宋仁宗裁决,又因为皇戚被释放。

〖肆〗、八八签、中签酉宫:【庞洪畏包公】 木为一虎在富门,须是有威不害人;分明说是无防事,忧恼迟疑恐惧心。诗意:此卦林木虎有威之象。凡事虚惊少实也。 林有作木。解曰:炉头点雪。似耳边风。可宜作福。故事:宋朝仁宗。包公为开封府府尹。庞洪为国丈(皇帝作女婿)。陷将军狄青于狱中。

〖伍〗、庞洪,宋仁宗皇帝的妻舅,其权势之大在朝中为非作歹,陷害忠臣。他勾结奸臣杨淘,谋害大将狄青,妄称其杀害妻子,致使所有官员无法厘清真凶。待包公回朝,要求查办此案,庞洪惊恐万状,极力阻挠。案件调查后,庞洪与杨淘的罪状昭然若揭,有人证物证,请求皇帝判决。

渔翁得利是什么意思渔翁得利典故

渔翁得利是一个中国古代典故,出自《列子·汤问》篇。典故讲述了一个渔翁放下渔网,正要回家时,他捕获到一条大鱼,非常高兴。可是,他却将这条大鱼放回水中,理由是自己已经得到了足够的食物,让鱼儿还能生存下去。不久后,山中来了一个猎人,误认为渔翁是坏人,要杀死他。渔翁解释自己的善行后,猎人由衷地敬佩他,最终把自己的猎物送给了渔翁。

“鹬蚌相争,渔翁得利”的意思是:比喻双方争执不下,两败俱伤,让第三者占了便宜。出自于刘向的《战国策·燕策二》:“鹬蚌相争”是战国时谋士苏代游说赵惠王时所讲的一则寓言故事。

人们由此引申“鹬蚌相争,渔翁得利”,象征双方争斗两败俱伤,让第三者获利。这一故事在《战国策燕策二》中被提及,描述了鹬鸟袭击河蚌,河蚌以坚硬扇壳抵御的场景。正当双方激烈对峙时,老渔夫路过,轻松将它们一同捕获。

渔翁得利指的是在双方争执或斗争中,第三方巧妙地利用双方矛盾,最终获得好处和利益。下面是对渔翁得利典故的 典故出处 渔翁得利这一成语源自古代传说。故事中,一位渔夫在江上捕鱼,发现两位水神在相互争斗,双方激烈交战,彼此消耗。渔夫巧妙利用双方的争斗,趁其疲惫时,捕获了大量鱼类。

渔翁得利指的是在双方争执或斗争中,第三方巧妙地利用双方矛盾,最终获得好处和利益。典故出处: 渔翁得利这一成语源自古代传说。故事中,一位渔夫在江上捕鱼时,发现两位水神在相互争斗,渔夫巧妙利用双方的争斗,在双方疲惫时捕获了大量鱼类,最终坐收渔利。

中国历史上最著名的10个典故

前十著名历史故事:卧薪尝胆 卧薪尝胆是一个汉语成语,最早出自西汉时期的《史记·越王勾践世家》。这个历史人物故事,讲述了越国被吴国打败,越王勾践立志报仇,他以柴草卧铺,并在吃饭、睡觉前都要尝一尝苦胆,策励自己不忘耻辱,后经过长期准备,终于打败了吴国。该成语后来用于形容人刻苦自励,发奋图强。

图穷匕见: 荆轲刺秦的故事,展现了勇气与智谋的交织,让我们明白,关键时刻的决断往往关乎生死存亡。大义灭亲: 石蜡的牺牲与正义的选取,诠释了为国家大义舍弃私情的高尚情操,成为后世典范。烽火戏诸侯: 周幽王的荒唐之举,揭示了权力滥用的后果,警诫我们权力应谨慎行使,不可戏弄人心。

首先,一鸣惊人的故事讲述了楚庄王或齐威王,三年不理政事,只顾玩乐,以示对大臣的不屑。然而,当一只三年不飞不鸣的大鸟出现时,庄王认识到,这只鸟一旦飞翔,必将一鸣惊人。于是他开始整顿朝政,最终形成大治局面。

一鸣惊人。 相传楚庄王(另一说为齐威王)临政三年终日作乐,不理朝政。一臣下对庄王说:「 ”听说国中有一只大鸟,三年不飞,三年不鸣,是怎么回事?”庄王说:「 ”此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。”然后整顿朝政,富国强兵,短短数年形成大治局面。 纸上谈兵。

以下为你列举中国较经典的36个历史典故:盘古开天地:传说盘古用斧头开辟了天地,创造了世界,体现了创世精神。女娲补天:女娲炼五色石补天,拯救苍生,展现了伟大的奉献和救世精神。后羿射日:后羿射落九日,拯救大地和人类,反映了人类战胜自然的勇气。嫦娥奔月:嫦娥为保护仙药奔月,充满浪漫奇幻色彩。

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

还没有评论,来说两句吧...