大家好,今天来为大家解答中国成语的历史和典故这个问题的一些问题点,包括中国成语典故故事也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~

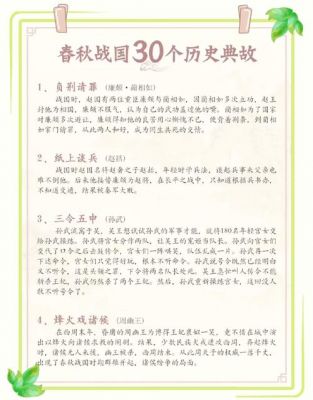

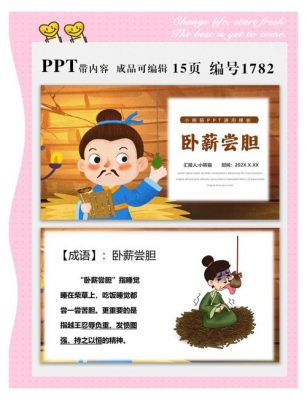

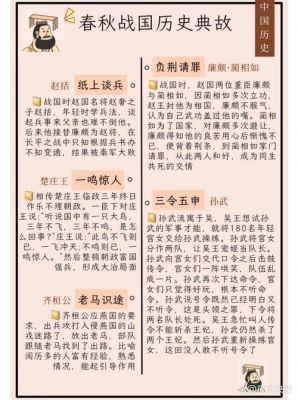

春秋战国成语典故十个

〖壹〗、春秋战国成语典故十个如下:拔苗助长 春秋时,有个急性子农夫,他插下秧苗后,好几天也不见秧苗长高,心里着急,就把自己田里的秧苗挨个都拔高了一些。他累得筋疲力尽,回到家里,得意地对儿子说:“我干了一天,总算帮助秧苗长高了一些。”儿子连忙跑到田边去看,只见秧苗全都被太阳晒得枯死了。

〖贰〗、你好,纸上谈兵——赵括(战国赵):形容只会按照书本生搬硬套,不能联系实际。老马识途——管仲(春秋):比喻做事很有经验 围魏救赵——孙膑 负荆请罪——廉颇(战国赵):比喻诚心诚意地承认错误 完壁归赵——蔺相如 胡服骑射:战国时,赵国国君武灵王决心变革图强。

〖叁〗、春秋战国时期成语典故有烽火戏诸侯、问鼎中原、退避三舍、一鸣惊人。烽火戏诸侯 西周末年,昏庸的周幽王为博得王妃褒姒一笑,竟然在城中上演了一出以烽火向诸侯求教的闹剧。结果,少数民族犬戎进攻西周,再起烽火时,诸侯无人来援,幽王被杀,西周结束。

〖肆〗、退避三舍 晋公子重耳逃亡至楚,楚成王问他将来如何报重耳表示,若晋楚交战,他将退兵九十里。楚成王认为重耳将兴晋国,不敢违天意。重耳后为晋君,在城濮之战中果然退避九十里。负荆请罪 渑池会后,蔺相如因功被封为上卿,位在廉颇之上。廉颇不满,扬言羞辱相如。

中国历史成语故事历史典故

〖壹〗、中国历史成语故事及历史典故包括以下几个:太公钓鱼:故事:商朝末年,姜子牙为吸引姬昌注意,在渭水河边用直钩无饵钓鱼,最终得到姬昌赏识并辅佐其推翻商朝,建立周朝。寓意:形容人有才能,等待机遇。平易近人:故事:西周初,太公望简化君臣礼仪,周公旦赞叹其“平易近民”,后避太宗李世民讳改为“平易近人”。

〖贰〗、中国历史成语故事及历史典故包括以下几个:太公钓鱼:商朝末年,姜子牙隐居渭水河边,以直钩无饵的方式钓鱼,以此吸引姬昌的注意,最终被姬昌发现并重用,辅佐文王、武王推翻了商朝统治,建立周朝。

〖叁〗、再来一个经典的中华历史上的成语故事:掷果盈车 【成语】: 掷果盈车 【拼音】: zhì guǒ yíng chē 【解释】: 比喻女子对美男子的爱慕或形容美男子。 【出处】: 南朝·宋·刘义庆《世说新语·容止》:“潘岳妙有姿容,好神情。”刘孝标注引《语林》:“安仁至美,每行,老妪以果掷之满车。

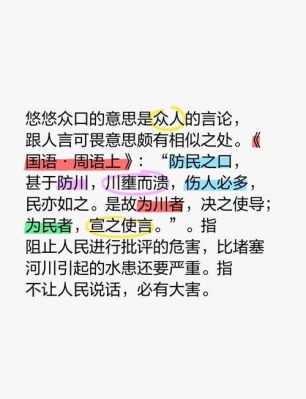

成语《防民之口,甚于防川》典故的出处,意思?

出处:春秋时期·左丘明《国语·周语》意思:阻止人民进行批评的危害,比堵塞河川引起的水患还要严重。指不让人民说话,必有大害。原文节选:“防民之口,甚于防川,川壅而溃,伤人必多,民亦如之。是故为川者,决之使导;为民者,宣之使言。”译文:堵住人们的口,比堵塞河流的后患更为严重。河流被堵塞而决口,伤害的人一定多。百姓也如同河流。

“防民之口,甚于防川”这一警语来源于《国语·周语上》。历史背景:该成语描述的是周朝初期,尤其是周厉王时期的社会状况。当时,统治者对人民实行严酷统治,社会矛盾激化,民怨沸腾。典故含义:它意在强调试图压制民众言论的危害性,指出这种做法可能比堵塞河流导致的洪水更为严重。

成语“防民之口,甚于防川”的出处是《国语·周语上》。其中包含的历史典故如下:成语出处:《国语·周语上》原文:“防民之口,甚于防川,川壅而溃,伤人必多,民亦如之。是故为川者,决之使导;为民者,宣之使言。

“防民之口,甚于防川”的意思是阻止百姓批评的危害,比堵塞河川引起的水患还要严重。出处:此句出自先秦时期的《国语·周语上》。全文赏析: 结构特点:文章采用谏因、谏言、谏果的三段式结构,以记言为主,事略言详,体现了《国语》的一般特点。

成语出处:《国语·周语上》:“防民之口,甚于防川,川壅而溃,伤人必多,民亦如之。是故为川者,决之使导;为民者,宣之使言。

出处 “防民之口甚于防川”这句话出自《国语·周语》,这是《国语》中的一篇重要文章,记录了两周时期周王室的历史大事。作者介绍 《国语·周语》的作者是左丘明,他是鲁国之附庸小邾国人,姓丘,名明。因其父任左史官,故被后人称为左丘明。

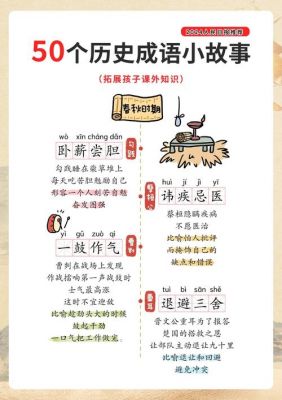

20个中华经典成语故事

经典成语故事:中国人不可不知的20个成语典故【成语】: 愚公移山 【拼音】: yú gōng yí shān 【解释】: 比喻坚持不懈地改造自然和坚定不移地进行斗争。 【出处】: 《列子·汤问》记载:愚公家门前有两大座山挡着路,他决心把山平掉,另一个老人智叟笑他太傻,认为不能能。

中华成语故事有很多,以下是部分经典案例:井底之蛙 故事概述:出自《庄子·秋水》,讲述一只青蛙常年生活在枯井中,自以为是整个世界,无法理解或相信他人所说的广阔世界。寓意:比喻人见识短浅,思路狭窄,对真实世界认知有限。

以下是中华成语故事大全中的10篇:铁杵磨针:故事概要:李白小时候贪玩,遇到一位老奶奶用铁杵磨针,受到启发后奋发图强,最终成为大诗人。寓意:教导毅力与坚持的重要性。闻鸡起舞:故事概要:祖逖每天闻鸡起舞,刻苦练习武艺,最终成为一代名将。寓意:强调早起奋斗的进取精神。

一字千金(吕不韦)——《史记·吕不韦列传》中,吕不韦悬赏增一字赏千金,赞美文辞精妙。 一字之师(郑谷)——宋·计有功《唐诗纪事》记载了郑谷对诗人齐己诗歌的修改,成为“一字师”的典故。 一饭千金(韩信)——《史记·淮阴侯列传》中,韩信报答漂母的饭食,表达深深感激。

成语故事有很多,以下列举几个经典的:井底之蛙 故事概述:井底之蛙形容一个人眼光狭窄,见识短浅。故事中的青蛙住在井里,认为井口就是整个世界,不相信其他动物所说的广阔天地。 寓意:教育人们要开阔眼界,不要自限视野。画蛇添足 故事概述:画蛇添足比喻做事过头,多此一举,反而坏了事。

“一字千金”则来自《史记·吕不韦列传》,吕不韦为了表彰文辞精妙的作品,悬赏千金,增损一字者赏千金。这一故事体现了文辞之重要性,也展示了古人对文字艺术的尊重。“一饭千金”讲述了韩信在落魄时,一位母亲多次施舍食物,最终韩信得势不忘旧恩,报答这位母亲的故事。

出自历史典故的成语(成语名,主人公,具体典故)

〖壹〗、鸡口牛后(苏秦)战国时期,苏秦在马岭关向鬼谷子学艺期满后,居沙河十里亭。苏秦胸怀大志,愤然离家,以“合纵学说”游说各路诸侯,宣传“合纵抗秦”的主张:六国联合抗秦,自己的国家独立了,自己就作了鸡口;如果附庸于秦国,就是作了牛后,就要受秦国摆布,慢慢被秦国吞并。

〖贰〗、出自历史典故的成语: 声名狼藉 释义: 声名:名誉。 狼藉:杂乱不堪。 形容声望和名誉败坏到极点,不可收拾。该成语出自《史记·蒙恬列传》。 典故故事: 秦始皇在世时,十分信任大将蒙恬、蒙毅兄弟。朝中有一个大臣,名叫赵高,此人身体强壮,并对法律很有研究。

〖叁〗、鹬蚌相争:这个成语出自清·湘灵子《轩亭冤·哭墓》:“波翻血海全球悯,问谁敢野蛮法律骂强秦?笑他鹬蚌相争演出风云阵。”它比喻双方相持不下,而使第三者从中得利。 指鹿为马:这个成语出自司马迁《史记·秦始皇本纪》:“赵高欲为乱,恐群臣不听,乃先设验,持鹿献于二世,曰:‘马也。

〖肆〗、出自历史故事的成语主要有以下几个:纸上谈兵:含义:在纸面上谈论打仗,比喻空谈理论,不能解决实际问题。出处典故:战国时期,赵括虽然从小熟读兵书,但实战经验不足,赵王误信其才能,派他替代廉颇指挥长平之战,结果导致赵军大败。

〖伍〗、历史典故成语包括但不限于以下几个:草船借箭:出自《三国演义》,形容在战争中巧妙地利用对方的策略来达成自己的目的。纸上谈兵:源于《史记》,比喻空谈理论,不能解决实际问题,源于战国时期赵括的故事。

中国成语的起源和历史是如何的呢?

中国是上下五千年历史,起源是从轩辕皇帝建立华夏统一民族部落开始的。 2,世界上,承认的中国历史是4000多年。 理由:因为:史记(司马迁著)--中,第一篇讲述王朝的并非华夏部落,也不是夏朝,而是商朝。第一篇就是“殷本纪”。

例如一.来源于神话寓言我国古代的很多神话传说、寓言故事含义深刻:一是从古书中直接摘引原句、来源于群众口语有不少成语来源于群众口头用的通俗而形象的俗语。一鼓作气,富有教育意义、来源于古书成句这又分两种情况、来源于历史故事我国古代有许多著名的历史故事和历史事件。

成语一般用四个字,这大概是因为四字容易上口。如我国古代的诗歌总集《诗经》,就以四字句为多,古代历史《尚书》,其中四字句也有一些。后来初学读的百、千 :《三字经》《百家姓》《千字文》,其中后两种即全为四字句。《四言杂字》《龙文鞭影》初、三集,都是四言。

井井有条 这个成语的由来可以追溯到中国古代的一个故事。相传在古代有一个农夫,他的井中出现了一条蛇。农夫为了保护自己和家人的安全,决定在井上加盖一层木板,并在木板上钉了许多铁钉,以防止蛇从井中爬出来。如此一来,井的周围就变得非常安全,没有任何危险了。

成语的起源:成语的起源可以追溯到中国的春秋战国时期,当时人们开始将一些常见的词语组合在一起,形成一种具有特定意义的短句。这些短句被称为“成语”,意思是“固定的词语”。从那时起,成语逐渐发展成为一种丰富的语言形式,涵盖了各种主题和意义。

中国成语的历史和典故的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于中国成语典故故事、中国成语的历史和典故的信息别忘了在本站进行查找哦。

还没有评论,来说两句吧...