这篇文章给大家聊聊关于故事寓言历史典故简短,以及历史寓言小故事80字对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

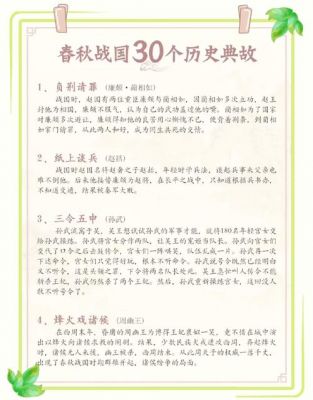

四个来自历史典故的成语,和四个来自寓言故事的成语

七擒七纵的故事讲述了诸葛亮对孟获七擒七纵,最终使其心悦诚服,体现了诸葛亮的智慧和仁慈。宝刀不老的故事讲述了黄忠在战场上依然勇猛无敌,展现了其老当益壮的精神。才高八斗的故事讲述了曹植才华横溢,比喻其才华出众。一身是胆的故事讲述了赵云在战场上英勇无比,展现了其无所畏惧的精神。

四面楚歌,负荆请罪,毛遂自荐,完璧归赵,唇亡齿寒。寓言故事:守株待兔,亡羊补牢,掩耳盗铃,庖丁解牛,井底之蛙。

故事出自《左传·僖公二十二年》。成语“退避三舍”比喻不与人相争或主动让步。故事见于《资治通鉴·唐则天皇后天授二年》。成语“请君入瓮”,比喻用某人整治他自己。故事出自北宋苏轼《文与可yún dāng谷偃竹记》。

历史典故:三顾茅庐,暗度陈仓,完璧归赵,一字千金等等。

如鱼得水的寓言故事

〖壹〗、如鱼得水的寓言故事如下:诸葛亮竭力辅佐刘备,而刘备对诸葛亮的信任和重用,却引起了关羽、张飞等将领的不悦。他们不时在刘备面前表现出不满的神色,秉性耿直的张飞更是满腹牢骚。刘备耐心地作了解释,他形象地把自己比做鱼,把诸葛亮比做水,反复说明,诸葛亮的才识与胆略对自己实现夺取天下之大业非常重要。

〖贰〗、孔明竭力地辅佐刘备,而刘备对孔明的信任和重用,却引起了关羽、张飞等将领的不悦。他们不时在刘备面前,表现出不满的神色,秉性耿直的张飞,更是满腹牢骚。刘备耐心地作了解释,他形象地把自己比做鱼,把孔明比做水,反复说明,孔明的才识与胆略,对自己完成夺取天下大业之重要。

〖叁〗、如鱼得水这个成语的典故出自于《三国演义》第四十一回。当时,刘备被吕布击败后,被曹操所救。在曹营中,刘备与曹操谈论天下英雄时,刘备表达了曹操有很多谋士、武将的观点,并称赞曹操的才能与谋略,而曹操也表示刘备是英雄。

〖肆〗、这个成语出自《三国志·蜀志·诸葛亮传》:“于是与亮情好日密。关羽、张飞等不悦,先主解之曰:‘孤之有孔明,犹鱼之有水也,愿诸君勿复言。’羽、飞二人乃释然。”这里的“鱼”指的是诸葛亮,“水”指的是刘备。

〖伍〗、指对自己很合适的环境 【英文】: feel just like fish in water 【故事】: 东汉末年,刘备从汉献帝刘协那里弄个名正言顺的皇叔身份,没有得到固定的封地,只好投奔同族刘表,刘表送给他新野地区,经过司马徽等推荐,刘备三顾茅庐请出诸葛亮,赤壁之战大胜曹操,刘备骄傲地说得到孔明他就如鱼得水。

〖陆〗、如鱼得水一词来源于中国古代的《庄子》这部哲学著作,其中的一则寓言故事中提到了这个比喻。故事讲述了一个名叫秋水的人,非常擅长游泳,可以在水中自由自在地游动。有一天,秋水遇到了一个人,这个人称赞秋水游泳的技艺,问其如何做到游得轻松、自如。

历史故事富言故事祌话故事的成语

精卫填海。八仙过海。夸父追日。开天辟地。愚公移山。火眼金晴。嫦娥奔月。牛郎织女。精忠报国。凿壁偷光。1入木三分。1三顾茅庐。

历史故事: 精忠报国:源自南宋名将岳飞的事迹,形容人极其忠诚,报效祖国。 凿壁偷光:讲的是西汉匡衡勤学苦读的故事,形容家境贫寒但刻苦读书。 入木三分:原形容书法笔力刚劲有力,也比喻对文章或事物的见解深刻、透彻。出自王羲之的书法故事。

历史故事中的成语: 精忠报国:形容人非常忠诚,竭尽全力报效祖国。 凿壁偷光:原指西汉匡衡凿穿墙壁引邻舍之烛光读书,后用来形容家贫而读书刻苦。 入木三分:形容书法极有笔力,现多比喻分析问题很深刻。 三顾茅庐:原为汉末刘备访聘诸葛亮的故事,借以比喻真心诚意,一再邀请。

为仁不富: 要仁爱就不能发财致富。参见“为富不仁”。 穷家富路: 指居家应节俭,出门则要多带盘缠,免遭困窘 穷富极贵: 穷:极。形容非常富贵 穷儿暴富: 穷人骤然发了大财。比喻学问大增 堂皇富丽: 形容房屋宏伟豪华。

牝鸡司晨成语故事如下:殷商时期,暴君纣王每天只知道吃喝玩乐,过着奢华荒淫无耻的生活,纣王对忠臣们的.话毫不理会,只听信他的爱妃姐己的话。商朝的忠诚比干因为向纣王进忠言却被纣王杀了,还被开胸挖心,说要看比干长的什么心眼,纣王的行为引起了群臣百姓的强烈反抗。

有烟火,而雄鸡啼曙则作为吉祥之喻、光明之象、奋斗之声。清代思想家魏源有诗云:“少闻鸡声眠,老听鸡声起。千古万代人,消磨数声里。”从《诗经》中的“风雨如晦,鸡鸣不已”“鸡既鸣矣,朝既盈矣”,再到毛泽东的“一唱雄鸡天下白”,关于鸡鸣的咏叹绵延不绝,其声日高。

带有典故的历史成语故事

春秋时期,俞伯牙擅长弹琴,钟子期擅长听音。一次,伯牙在山上弹琴,子期听后赞叹不已。伯牙发现子期能准确理解他的琴音。第二年,伯牙来找子期,却了解到子期已经去世。伯牙非常悲痛,摔破了古琴,从此不再弹奏。这个故事告诉我们,知音难遇,珍惜知己。

【典故出处】语出《孟子·公孙丑下》:“彼一时,此一时也。五百年必有王者兴,其间必有名世者”。【成语故事】战国时期,燕王哙把政权交给宰相子之,从而发生内乱,齐国趁机出兵燕国抢占土地。孟子极力主张出兵,要燕王给齐王称臣,从而推行仁政。但齐王却只看见燕国的土地与财富。孟子的学生充虞十分不满。

破釜沉舟 【典故】项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。《史记·项羽本纪》【释义】比喻下决心不顾一切地干到底。

疑邻盗斧:乡下人丢斧,疑心邻居之子,后发现斧子在谷中,再看邻居之子,不再像贼。此故事告诫人们不应无端猜疑他人。 揠苗助长:农夫拔苗助长,反致禾苗枯死。此成语用来比喻违反事物发展的客观规律,急于求成,反而坏事。

百足之虫历史典故

〖壹〗、百足之虫的历史典故源自中国古代的《淮南子》一书中的寓言故事。故事讲述了一个名叫白圭的农夫,他在田间发现了一只百足之虫。白圭看到这只百足之虫的脚足之多,感到非常惊讶。他试图用草叶将它压住,却发现虫子的力量很大,无法压制住它。于是,白圭决定用刀将虫子割断,但每当他割断一截,虫子立刻用新长出的足来固定身体,继续前进。

〖贰〗、百足之虫死而不僵的典故如下:这个故事发生在三国时期。魏国有一个贤士名叫曹冏。在魏国初建之时,急需稳定大局,巩固统治权,这是眼下急需要办的一件紧要之事。为此,曹冏便上疏魏王曹操,说:“故语曰:‘百足之虫,至死不僵’,扶之者众也。

〖叁〗、“百足之虫,死而不僵”的典故出自三国时期魏国的贤士曹冏。具体解释如下:直接出处:该典故直接源自曹冏上疏魏王曹操时引用的古语“百足之虫,至死不僵”。在这里,曹冏用此语来比喻即使面临困境或被打倒,仍有众多支撑继续存在或发挥作用的情况。

〖肆〗、“百足之虫,死而不僵”的出处为《三国·魏·曹冏·六代论》,原文如下:三国时,魏国初立,魏帝曹丕广求治国良方,欲使魏国富强。大臣曹冏上谏,求多招纳贤才,培己势力,此举以防若有事变,可立於不败之地。冏犹喻曰:“泉乾则流尽,树腐则叶萎;枝茂者遮根,条凋者本孤。

十个著名的历史典故

〖壹〗、前十著名历史故事:卧薪尝胆 卧薪尝胆是一个汉语成语,最早出自西汉时期的《史记·越王勾践世家》。这个历史人物故事,讲述了越国被吴国打败,越王勾践立志报仇,他以柴草卧铺,并在吃饭、睡觉前都要尝一尝苦胆,策励自己不忘耻辱,后经过长期准备,终于打败了吴国。该成语后来用于形容人刻苦自励,发奋图强。

〖贰〗、十个著名的历史典故有:高山流水、庄周梦蝶、倾国倾城、凌波微步、一叶障目、一败涂地、纸上谈兵、秉烛夜游、镜花水月、青梅竹马。高山流水 春秋时俞伯牙工琴,琴曲托意摇深,常人难解,仅钟子期能赏。伯牙鼓琴,志在高山,钟子期赞曰:“善哉,娥峨兮若泰山。

〖叁〗、一鸣惊人 相传楚庄王(另一说为齐威王)临政三年终日作乐,不理朝政。一臣下对庄王说:“听说国中有一只大鸟,三年不飞,三年不鸣,是怎么回事?”庄王说:“此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。”然后整顿朝政,富国强兵,短短数年形成大治局面。

〖肆〗、仁人义士历史典故有很多,以下是其中一些著名的例子: 义渠伯牛:春秋时期,鲁国有个官员叫伯牛,他一直坚持以仁爱之心待人,不追求权势和财富。有一次,他在国家困难时,私下借给国家大量粮食,自己则穷困潦倒。后来,鲁国有难再次,伯牛为保护国君,愿意以自己的身体做抵押。

文章分享结束,故事寓言历史典故简短和历史寓言小故事80字的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

还没有评论,来说两句吧...