大家好,聊城历史著名典故古连词意境相信很多的网友都不是很明白,包括关于聊城古城的故事传说也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于聊城历史著名典故古连词意境和关于聊城古城的故事传说的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

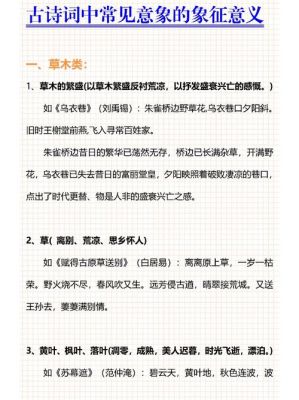

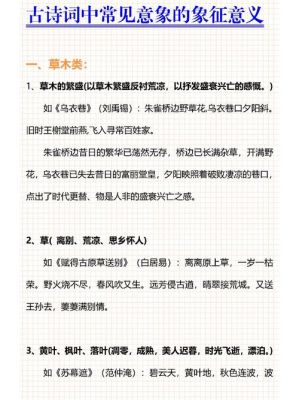

中国古典诗文中的常用意象的象征意义

中国古典诗歌中用以表现“漂泊”之感的意象很多,如浮萍、飞蓬、孤雁等,“船”则是表现这种情感的最为常见的意象之一。一叶扁舟,天水茫茫,越发比照出人的渺小;人在旅途,所见多异乡风物,更易触发无限的思绪。杜甫诗中的“船”意象出现得极为频繁,表现漂泊之感也非常强烈: 细草微风岸,危樯独夜舟。星垂平野阔,月涌大江流。

黄昏、夕照(斜阳、夕阳、落日)——多传达凄凉失落、苍茫沉郁之情。感伤的心情意绪、人生迟暮的生命悲叹、伤古吊昔的悲凉意蕴。流水、落花——古人云:“落花有意,流水无情”把水与时间的流失结合起来,由花落而感叹人生的无常,这是中国古代诗歌的一个典型主题。长亭——陆上送别之所。

梧桐。在中国古典诗歌中,是凄凉悲伤的象征。如宋代李清照《声声慢》:“梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。” 芭蕉。在诗文中常与孤独忧愁特别是离情别绪相联系。宋词有李清照《添字丑奴儿》:“窗前谁种芭蕉树,阴满中庭。阴满中庭,叶叶心心舒卷有舍情。”把伤心、愁闷一古脑儿倾吐出来。

比较柳永和苏轼在词史上的地位

〖壹〗、柳永在词史上的地位也集中体现在这两个方面:慢词形式的大量创制和运用,从而使其成熟并得到推广,成为两宋词坛的主要创作形式;民间文学与语言的汲取,以及俚俗词派的创立。在词史上,作品在当时能有如此巨大的影响,除柳永以外,恐怕很难找到第二个了。而且,柳永词不仅在国内广泛流传,当时就传播到西夏、高丽,在世界上也有一定影响。

〖贰〗、柳永和苏轼的异同主要体现在以下几个方面:相同点: 历史地位:两人都是北宋时期著名的词人,对后世词坛产生了深远影响。 词作贡献:他们的词作都丰富了北宋词坛的艺术表现,推动了词的发展。

〖叁〗、苏轼的词是风格多样的,很难加以简单的概括。要说和柳永相比较而言,我觉得苏轼的地位要略高一点。主要在于苏轼的词格局相较于柳永而言,稍胜一筹。在词这一领域中,苏轼对题材、风格、技巧都进行了大胆的开拓与创新,使他的词作与词的传统出现重大的差异,在当时引起了普遍的注意。

〖肆〗、柳永对词发展的贡献:柳永大量创作慢词,发展了词的长调体制,丰富了词的表现力,为苏轼对词体的解放作了准备。他把词从小庭深院引向市井都会,进而扩大了到水驿山程,开拓了词的表现领域和境界。大量使用赋的手法,层层铺叙,注重渲染,丰富了词的表现力。

〖伍〗、柳永是婉约派的词人,他自创新调,以长调慢词取代先前的小令,扩展了词的容量;以清新俚俗的市井风情取代先前精致典雅的贵族格调,开拓了词的领域;讲究铺叙,喜用白描,丰富了词的艺术表现手法。这些创造性的贡献,使柳永成为词史上一个里程碑式的人物。宋词至柳永而一变,至苏轼而再变。

《寻李白》中出现的典故

在《寻李白》中出现的典故主要包括以下几点:李白草檄傲狂胡,高力士脱靴:描述了李白才华横溢,不畏权贵,曾在唐玄宗面前让高力士为其脱靴的傲岸事迹。贺知章称李白嫡仙人,推荐给唐玄宗:贺知章对李白的极高评价,称其为“嫡仙人”,并将其推荐给唐玄宗,展现了李白超凡脱俗的才华。

在《寻李白》中出现的典故主要包括以下几点:李白草檄傲狂胡,高力士脱靴:描述了李白才华横溢,不畏权贵,曾为唐玄宗起草诏书,并因才情高傲,让高力士为其脱靴的典故。贺知章称李白嫡仙人,推荐给唐玄宗:贺知章对李白的极高评价,称其为“嫡仙人”,并推荐他给唐玄宗,展现了李白超凡脱俗的才情。

在《寻李白》中出现的典故主要包括以下几点:李白草檄傲狂胡,高力士脱靴:这一典故描绘了李白傲岸不羁的性格,他敢于在权贵面前保持自己的尊严和骄傲,甚至让高力士为他脱靴。

《滕王阁序》的意思

滕王阁序译文:这里是过去的豫章郡,如今是洪州的都督府,天上的方位属于翼,轸两星宿的分野,地上的位置连结着衡山和庐山。以三江为衣襟,以五湖为衣带、控制着楚地,连接着闽越。物类的精华,是上天的珍宝,宝剑的光芒直冲上牛、斗二星的区间。人中有英杰,因大地有灵气,陈蕃专为徐孺设下几榻。

开篇介绍滕王阁所在之地:这里是汉代的豫章郡城,现在是洪州的都督府。天上的方位属于翼、轸两星宿的分野,地上的位置连结着衡山和庐山。以三江为衣襟,以五湖为衣带,控制着楚地,连接着闽越。这里物产的华美,有如天降之宝,其光彩上冲牛斗之宿。这里的土地有灵秀之气,陈蕃专为徐孺设下几榻。

《滕王阁序》原文及翻译全文意思如下:原文意思: 文章描述了滕王阁所在的地理位置和周边自然环境,以及其在历史上的重要地位。 描绘了滕王阁及其周围景色的壮丽,以及宴会上的盛况和宾客的才情。 表达了作者对人生际遇的感慨,以及对命运、机遇和坚持理想的思考。

早晨,南浦轻云掠过滕王阁的画栋;傍晚时分,西山烟雨卷起滕王阁的珠帘。 悠闲的彩云影子倒映在江水中,整天悠悠然地漂浮着;时光易逝,人事变迁,不知已经度过几个春秋。 昔日游赏于高阁中的滕王如今已不知哪里去了,只有那栏杆外的滔滔江水空自向远方奔流。

文言文核舟记全文翻译

文言文核舟记全文翻译文言文核舟记全文是:明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。 舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。

原文:明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,箬篷覆之。旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉。

嘻,技亦灵怪矣哉! 【翻译】 明朝有个手艺奇妙精巧的人叫王叔远,他能用直径一寸左右的木头雕刻成宫室、器皿、人物,以及飞鸟走兽、树木石头,而且无不按着木头的原形来雕饰模拟物态,因而雕刻得各有各的情趣神态。他曾经赠送我一只用桃核雕刻成的小船,刻的是苏东坡泛舟游览赤壁的情景。

明朝有个手艺奇妙精巧的人名叫王叔远,能够用直径一寸的木头,雕刻房屋、器具、人物,以及鸟兽、树木、石头,都按照木头原来的样子模拟那些东西的形状,各有各的神情姿态。他曾经送给我一个用果核雕刻成的小船,应当刻是苏轼游赤壁的情景。船从头到尾长大约八分多一点,大约有两颗黄米粒那么高。

核舟记 魏学洢 〔明代〕明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,箬篷覆之。旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉。

核舟记 作者:魏学洢(约1596——约1625)字子敬,明末嘉善(今属浙江省)人。著有《茅檐集》。 文体:文言文编辑本段原文 明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔(wǎng)①不因势象形,各具情态。尝贻(yí)②余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

关于本次聊城历史著名典故古连词意境和关于聊城古城的故事传说的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

还没有评论,来说两句吧...