各位老铁们好,相信很多人对张冠李戴的历史典故都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于张冠李戴的历史典故以及张冠李戴故事的由来的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

张冠李戴的意思

〖壹〗、指人活在天地之间张冠李戴的意思是把姓张的帽子戴到姓李的头上。比喻认错了对象,弄错了事实。

〖贰〗、成语解释:冠:帽子。把姓张的帽子给姓李的戴上。比喻弄错了事实或对象。成语出处:明 田艺蘅《留青日札 张公帽赋》:“谚云:‘张公帽掇在李公头上。’有人作赋云:‘物各有主,貌贵相宜。窃张公之帽也,假李老而戴之。

〖叁〗、张冠李戴的含义是混淆了身份或事实,就如同把姓张的帽子错误地戴到了姓李的头上。具体来说:形象比喻:这个成语通过把帽子戴错人的直观比喻,描绘了认错对象或误判情况的情景。

〖肆〗、张的意思是:姓张的人 张冠李戴 【解释】把姓张的帽子戴到姓李的头上。比喻认错了对象,弄错了事实。【出自】明·田艺蘅《留青日札》卷二十二《张公帽赋》:“张公帽掇在李公头上。”张先生的帽子戴到李先生的头上。【示例】但老船夫却作错了一件事情,把昨晚唱歌人“张冠李戴”了。

〖伍〗、张冠李戴的意思是指把姓张的帽子戴到姓李的头上,比喻弄错了对象或事情。详细解释如下:张冠李戴是一个成语,其字面意思为将张的帽子错戴到李的头上。这个成语通常用来形容人们在处理事务时,由于疏忽或者不了解实际情况,弄错了对象或者事物的真实情况。

〖陆〗、张冠李戴的意思是混淆误用、弄错、搞混。张冠李戴的词源和典故 张冠李戴这个成语出自《战国策·齐策四》:“人子疑而不能明白,伪而不能裁定,则名之为冠李戴。”其中冠李戴是指冠、李两种植物相互掩盖,无法分辨。后来演变为比喻混淆搞混事物。

张冠李戴典故出处

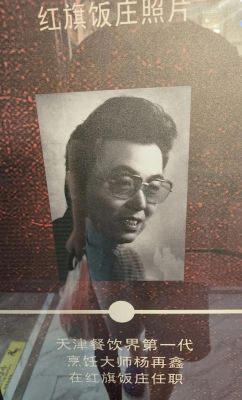

实际上,“张冠李戴”出自唐代,记载于张鷟的《朝野佥载》中。当时有谣言说:“张公吃酒李公醉。”其中的“张公”指的是武则天宠爱的张昌宗、张易之两兄弟,“李公”则代表了李姓王朝的衰败。这句民谣讽刺了李显无法撼动母亲武则天的地位,夺回李姓的天下。

张冠李戴的词源和典故 张冠李戴这个成语出自《战国策·齐策四》:“人子疑而不能明白,伪而不能裁定,则名之为冠李戴。”其中冠李戴是指冠、李两种植物相互掩盖,无法分辨。后来演变为比喻混淆搞混事物。

张冠李戴的典故,源自明代田艺蘅的《留青日札》卷二十二中的《张公帽赋》。书中提到,谚语中有一句话:“张公帽掇在李公头上。”有人以此为题作赋,表达了物各有主、貌贵相宜的观念。赋中写道:“窃张公之帽也,假李老而戴之。”通过这句话,阐述了张冠李戴的含义。

张冠李戴的意思是什么

〖壹〗、指人活在天地之间张冠李戴的意思是把姓张的帽子戴到姓李的头上。比喻认错了对象,弄错了事实。

〖贰〗、成语名字:张冠李戴 成语发音:zhāng guān lǐ dài 成语解释:冠:帽子。把姓张的帽子给姓李的戴上。比喻弄错了事实或对象。成语出处:明 田艺蘅《留青日札 张公帽赋》:“谚云:‘张公帽掇在李公头上。’有人作赋云:‘物各有主,貌贵相宜。窃张公之帽也,假李老而戴之。

〖叁〗、张冠李戴的意思是指把姓张的帽子戴到姓李的头上,比喻弄错了对象或事情。详细解释如下:张冠李戴是一个成语,其字面意思为将张的帽子错戴到李的头上。这个成语通常用来形容人们在处理事务时,由于疏忽或者不了解实际情况,弄错了对象或者事物的真实情况。

〖肆〗、张的意思是:姓张的人 张冠李戴 【解释】把姓张的帽子戴到姓李的头上。比喻认错了对象,弄错了事实。【出自】明·田艺蘅《留青日札》卷二十二《张公帽赋》:“张公帽掇在李公头上。”张先生的帽子戴到李先生的头上。【示例】但老船夫却作错了一件事情,把昨晚唱歌人“张冠李戴”了。

张冠李戴的是什么意思?

〖壹〗、指人活在天地之间张冠李戴的意思是把姓张的帽子戴到姓李的头上。比喻认错了对象,弄错了事实。

〖贰〗、成语发音:zhāng guān lǐ dài 成语解释:冠:帽子。把姓张的帽子给姓李的戴上。比喻弄错了事实或对象。成语出处:明 田艺蘅《留青日札 张公帽赋》:“谚云:‘张公帽掇在李公头上。’有人作赋云:‘物各有主,貌贵相宜。窃张公之帽也,假李老而戴之。

〖叁〗、张冠李戴是一个成语,其字面意思为将张的帽子错戴到李的头上。这个成语通常用来形容人们在处理事务时,由于疏忽或者不了解实际情况,弄错了对象或者事物的真实情况。这里的“张”和“李”并不特指姓氏,只是一个代指,关键在于“冠”被错误地放置在了不适当的人或事物上。

〖肆〗、张冠李戴的意思是:误把姓张的帽子戴到姓李的头上,比喻弄错了对象或弄错了事实。该成语源于古代的一种错误行为。在古代,人们很重视礼仪和身份标识,帽子作为身份的象征,是不可以随意戴的。

张冠为什么李戴?为什么不是王戴?赵戴?

张冠李戴的典故:把姓张的帽子戴到姓李的头上。比喻认错了对象,弄错了事实。张冠李戴来自于:明·田艺蘅《留青日札》卷二十二《张公帽赋》:“谚云:‘张公帽掇在李公头上。’有人作赋云:‘物各有主,貌贵相宜。窃张公之帽也,假李老而戴之。

张冠李戴的意思是:误把姓张的帽子戴到姓李的头上,比喻弄错了对象或弄错了事实。该成语源于古代的一种错误行为。在古代,人们很重视礼仪和身份标识,帽子作为身份的象征,是不可以随意戴的。

“张冠李戴”这个成语,其起源并非源自姓张和姓李的人的帽子混淆,而是源于唐朝时期的一句民谣“张公吃酒李公醉”。武则天时代,张氏兄弟张昌宗和张易之深受宠爱,而李姓王朝已经易姓为周,这句民谣暗讽李显(唐中宗)在母亲武则天的宴会上独自郁闷,与“二张”的狂欢形成鲜明对比。

这就是“薛王沉醉寿王醒”的由来。到了唐代,从“张公吃酒李公醉”发展出了另一句俗语:“张公帽儿李公戴。”这句话更直接地讽刺了李治(武则天的丈夫)的帽子被张昌宗、张易之兄弟戴上,形象地描绘了武则天的“绿帽子”形象。这是“张冠李戴”这个成语真正的语源。

张冠李戴是一个成语,意思是把姓张的帽子戴到姓李的头上,比喻弄错了对象或弄错了事实。张冠李戴这个成语源于明朝的《汉留全记》,故事中一位姓李的人误将别人的帽子戴在自己的头上,而姓张的人则误将自己的帽子戴在别人的头上。这个故事后来被用来比喻人们常常因为粗心大意而弄错对象或事实。

张冠李戴的成语小故事

〖壹〗、张冠李戴的成语故事:姓张的帽子戴在姓李的头上,这一戴若是为了试试大小是否合适,式样究竟如何,那无可非议。若是有意这么错戴上了,那就不同了。张冠李戴的成语故事 民间有句俗话:姓张的帽子戴在姓李的头上。这一戴若是为了试试大小是否合适,式样究竟如何,那无可非议。

〖贰〗、张冠李戴的成语故事如下:张冠李戴这个成语出自武则天时的俗语“张公吃酒李公醉”,记载在张鷟的《朝野佥载》一书中。张昌宗、张易之两兄弟是武则天最宠爱的面首,此时,李姓王朝已经易姓,武则天改国号为周,篡夺了李姓的天下,她的儿子唐中宗李显也被废黜。

〖叁〗、张冠李戴的成语故事,讲述了姓张的帽子被戴到了姓李的头上。这一戴若是为了试帽子的合适度与样式,那无可厚非。但若有意的错戴,意义便大不相同。民间有句俗话,形象地表达了这一情境:姓张的帽子戴在姓李的头上。若是为了尝试其是否适合自己,那无可厚非。

张冠李戴中的冠是什么意思?

冠:帽子。 词目:张冠李戴 读音:zhāng guān lǐ dài 解释:把姓张的帽子戴到姓李的头上。比喻认错了对象,弄错了事实。 出自:明·田艺蘅《留青日札》卷二十二《张公帽赋》:“谚云:‘张公帽掇在李公头上。’有人作赋云:‘物各有主,貌贵相宜。窃张公之帽也,假李老而戴之。

“张冠李戴”的“冠”指的是帽子。这个成语源自明朝田艺蘅的《留青日札》卷二十二中的《张公帽赋》,原文中提到一个谚语:“张公帽掇在李公头上”,意思是把本不属于张公的帽子戴到了李公的头上。它形象地比喻为认错了对象或事实,有明显的贬义,通常用作谓语或状语,来描述混淆或误判的情况。

张冠李戴中的“冠”意思是帽子。具体含义:在张冠李戴这个成语中,“冠”特指戴在头上的帽子。成语的本意是把姓张的帽子戴到姓李的头上,形象地比喻认错了对象或弄错了事实。

张冠李戴,燕雀相贺是哪首诗的句子?

张冠李戴和燕雀相贺这两句话并非某首诗的句子。张冠李戴:这句话源自明代田艺蘅的《留青日札》卷二十二中的《张公帽赋》。书中提到,谚语中有一句话:“张公帽掇在李公头上。”通过这句话,阐述了张冠李戴的含义,即把姓张的帽子戴到姓李的头上,比喻认错了对象或弄错了事实。

不是哪首诗的句子,而是各有出处:张冠李戴:明·田艺蘅《留青日札》卷二十二《张公帽赋》:“谚云:‘张公帽掇在李公头上。’有人作赋云:‘物各有主,貌贵相宜。窃张公之帽也,假李老而戴之。

“张冠李戴,燕雀相贺”是指诗人李贺,为唐朝中期浪漫主义诗人,与诗仙李白、李商隐称为“唐代三李”,后世称李昌谷。诗作想象极为丰富,引用神话传说,托古寓今。李贺是继屈原、李白之后,中国文学史上又一位颇享盛誉的浪漫主义诗人,后人誉为“诗鬼”。

“张冠李戴”的真实含义从来没有真正搞清楚过,直到本文才算彻底廓清,真乃快事!燕雀相贺 【拼音】yàn què xiāng hè 【释义】燕雀因大厦落成有栖身之所而互相庆贺。后多用作祝贺新屋落成之语。【出处】《淮南子·说林训》:“汤沐具而虮虱相吊,大厦成而燕雀相贺,忧乐别也。

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还没有评论,来说两句吧...