大家好,今天小编来为大家解答嬴政历史典故关系这个问题,有关嬴政的真实的历史故事很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

嬴政是谁的儿子?

据史料记载,嬴政是秦庄襄王秦异人的儿子。嬴政,即秦始皇,出生于赵国都城邯郸,并在此度过了少年时期。秦庄襄王去世后,13岁的嬴政被立为秦王,由于年少,朝政由吕不韦把持。 公元前238年,秦王嬴政在雍城蕲(qí)年宫举行冠礼,开始“亲理朝政”。嫪毐借机发动叛乱,被嬴政剿灭。

嬴政是秦庄襄王之子。秦庄襄王,原名异人,是秦国的一位王子。他在赵国期间,因生活窘迫,曾被商人吕不韦收养并资助其回国继承王位。异人在位期间,与吕不韦关系密切,并育有一子,即后来的秦始皇嬴政。嬴政生于赵国,后随父亲异人回到秦国,并在秦国的政治斗争中逐渐崭露头角。

综上所述,嬴政是秦庄襄王秦异人的儿子,他通过一系列的政治和军事手段,完成了对中国历史上首次的大一统,并开创了中国封建社会皇帝制度的先河。

生灵涂炭历史典故

生灵涂炭是一个历史典故,它源于中国古代的一段历史事件。典故背景发生在公元前四世纪末至前三世纪初的中国战国时期。当时,中国分裂成七个国家,各国之间频繁发生战争,百姓生活困苦艰难。其中最为著名的生灵涂炭事件发生在秦国的统治下。

成语“生灵涂炭”的解释是指人民陷在泥塘和火坑里,形容人民处于极端困苦的境地。具体来说:“生灵”:指的是百姓,即普通的人民群众。“涂”:意为泥沼,象征着艰难困苦的生活环境。“炭”:则代表炭火,暗喻着水深火热的生活状态。背后的历史典故:该成语源于后燕、后秦联合攻打前秦的历史事件。

生灵涂炭(拼音:shēng líng tú tàn)是一则来源于历史故事的成语,成语有关典故最早出自于《尚书·仲虺之诰》。生灵涂炭的原义是人民陷在泥塘和火坑里,形容人民处于极端困苦的境地;在句子中可充当谓语、宾语;含贬义。

生灵涂炭的典故 后燕、后秦联合攻打前秦,于是前琴的国都长安被人包围,苻坚因此退到五将山,等待有适当的机会能重新再来。后来苻坚被后秦活捉处死,苻坚的儿子苻丕就一直驻在邺城。不过,前秦的幽州刺史王永听说苻坚已经死了,就请苻丕到晋阳,在王永等人的拥护下,当了皇帝。

出处 《尚书·仲虺之诰》:“有夏昏德,民坠涂炭。”《晋书·苻丕载记》:“先帝晏驾贼庭,京师鞠为戎穴,神州萧条,生灵涂炭。”典故 后燕、后秦联合攻打前秦,于是前秦的国都长安被人包围,苻坚因此退到五将山,等待有适当的机会能重新再来。后来苻坚被后秦活捉处死,苻坚的儿子苻丕就一直驻在邺城。

衍生典故:先帝晏驾贼庭,京师鞠为戎穴,神州萧条,生灵涂炭。(唐·房玄龄等《晋书·苻丕载记》)后人根据以上文献总结出成语“生灵涂炭”成语故事 十六国时期,前秦在苻坚的统治下,加强中央集权,注意农业生产,增加了财政收入,逐步统一了北方大部分地区,并夺取了东晋部分土地。

反戈一击历史典故

〖壹〗、反戈一击是一个典故,源自于古代中国的历史事件。公元前206年,中国秦朝的嬴政(后来的秦始皇)掌握了整个中国,统一了六国。然而,他行事残暴,暴政受到了百姓的广泛不满。当时,嬴政深知自己的统治不稳定,常年效力于他的大将蒙恬,具有很高的威望和能力。

〖贰〗、反戈一击的典故源于《武王伐纣》故事。详细解释如下:反戈一击是一个成语,意思是指掉转武器攻击自己原来所属或亲友的军队,比喻反叛、背叛或彻底改变原有的立场和态度。这个成语源自古代中国历史上的一个故事——《武王伐纣》。相传在周朝初年,武王为了讨伐商朝而聚集了军队,准备进军朝歌城。

〖叁〗、倒戈相向典故:武王伐纣,攻于朝歌。纣王急召大批奴隶进行抵抗。武王大军兵临城下。商奴隶军自知不敌,且均痛恨纣王的横征暴敛的统治,纷纷掉转兵戈攻向后方的朝歌城。从出处这里能看出倒戈相向并非贬义,甚至有一种为正义而为之的意思。

〖肆〗、在古代历史的长河中,反戈一击这一典故源自周武王伐纣的故事。当时,武王率军逼近朝歌,面对商纣王的残暴统治,商朝的奴隶军感到绝望,他们不再忠诚于纣王,而是毅然决然地调转矛头,对准了自己的城池。这一举动并非背叛,反而象征着对不公的反抗和对正义的追求。

〖伍〗、到了明代,罗贯中在《三国演义》第十七回中,对这一成语进行了更为生动的描绘:“吾与杨将军反戈击之。但看火起为号,温侯以兵相应可也。”这段文字不仅保留了原成语的核心意义,还通过具体的情境和细节,让读者更加直观地感受到反戈一击的震撼和效果。在现实生活中,反戈一击的现象并不罕见。

〖陆〗、反戈一击这个成语的历史渊源可以追溯到古代的典故。据《尚书·武成》记载,前徙倒戈,攻于后以北,描述的是周武王在讨伐商纣王的战争中,成功地改变了阵型,以其军队的后方对敌人发起攻击,展现了战术上的转折和胜利。这个典故生动地描绘了武王的战略智慧。

关于秦始皇的哪些典故和传说?

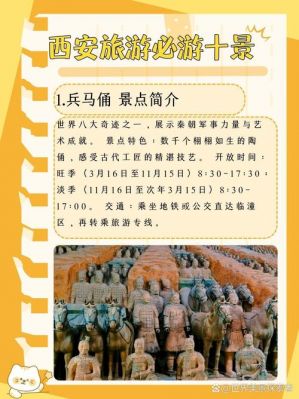

〖壹〗、秦兵马俑的故事 秦始皇下诏令李期提前征集数千对童男童女准备为他殉葬。李斯见了诏书,吓得目瞪口呆。他想,征集这么多人殉葬,必定会遭到百姓强烈反对。百姓一旦起来造反,秦朝江山难保。但如不照办,得罪了春始皇,自己必死无疑。

〖贰〗、赶山入海是秦始皇的典故。传说秦始皇为寻到海中三神山,用驱山神鞭赶山填海,从西部高原上赶来许多大山入海。

〖叁〗、秦始皇的轶事典故如下:金人玉玺 秦始皇统一六国后为防止人民反抗而尽收天下之兵器,铸成之十二个大铜人像,即十二金人。据传是秦始皇用来防止金属流通,收集天下金属所铸,也有传说是秦皇用大禹九鼎所铸。此外,秦始皇还刻“传国玉玺”,一说取材于“和氏璧”。

〖肆〗、船行至之罘时,射杀一条巨鱼,是为始皇射鱼的典故。鞭石入海 传说秦始皇作石桥,想东渡大海,观日出之处。当时有神人,能驱赶石头下海自动成桥,嫌石头行得慢,神人就用鞭子抽打,石头都被鞭得流血。到晋代时石头还向东倾斜,颜色还是红的,是为鞭石入海的典故。

有没有谁知道秦始皇的故事?

〖壹〗、据司马迁《史记·吕不韦列传》记载,秦始皇的母亲是赵国大将的女儿,送给子楚之前是吕不韦的姬妾,吕不韦出于政治目的将已怀孕的赵姬献给异人(即秦庄襄王),后来赵姬怀胎十二月才产子,生下了嬴政,实则为吕不韦与赵姬的私生子。

〖贰〗、秦始皇,嬴姓,赵氏,名政,又名赵正、秦政,或称祖龙,秦庄襄王之子。是中国历史上著名的政治家、战略家、改革家,完成华夏大一统的铁腕政治人物,也是中国第一个称皇帝的君主。秦始皇生平故事:公元前247年,秦庄襄王驾崩,13岁的嬴政被立为秦王,当时吕不韦为秦相,独擅大权。

〖叁〗、历史故事一:据传,秦灭六国之后,有一个叫卢生的方士,受始皇之命出海,回来后,给始皇带回了句话,说:“亡秦者,胡也。”始皇相当迷信方士,所以他从子孙后世角度,即开始北筑长城,想让这个句话落空。当时始皇把修长城当做小老百姓修自已家院墙一样来修,但这条院墙出太长了。

〖肆〗、秦始皇跑马修金堤,传说金堤是秦始皇修的。秦始皇刚统一中国,就提出“南修金堤挡黄水,北修长城拦大兵。”那时候,黄河年年在濮阳一带决堤成灾。秦始皇下旨要在黄河涨水前,修一条黄河大堤,取名“金堤”。然而,在哪儿修呢 始皇骑上马,叫监工大臣跟着,马跑到哪里,就修到哪里。

兄弟手足历史典故

兄弟手足历史典故之一是关羽、刘备和张飞的桃园结义故事。相传三人在乱世中结为兄弟手足,誓要共同助力,共图天下安宁。他们在桃园中义结金兰,以桃为酒盟,发下誓言,一起为国家和人民而战斗。另一个典故是嬴政和嬴夫人之间的手足情深。嬴政即秦始皇,他的嫂嫂嬴夫人对他非常关爱,像兄妹一样亲密。

手足情深的意思是兄弟或关系很密切的人之间感情很深。典故如下: 背景:在长安城里,有一户人家,父亲带着三个儿子生活。父亲去世后,老大田真拉扯两个兄弟长大成人。兄弟三人想到各自独立生活,于是商量着分家。

将兄弟之情称作手足之情是有出处的,唐代的李华在《吊古战场文》中说“谁无兄弟,如足如手。”将兄弟比喻为手足。宋代苏辙在《为兄轼下狱上书》中说“臣窃哀其志,不胜手足之情。”才有了手足之情这个词语,含有褒义。希望我的回答对你有所帮助。

《三国演艺》第十五回:“却说张飞拔剑要自刎,玄德向前抱住,夺剑掷地曰:“古人云:‘兄弟如手足,妻子如衣服。衣服破,尚可缝;手足断,安可续?’吾三人桃园结义,不求同生,但愿同死。今虽失了城池家小,安忍教兄弟中道而亡?况城池本非吾有;家眷虽被陷,吕布必不谋害,尚可设计救之。

关于秦始皇有哪些争议?他有哪些轶事典故?

传说秦始皇作石桥,想东渡大海,观日出之处。当时有神人,能驱赶石头下海自动成桥,嫌石头行得慢,神人就用鞭子抽打,石头都被鞭得流血。到晋代时石头还向东倾斜,颜色还是红的,是为鞭石入海的典故。秦镜照胆 据说秦始皇有一面宽四尺、高五尺九寸的方镜,人正面来照,镜里映像却是倒的。

秦始皇的身世自古以来就备受争议。据《史记·吕不韦列传》记载,秦始皇的母亲赵姬原本是吕不韦的姬妾,吕不韦将她献给了异人,赵姬随后在异人生下一子,名为政。另一方面,《史记·秦始皇本纪》则记载秦始皇是秦庄襄王的儿子,庄襄王在赵国做质子时,遇见并娶了吕不韦的姬妾赵姬,从而有了秦始皇。

秦始皇的轶事典故如下:金人玉玺 秦始皇统一六国后为防止人民反抗而尽收天下之兵器,铸成之十二个大铜人像,即十二金人。据传是秦始皇用来防止金属流通,收集天下金属所铸,也有传说是秦皇用大禹九鼎所铸。此外,秦始皇还刻“传国玉玺”,一说取材于“和氏璧”。

尽管秦朝仅仅延续了15年,但秦始皇确立的统治模式却一直延续下去。秦始皇是中国2000余年中央集权封建帝制的主要设计者,影响之深广,为任何其他帝王所难以相比。世界历史上,开创了一个庞大帝国的帝王还有很多,但他们的实际影响却无法同秦始皇相比。

秦始皇的轶事典故 荆轲刺秦 秦国灭赵后,兵锋直指燕国南界,太子丹决定派荆轲入秦行刺秦王。荆轲献计太子丹,拟以秦国叛将樊於期首级及燕督亢地图进献秦王,相机行刺。荆轲来到秦国后,秦王在咸阳宫隆重召见了他。荆轲在献图时,图穷匕见,刺秦王不中,被杀。

嬴政是吕不韦的亲儿子吗

吕不韦被封为相父,秦始皇并不是他的亲儿子。吕不韦曾经在秦国和赵国大战的时候帮助秦异人的逃离赵国,当时吕不韦就把赵姬和嬴政留在了赵国,如果嬴政是他的儿子,吕不韦不会不管,而且宅基和嬴政被留在赵国,一留就是七年。

嬴政不是吕不韦的亲儿子。秦始皇嬴政是中国古代杰出的政治家、战略家、改革家,也是中国第一个称皇帝的君主。吕不韦,姜姓,吕氏,名不韦,卫国濮阳(今河南省安阳市滑县)人。嬴政虽称吕不韦为仲父,但他不是吕不韦的亲儿子,而是秦庄襄王和赵姬之子。

这样,就有了嬴政是私生子的说法。这个故事在《史记》和《资治通鉴》称为吕不韦的“奇货可居”。以上是司马迁的《史记·吕不韦列传》中的大概内容。根据《史记》的记载,那么秦始皇便是吕不韦的后裔无疑了。千百年来,民间传说秦始皇为私生子,也是起源于此。

所以说,嬴政是吕不韦私生子的说法肯定是站不住脚的。如果说现在做一下亲子鉴定就好了,考古学家也可以做到。赵姬、异人与吕不韦 秦昭襄王是秦国在位最久的国王,一般这种国君最让人头疼。

吕不韦原本是战国时期卫国的商人,如果从祖上追溯,可以知道他的祖先是姜子牙。吕不韦一手辅佐秦始皇的父亲秦异人成为秦国的国君,撰写了《吕氏春秋》,而且这部书还有后来一字千金的典故,由此可见吕不韦头脑精明、才智过人。

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

还没有评论,来说两句吧...